探“图形运动”本质 促“整体建构”关联

作者: 陈文学

[摘 要] 研究者通过分析学生学习“旋转三要素”前后的测评数据,整合“线与面的旋转”教学内容,渗透“图形旋转即点旋转”的本质认知,在沟通与对比中不断提升学生的空间观念。

[关键词] 整体建构;图形的旋转;运动本质;空间观念

小学阶段“图形运动”包括三个教学内容:轴对称、平移和旋转,教材基于从易到难、螺旋上升的原则进行编排。“旋转”是“图形的运动(三)”中的内容,它是小学数学“图形的位置与运动”板块最后一个学习内容,“旋转”与对称、平移相比更抽象,涉及的要素更多。在教学“图形的旋转”时,大部分教师先教学“线段旋转”,后教学“图形旋转”。因此,笔者产生了一些思考:基于整体建构视角,能否将线段教学融入图形旋转教学中?是否按先转三角尺再画三角形的思路教学?基于以上思考,笔者通过对比多种教学路径,基于真实学情从整体视角出发重组了教学内容。

一、教学序列的分析

“图形的运动”以轴对称、平移和旋转等载体通过全等变换,让学生进一步把握图形运动的特征,从而有效发展空间观念。内容要求、学业要求、教学提示都指向了让学生用“旋转三要素”描述图形的位置,用方格纸画简单的图案,感受旋转的特征。

1. 教材对比

(1)教学序列的纵向分析

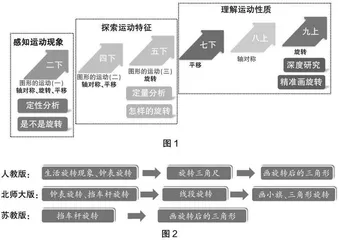

“图形的运动”在各个学段的人教版教材中都有所涉及(如图1所示):二年级,能初步感知旋转的现象,能定性判断“是不是旋转”;五年级,能用“旋转三要素”从定量的角度精准描述“怎样旋转”及尝试画简单的旋转图形;九年级,直接借助圆规和量角器作图。

(2)教学序列的横向对比

笔者对比了人教版、北师大版、苏教版三个版本的小学数学教材,对情境、素材、路径等方面进行了异同点对比分析(如图2所示)。

①相同教学思路

相同点1:基于生活原型,明晰“旋转三要素”。人教版教材借助指针旋转,北师大版、苏教版教材利用停车场转杆等生活情境来认识“旋转三要素”。

相同点2:操作探究,深化旋转本质。三个版本教材都是借助摆一摆三角尺来渗透旋转本质。

相同点3:关联点、线、面旋转,凸显结构化思想。教材关注了点、线、面的旋转,深化“图形旋转的本质即点的旋转”。

②不同教学路径

“图形的旋转”教学的路径不同:人教版先教学旋转三角尺再画三角形,北师大版先教学画旋转线段再画旋转后的图形,苏教版直接教学画旋转后三角形。

2. 学情分析

笔者对147名学生进行了两次测试,具体情况见表1、表2。

分析测试结果发现,学生对于“旋转三要素”的认知存在较大偏差,能感知线的旋转,但对面的旋转不够明晰和完整。

针对这样的数据,笔者产生了思考。

(1)教学“旋转三要素”后,能否直接进入“面的旋转”教学?

学习“旋转三要素”后,学生画旋转线段准确率从64.63%提升至89.80%,表明学生对于画线段并无太大难度。画旋转线段后的三角形实际上是让学生经历找点、连线、成面的过程,发现点、线、面不是分离的,从而建构整体性的认知。因此,直接教学“面的旋转”更有利于学生建构整体的认知。

(2)依托数据,把三角尺能否融入旋转画图教学?

在学习“三要素”后,有59.86%的学生不借助三角尺的旋转也能正确画图。能否不再单独教学三角尺的旋转,而是将三角尺作为学习支架整合到“图形的旋转”教学中?这样的设计能够带来两大便利:一是“放一放”,让会画的学生利用空间想象画图,使三角尺起验证作用,充分发展学生空间观念;二是“扶一扶”,作为一个有力的学习支架,让有困难的学生先旋转三角尺再画图。

二、单元序列的重组

基于这样的思考,笔者在教学“三要素”后直接教学“图形旋转”,将三角尺、线段融入画三角形的教学中;第二课时为“图形的分析”,利用图形运动知识分析图形,根据情境需要灵活分解基本图形,培养学生解决问题的实践能力;第三课时为拓展课“图形的设计”,以设计“美丽的图案”为主线,经历多个图形拼组的运动变化,培养学生空间想象能力。

三、关键课例的实践

“图形的旋转”是本单元的关键课例,教学重点为“认识旋转三要素,正确画出旋转90°后的三角形”,教学难点为“理解图形的旋转本质”。

1. 遵循教材:生活情境,认识“旋转三要素”

(1)寻求共同点,初识“旋转三要素”

师:如图3所示,这些运动都是旋转吗?有什么共同点?

生1:都绕着1个点旋转。

师:谁能上来指一指?

师:我们称它为旋转中心。还有其他发现吗?

生2:向左或向右转。

师:谁能来演示一下?

师:看来旋转还要有方向,数学上有专门的名词叫顺(逆)时针旋转。

师:观察钟摆跟转杆,你们还有什么发现呢?

生3:它们都旋转一定的角度。

小结:通过对比这几幅图,发现都有中心点、方向和角度,这就是“旋转三要素”。

设计意图:数学源于生活,应用于生活。本环节教师利用生活情境导入,让学生在辨析中逐步认识“旋转三要素”。

(2)描述初尝试,话说“旋转三要素”

师:二年级时我们学会判断旋转,现在是五年级了,可以用“旋转三要素”描述旋转。

师:如图4所示,你们能用“旋转三要素”说一说转杆是怎么旋转的吗?

生4:顺时针旋转90°。

生5:转杆绕点O按顺时针方向旋转90°。

师:现在呢?

生6:转杆绕点O按逆时针方向旋转90°。

师:大家都看得懂指针吗?12到6,它怎么转动?

生7:指针绕点O按顺时针方向旋转180°。

师:现在同桌相互说一说,让指针从几到几,它怎么转动?

要求:从( )到( ),指针绕点( )按( )方向旋转( )。

生8:从12到12,指针绕点O顺时针旋转360°。

生9:从6到8,指针绕点O顺时针旋转60°。

师:用“旋转三要素”描述旋转有什么好处吗?

生10:描述更精确。

设计意图:本环节教师引导学生用“旋转三要素”描述生活中的旋转,让学生在描述的过程中感受用“旋转三要素”描述的精确性。

2. 合理融合:简单图形,画“旋转三要素”

师:线段的旋转对你们来说太简单了!下面,我们直接学习“三角形的旋转”。

师:线段OA绕着点O按顺时针方向旋转90°,你能画出来吗?

教师展示任务要求,如图5所示。

(1)错误辨析,明晰正确画法

作品1:中心点错误。(教师利用透明三角形演示,按着中心点旋转)

师:旋转的时候绕着中心点,这个点是始终不动的。

作品2:长度画错。(学生利用透明三角形演示)

师:看一看前后长度有变化吗?

生11:没有。

师:那另外两条呢?

师:旋转的时候形状大小不变,边的长度也不变。什么变了?

生12:方向、位置。

作品3:画成轴对称图形。

师:猜猜看,他想成什么运动了?

生13:轴对称。

师:(展示正确作品)画对的同学请举手,谁能说说怎样才能又快又准地画旋转图呢?

生14:找点A′、点B′,再连线。

师:点A与点A′可以称为是一组对应点,怎么找到点A′的?

生15:数格子。

生16:先找到旋转90度后的线,然后数格子。

师:真厉害!我们找到了点A和点B的对应点A′及点B′,然后与中心点O连线就可以画出旋转后的三角形!现在给你们一点时间对自己的作品进行调整。

设计意图:本环节教师引导学生尝试画旋转后的三角形,呈现学生的典型错误,让学生在辨析中从关注面的旋转到关注线的旋转,并明晰画法。

(2)由外到内,感受图形特征

师:刚才利用3个点画了三角形,那三角形上只有这3个点吗?

生18:我在三角形的边上可以找到1个点。

生19:我在边上可以找到3个点。

生20:线段是由无数个点组成的,3条边上可以找到很多点!

师:只能在线段上找吗?

生21:我在三角形内部也找到1个点。

生22:三角形是由无数个点构成的。

设计意图:画法明晰之后,本环节指向图形运动的深度解读。教师引导学生从关注3个特殊点到图形的所有点,为后续理解图形运动的本质做好铺垫。

(3)从面至点,渗透运动本质

师:这个点怎么运动(在直角边AO上标出点C)?

生23:绕着点O顺时针旋转90°得到C′。

师:其他点也这样运动吗?能找出几组对应点来验证一下吗?

作品1:找到2条直角边上的点。

生24:都是绕着点O顺时针旋转90°。

作品2:找到内部的点。

生25:也都是绕着点O顺时针旋转90°。

师:可以怎么验证?

生26:用三角尺的直角进行验证。

生27:还可以用量角器验证。

作品3:斜边上的一点。

生28:好像是绕点O顺时针旋转90°。

师:一下子分不清,我们用几何画板进行演示。

生29:都是绕点O顺时针旋转90°。

小结:图形绕着点O顺时针旋转90°,就是图形上所有的点也都绕着点O顺时针旋转90°,所以旋转后图形的形状、大小不变。

设计意图:本环节教师引导学生从关注面到关注线再到关注点,借助几何画板从边上的点到内部的点延伸,感受图形旋转的本质是点的旋转。

3. 巩固提升:自由创作,用“旋转三要素”

师:敢不敢挑战下自己?刚才三角形AOB是绕着点O顺时针旋转90°,你们还想它绕着哪个点转?还想往哪个方向转?准备旋转多少度?把这段话补充完整之后,开始画一画。

展示任务要求:三角形AOB绕( )按( )时针旋转( )。

课件展示学生作品,如图6所示,由学生逐一汇报。

生30:绕点O逆时针旋转90°。

生31:绕点B顺时针旋转90°。

生32:绕点A顺时针旋转180°。

生33:绕点B顺时针旋转270°。

设计意图:本环节教师让学生自行选择“旋转三要素”,感受“旋转三要素”对于旋转的重要性。在学生各种作品的介绍与展示中,将汇报变成展示过程,让学生在潜移默化中学会学习。

4. 纵横对比:前后衔接,理解“旋转三要素”

(1)图形运动横向对比

师:关于图形的运动,以前学习了轴对称、平移,它们有什么不同之处?

生34:都是运动,但是运动方式不同,分别是翻动、移动、转动。