趣味引导 合作交流 发展素养

作者: 杨进

作者简介:杨进(1977—),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教学与研究工作。

[摘 要] 学生在趣味横生的情境中积极思考,可有效提高复习效率,为发展核心素养奠定基础。文章以“加减两步计算”的复习教学为例,分别从“借助问题,唤醒旧知”“合作交流,梳理知识”“展示交流,形成共识”“练习训练,促进思考”“归纳总结,形成体系”五个方面开展复习教学与思考。

[关键词] 复习;合作交流;教学

小学低年级阶段的学生以直观形象思维为主,教师要引导学生积极参与到复习教学之中,并想方设法创设丰富的情境,让学生在直观的视觉刺激下形成探索欲。事实证明,趣味性引导是激活学生思维、促使学生深度合作交流的重要方式,也是发展学生学力的重要途径。“加减两步计算”的复习本身比较枯燥,教师借助多媒体进行趣味引导,可促使学生情智共生,达到趣效共赢的目的。

一、教学过程设计

1. 借助问题,唤醒旧知

课堂伊始,教师借助多媒体播放拍球比赛,比赛内容为:一名教师连续拍球29次,一名男生连续拍球29次,一名女生连续拍球35次。要求学生从比赛过程中提取与数学相关的信息,并结合这些信息提出问题,然后解答。

数学信息比较明确,其中提出的问题与解题过程有:①男女生一共拍了多少次球?列式为29+35=64(次);②女生拍球的次数比男生多几次?列式为35-29=6(次);③男生拍球次数比女生拍球次数少几次?列式为35-29=6(次);④教师拍球的次数比女生少拍多少次?35-29=6(次);⑤教师、男生、女生一共拍了多少次球?29+29+35=93(次)。

学生呈现出来的问题非常多,并根据实际问题给出相应的解题策略。从展示的问题与解题过程来看,学生对于“加减两步计算”方法掌握得很好,课堂参与热情很高,由此能基本确定这是一个成功的导入方法。动态的视频激活了学生的思维,让学生自主进入知识的复习与应用阶段。

师:通过观看视频,大家不仅自主发现并提出了问题,还对问题进行了分析,凸显了数学的“四能”。随着问题的解决,大家由此联想到哪个单元的教学内容?

生(齐声答):加减两步计算。

师:谁来说一说本单元具体学习了什么知识?

生1:连加、连减和加减混合运算。

生2:还学习了“一个数多或少几”的问题。

师:很好,本节课我们就来一起复习这部分内容。(板书主题)

设计意图:复习教学的内容是学生已经学习过的,如果单纯地展示复习提纲、练习题等,会让学生感到复习课是一种枯燥乏味的课型。丰富情境的应用,让学生眼前一亮,成功激起了学生的探索热情,调动了学生的积极性。丰富、有趣的情境不仅成功地揭示了教学主题,还将学生的思维快速吸引到课堂中,给整节课教学夯实了情感基调。

2. 合作交流,梳理知识

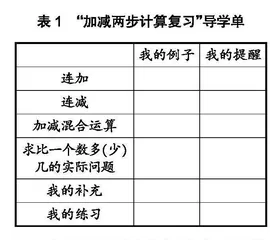

师:课前我已经将学习单(见表1)发给了大家,现在请各小组进行合作交流,着重分析表格中的前4项,谈谈你填写的内容。

各组自主讨论分析,教师巡视并点拨,从各组收集一些典型的例题进行班级展示与交流。

设计意图:“串珠成链”为复习课型的核心,即将一些零散的知识点通过一定的方式联结在一起,形成系统化的知识结构,以夯实学生的认知体系。具有典型性、启发性、针对性的练习可深化学生对原有知识的理解,从而更好地抓住知识本质。从这个角度出发,此环节教师关注了学生对算理的探索情况,导学单的应用促使学生更加完整地总结单元内容,构建基本模型,为后续整理更多知识奠定方法基础。学生可借助这种模式梳理其他知识点,学会方法上的融会贯通。

3. 展示交流,形成共识

师:各个小组的讨论都很激烈,气氛非常好。现在,请各组派一名同学到讲台上具体介绍一下你们小组的讨论成果。

基本要求:①各组挑选你们认为典型的例子进行表述;②一个小组的代表在表述时,其他所有学生需认真倾听,做好记录;③表述完毕,其他各组成员可提出你们的疑问,或直接给予补充。

在以上几个要求的引导下,学生积极展示、交流、补充,课堂在师生、生生积极的互动中不断提出疑问、经历辩论、达成共识,完善知识体系。

师:从大家的交流情况来看,每个成员都有自己独特的想法。那么,究竟该如何计算连加、连减或加减混合运算呢?具体的计算过程有什么值得特别注意的?当遇到求“比一个数多或少几”的问题,该怎么处理?

学生对于这几个问题表现出较高的热情,经互动交流后初步形成如下结论:遇到以上情况,都要从左向右逐个去算,遇到能够口算的可直接口算。关于解决“比一个数多或少几”的问题,需要在理解题意的基础上搞清楚各个量之间存在怎样的逻辑关系。

设计意图:回顾并整理旧知,将所有知识梳理到一起,建构知识体系是复习课教学的基础;沟通知识间的联系,让数学思维在知识的生长中深度进阶是复习课教学的关键。基于这两个角度,本章节的复习可以遵循的主线:小组汇报—组间补充—共同总结。由浅入深、逐层递进的方式促使学生自主将加减两步计算相关知识编织成一张巨大的知识网,每个知识点则为这张大网的节点,能让学生借助知识网进一步认识知识间的联系,对所学知识达成共识。

4. 练习训练,促进思考

练习训练的模式并非只有单一的做题,真正意义上的练习训练方法有多种,教师可引导学生从多元化的练习中深入思考。

(1)学生自主拟题,互相考查

师:通过以上几个环节的教学,大家初步整理并交流了加减两步计算相关内容,相信各位同学对此已经了然于心。接下来,咱们以游戏的方式检验自己对知识的掌握情况。请同桌两个人进行“石头、剪刀、布”的游戏,赢的那名同学模拟老师,现场编拟两道加减混合运算题给同桌完成,并互相交换解题情况,以检验正确率。

学生共同游戏、出题、解题、互评,在寓教于乐中进一步夯实知识基础。

师:此环节,有没有什么值得特别注意的地方?

学生结合自己在互动过程中的实际情况,给出相应的意见。

设计意图:让学生在游戏中自主编拟问题,不仅激活了学生的思维,还让练习更具趣味性。“一百个读者就有一百个哈姆雷特”,每个学生的思维方式不一样,所提出的问题各不一样,这种教学方式一方面增加了课堂的思维容量,另一方面让学生从同伴身上发现自己的优缺点,进一步提升自身的认知能力。

(2)各组推荐问题,发散思维

师:加减两步计算的导学单上有“我的补充”这一栏,大家对这一栏有什么想法?请各组先交流,然后派一名组员将自己组内比较有价值的补充内容在班级展示,说明你们组推荐此项内容的具体理由。

各组讨论,教师适当点拨。每组学生根据组内成员所补充的内容推荐自认为比较好的问题,供班级全体成员鉴赏、评析。教师则在学生所提问题的基础上补充几个问题,让学生独立思考并解决。

①将一根85米长的绳子,剪掉40米后再剪掉28米,求这根绳子短了( )米,剩下( )米。

②拍球比赛中,小明第一次拍了23次,第二次拍了48次,小红比小明共少拍9次,小红一共拍了( )次。

③二年级1班有图书54本,二年级2班有图书34本,2班需要从1班拿( )本图书过来,可让两个班的图书的数量一样多。

④兄弟俩有一些明信片,哥哥有6张,弟弟给哥哥5张明信片之后,兄弟俩的明信片数量一样多,弟弟原有( )张明信片。

⑤将下列竖式补充完整。

⑥两个小朋友进行拍皮球比赛,已知小红拍了24次,小明拍的次数比小红少,那么两人最多共拍了( )次。

⑦一名学生计算48减一个数时,不小心将减号误看成了加号,获得结论为77,那么原式的计算结论应该是( )。

设计意图:想要提升复习课的教学效果,只依靠练习肯定不够,因为机械重复的练习训练不仅难以达到预期教学目标,还会让学生感到学习是一件枯燥乏味的事情,从而产生消极情绪。鉴于此,教师可鼓励学生自主补充问题并展示交流,让学生进一步感知数学知识的多样性与丰富性。教师所提的问题经过精心筛选而来,具有代表性,可进一步强化对学生易错问题的训练,达到强化基础、发展学力、促进成长、提升素养的目的。

5. 归纳总结,形成体系

教师可以要求学生思考并回答问题:本节课我们着重复习了什么内容?如果给自己在课堂中的表现打分,总分100分的情况下,你给自己打多少分?通过学习,你有什么体会与感悟?关于本章节的复习,你有什么建议吗?

设计意图:问题串的应用可进一步激活学生的思维,让学生进入自主归纳总结状态。随着问题的逐个突破,学生不仅回顾、夯实了加减两步计算的知识基础,还完善了认知体系和发展了学力。

二、几点思考

1. 趣味导入,打开思维

复习课本身偏枯燥,如果教师不考虑学生的身心特征,只从知识本身去设计教学,很难激起学生的学习兴趣。兴趣是学生学习最好的老师,缺乏兴趣的课堂只能是“一潭死水”。如何将静态、零碎的知识变得动态、结构化呢?这是教师在设计复习课之前必须考虑的问题。

本节课导入时,教师根据学生的认知发展规律与生活学习经验,播放“师生拍球比赛”的视频,这个情境成功吸引了学生的注意力,让学生不知不觉就将自己代入视频角色中,由此发散思维,提出了丰富多样的问题,并自主解决;练习训练环节,借助“石头、剪刀、布”的游戏,为课堂增加趣味,进一步发散学生的思维。整个教学过程自然、朴实,学生的思维变得鲜活。

2. 加强合作,聚焦思维

俗话说:“独木不成林。”学生想要在学习的道路上走得远,单打独斗肯定不及团体的力量。加强学生间的合作学习,一方面能让学生从同伴的思维中提炼精华,进一步完善自己的知识结构;另一方面可从小培养学生的团队协作能力,为其后续学习夯实方法基础。合作学习时,组员将思维聚焦在一个问题上,集中力量攻坚一个任务,可达到深度学习、发展学力的目的。

比如在本节课,合作学习贯穿整个课堂,学生面对问题时以合作学习的方式去探索、思考,并解决问题,不仅对“加减两步计算”产生了进一步的认识,还增强了团队间的凝聚力,为发展核心素养夯实了基础。

3. 以生为本,发展素养

《义务教育数学课程标准(2022年版)》将“以生为本”的教育理念提到了一个新的高度,不论什么课型的数学教学,都需将该理念落到实处。学生是课堂的主人,教学中教师要时刻谨记“以生为本”的理念是尊重学生的体现,也是发展学力的基础。

本节课虽然是一节复习课,但是教师从始至终都将学生放在教学的首位,学生在原有认知基础上积极思考与探索,不仅夯实了知识基础,还获得了良好的学习方法,培育了推理与抽象素养,这些都是发展核心素养不可或缺的一部分。

总之,在教学中教师应关注知识间的联系,从知识与方法的层次性着手,开展趣味化与结构化的教学。事实告诉人们,不论教育内容与形式怎样变化,教育的本质永远都是将学生的发展作为核心目标,教师要将“立德树人”作为教学的宗旨,此为促进学生可持续发展的关键。