真实情境视角下的数学学习

作者: 肖翔

基金项目:江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“‘双减’政策下小学数学活动课程多样化特色发展路径的研究”(C-c/2021/02/31)。

作者简介:肖翔(1995—),本科学历,二级教师,从事小学数学教学与研究工作,曾获江苏省教师现代技术应用大赛一等奖。

[摘 要] 文章以小学数学课堂教学为例,通过分析数学情境的真实现状,提出真实情境要具有真实性、复杂性、社会性和实践性,并提炼出用好真实情境的策略,助力学生学习数学。

[关键词] 新课标;真实情境;儿童学习

《义务教育数学课程标准(2022年版)》多次提到“真实”“真实情境”“生活情境”“实际情境”“现实世界”等词语,这些词语都指向数学课堂上教师要创设真实的情境,唯有这样才能培养学生用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界。因此,教师要思考怎样真实的数学情境有利于学生的数学学习。

一、数学情境的真实现状

部分教材、习题都存在一些虚假的或高度数学化的情境,这些数学情境与学生的生活实际脱节,不利于学生学习数学知识。

1. 教材中的情境创设“是真的吗”

在一些版本教材中总能看到这样的习题:奶牛场有25头奶牛,每头奶牛每天吃草12千克。照这样计算,这些奶牛30天吃草多少千克?当学生读这道题时,经常会问“每头奶牛每天吃草12千克”这个数学信息是真的吗?这是为了方便计算,书中才会呈现这样一个情境,显然这个情境不是真实的。

2. 解决的实际问题“是真的吗”

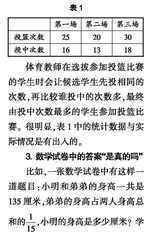

在一些版本教材的“百分数”内容中总能看到这样的统计表(表1)。

体育教师在选拔参加投篮比赛的学生时会让候选学生先投相同的次数,再比较谁投中的次数多,最终由投中次数最多的学生参加投篮比赛。很明显,表1中的统计数据与实际情况是有出入的。

3. 数学试卷中的答案“是真的吗”

比如,一张数学试卷中有这样一道题目:小明和弟弟的身高一共是135厘米,弟弟的身高占两人身高总和的,小明的身高是多少厘米?学生通过计算发现弟弟的身高是9厘米,小明的身高是126厘米。显然,“弟弟的身高是9厘米”不符合生活实际情况。这样的试题会让学生产生困惑,数学难道可以胡编乱造?

因此,教师在创设教学情境和创编数学试题时,要考虑到题目中的情境是否真实合理,是否利于学生学习数学。

二、真实情境的具体要求

基于以上的真实现状,笔者对“真实情境”提出四个要求:真实性、复杂性、社会性和实践性。

首先,真实情境需要真实性。部分数学题目的情境是对生活情境的改编和虚拟,是对数学问题的简单化和模型化,这肯定不利于学生用数学知识解决生活问题。只有在平时的数学课堂上,教师呈现真实情境的问题,让学生从阅读真实情境中提取数学信息,才能帮助他们建立数学与生活的联系。

其次,真实情境需要复杂性。生活中的每一个真实问题都是复杂多变的,而数学教材中的题目是对现实生活的简化和抽象,这样的编排会导致学生在解决实际问题时脱离问题背景,不利于学生学习数学。因此,无论是在课堂中还是在教材中,都要呈现一些复杂的数学问题,让学生自己从复杂问题中先提取有效的关键信息后再解决问题。

再次,真实情境需要社会性。每个人都生活在社会中,都会与社会中的万事万物发生联系。学生也是如此,他们每天会看到各种各样的社会现象和社会问题,也想用自己已有的数学知识去解释社会现象和解决社会问题。

最后,真实情境需要实践性。学生解决真实情境的数学问题需要综合运用所学的知识和方法去解决,感悟数学知识之间、数学与其他学科知识之间、数学与科学技术和社会生活之间的联系,发展创新意识和核心素养。

三、用好真实情境的策略

笔者根据“真实情境”的四个具体要求,在课堂教学实践中提炼出三条策略。

1. 精心选择任务的真实情境

在社会的生产生活中,每个人都要面对很多的真实情境,如热点话题、生活现象、自然科学、人文历史等。比如在教学“数据的收集和整理(一)”一课时,笔者围绕大家关心的“你阳了吗”的话题,和学生一起讨论并设计了“你阳了吗”的问卷,从性别、年龄、疫苗接种情况、最近一次接种疫苗时间、是否感染“新冠”、确诊阳性时的检测方式、感染“新冠”后有哪些症状等角度设计问卷的问题,引导学生关心不同省份的疫情情况。

当设计好这份问卷后,为了收集到更多真实的信息,笔者除了让学生和家长填写,还转发到各个微信群,组织全国各地的人一起填写。当完成数据收集工作后,笔者引导学生从这份问卷中整理出有效数据,让学生学会用画“正”字的方法收集和整理数据;并对统计结果进行简单的分析,感受数据的不同特点,提出并解决一些简单的问题,形成初步的数据分析观念。

当学生经历“你阳了吗”的数据收集和整理活动后,不仅掌握了按不同标准分类和简单统计的方法,还对“新冠”疫情有了更加客观真实的认识,培养了自身的数学理性精神。

2. 抽象真实情境中的数学问题

真实情境都是社会中的复杂问题,因此在数学课上,教师要教会学生剥去真实情境的外衣,抽象出其中的数学问题。比如在教学“认识比例”一课时,笔者设计了“为福利院儿童制作果冻”的真实情境,让学生通过上网查找资料发现水和果冻粉这两种材料的配料比直接影响着果冻的口感。因此,学生从“制作果冻”这个情境中抽象出“水和果冻粉的质量比”这个数学问题。

学生通过上网查找资料后发现水和果冻粉的质量比是4∶1时,做出来的果冻口味最佳。于是,学生根据质量比是4∶1这个信息,准备400克的水和100克的果冻粉融合在一起,搅拌均匀后制作果冻,却发现这样的质量比不能制作出果冻。于是,学生想办法增加水的质量,将水和果冻粉的质量比调整到5∶1,这时做出来的果冻虽然比第一次制作出来的果冻好多了,但是仍然感觉水的质量有点少。于是,学生将水和果冻粉的质量比调整到6∶1,他们发现这时候做出来的果冻口感是最棒的。

在制作果冻的过程中,学生乐此不疲地沉浸在果冻制作和调整的过程中,在这个过程中理解了4∶1、5∶1和6∶1的含义,真正体会到学以致用的价值。

3. 建构真实情境的数学模型

基于真实情境的数学学习不仅是为了解决问题,更是为了帮助学生掌握建立数学模型和解决问题的方法。比如在教学“分段计费”一课时,笔者结合当地的“智慧停车”软件,引导学生在阅读“停车收费标准”中发现停车地点、停车时间和车型等因素都会影响停车费。在此基础上,笔者组织学生算一算电车在停车泊位停3小时和油车在停车泊位停3小时分别要缴纳的停车费,从而让他们发现在相同时间和相同地点下电车的停车费更少。

当然,笔者并不满足于学生会从收费标准中提取出数学信息,并利用这些数学信息计算停车费,还由此引出了与“停车收费标准”类似的“分段水费”“分段电费”“医疗费报销”“保险费报销”“出租车计费”等生活中的真实情境,帮助学生建立起“分段收费”的数学模型,起到举一反三的作用。同时,笔者还引导学生回顾了这段学习过程,通过分类、对比和建模等方法发现停车费的计算方法,从而对新鲜事物有比较全面的理解。

总之,在数学课堂中教师要创设真实情境,要符合新课程标准倡导的教育理念,以真实情境和探究问题促进数学教学活动的开展。在选择真实情境的学习素材时,教师还要注意选取学生熟悉的情境,关注情境的多样化,发挥情境素材的育人功能,促进学生体会数学是认识、理解和表达真实世界的工具、方法和语言。