用“深度实验”助推“做思共生”

作者: 汤丽君

[摘 要] 数学实验是助推“做思共生”的动力源泉,是开启具身学习的新引擎。研究者以“小数的初步认识”的教学为例,具体阐述以“深度实验”助推“做思共生”的策略:从深度探究开始,促进思维发展;从学生体验出发,实现“做思共融”。

[关键词] 数学实验;做思共生;深度

从根本上来说,数学学习是一种具身学习方式,需要通过身体与环境的互动来实现具身学习。近年来,数学实验的学习方式因其集观察、操作、思考为一体,属于一种具身学习活动,从而深受师生欢迎。数学实验是助推“做思共生”的动力源泉,可以成为开启具身学习的新引擎。笔者以“小数的初步认识”的教学为例,具体阐述以“深度实验”助推“做思共生”的策略。

一、课前思考

1. 分析教材与学情

“小数的初步认识”作为小学三年级的学习内容,再一次完成了数系的扩充和十进制算法系统的完善。基于意义理解的视角,本节课属于概念教学,对学生知识技能的掌握、数学思想的感悟、思维经验和实践经验的积累、数学能力的发展都十分有利。

基于执教本节课的多次反思,笔者认为,可以确定整数“满十进一”的概念和“十进制”的意义理解为本节课学习的基础,并牢牢把握“十等分”这一核心知识点,引导学生在感知和体验中获得意义建构。

2. 教学目标

基于上述思考,为了更好地达成既定教学目标,教师以“数学实验”为导引,让学生在深度实验中解决问题,获得对小数深层次的认识,促进思维的生长。

(1)融合长度单位与人民币单位,让学生在实验中形成对一位小数含义的直观理解,且明晰十分之几可写作“零点几”,并能写出对应小数;

(2)让学生在习得知识的过程中感受十分之几与一位小数间的联系,培养分析、抽象、归纳等思维能力;

(3)让学生在实验中获得对“十进制”含义更加丰富的认识,并在深度思考、深度探究、深度交流中发展数学学习能力。

二、教学过程

1. 情境导入,引发兴趣

师:同学们,下节课我们将要学着用彩带折花朵,大家看,好不好看?(课件出示花朵图片)现在,为了折出的花朵大小各异,学校准备提前采购一些规格不同的彩带。今天这节课老师想请大家帮忙测量每一种彩带的长度。不过,老师没有带米尺过来,只带来了一些1米长的纸带,让我们一起来试着完成任务,好不好?

生(齐):好!(学生摩拳擦掌,期待实验探索)

2. 首次实验,深度体验

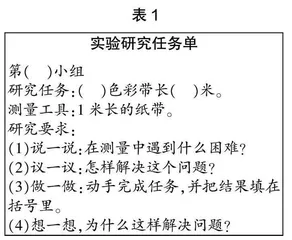

师:请大家根据每组拿到的实验研究任务单自主开展实验。(任务单如表1,各组学生自主投入实验,教师巡视)

师:请各小组分享你们的成果。

组1:通过实验,我们认识了0.1米。我们把1米长的纸带十等分,测量的红色彩带的长度是其中1份的长度,所以红色彩带长度是0.1米。

师:0.1米有何意义?你们为什么会将1米十等分呢?(学生将实验操作与数学语言解释相结合,阐述了“十等分”的原因,并明确1分米=米=0.1米)

组2:通过实验,我们认识了0.7米。我们把1米长的纸带十等分,测量的绿色纸带的长度是其中7份的长度,所以绿色彩带长度为0.7米。(学生边操作,边解说)

师:刚才组1和组2的实验探究有何相同之处?

生1:他们都用到了十等分。

师:那既然他们都完成了“十等分”,为什么组1的红彩带长度是0.1米,而组2的绿彩带的长度却是0.7米呢?

生2:因为组1探索的是0.1米,而组2探索的是0.7米,取了其中的几份,就是零点几米。

师:那如果彩带的长度是其中的8份呢?9份呢?

生3:取其中8份就是0.8米,9份就是0.9米。

师:我们一起来回顾刚才的实验过程,如果测量的彩带长度没有1米,可以如何解决?

生4:将1米“十等分”,彩带的长度有几份的长度,就是零点几米。(教师板书:不足1米→十等分→0.□米)

评析:在这一环节,教师给出1米长的纸带,让学生用这把没有刻度的“米尺”测量不足1米长的彩带长度。在接受这一实验任务时,学生感到十分困惑,认为精准测量彩带长度十分困难。但是根据已有的经验,学生对“1米=10分米”的经验有了新想法,即将1米十等分,看看彩带的长度占几份,就是几分米。借助“十等分”的具身认知活动,学生切实理解了0.1米的本质意义,深化了十进制计数法的内涵,并积累了有效的实践经验。

3. 再次实验,深度理解

师:事实上,小数在我们的生活中随处可见,比如每块橡皮0.3元,0.3元的意思是什么?下面,就让我们一起来探索吧!(出示表2所示的研究单,学生很快投入实验)

师:下面请大家畅所欲言,分享你的方法。

生5:如图1,1元就是10角,将1元平均分为10份,3角就是其中的3份,也就是元,即0.3元。

生6:如图2,可以将这个正方形看成1元,将其均分为10份,其中3份表示3角,也就是元,即0.3元。

生7:如图3,可以将这条线段看成1元,将其均分为10份,其中3份表示3角,也就是元,即0.3元。

师:在刚才的实验中,老师给你们准备了如此多的图形,图4中的图形为什么没有一个小组选择?

生8:因为这些图形无法诠释“十等分”。

师:看来在这次实验中,你们还是利用“十等分”来解释0.3元的。这么多不同的表示方法,表示的却都是0.3元,这是为什么呢?要表示6角呢?9角呢?

学生再次回顾与阐述,促进了深入理解和认识。教师同步板书:3角=元=0.3元。

评析:在第二次实验中,教师精心选择人民币作为引导学生深入认数的工具,让学生基于已有经验“1元=10角”,并有效结合图形逆向解释,在经历从“确定1元”到“十等分”再到“探寻其中3份表示0.3元”的完整实验过程中,切实理解知识本质。教师适时追问和拓展,让学生通过再一次提炼实现认知上的升华,发展抽象思维能力。

4. 适时练习,抽象概括

练一练:

问题1:观察以上分数与小数,你发现了什么?

问题2:已知图5中的图形均表示“1”,用小数表示涂色部分。

评析:学生的认识需要借助一定问题才能得以巩固和深化,因此教师要适时抛出练习,在巩固学生认知的基础上进一步考查学生的理解能力。有了前两次的实验经历,学生通过进一步观察、比较和提炼,能够自然地抽象出“十分之几就是零点几,零点几表示十分之几”。

5. 三度实验,深度创新

师:在刚才的实验中,我们所探索的小数与1相比如何?

生(齐):都比1小。

师:那是不是所有的小数都比1小呢?下面,我们先来玩一个“比赛扔纸飞机”的小游戏。谁愿意和老师比试一下?(师生比赛)

师:我们的成绩各是多少米呢?现在我们只有1米长的纸带这个测量工具,你们能测量出我们刚才的比赛成绩吗?下面我们分组合作探索,组1和组2共同探索老师的成绩,组3和组4共同探索小涵的成绩。(学生即刻投入实验)

组1:经过测量,老师的纸飞机飞了4米5分米,5分米就是0.5米,合在一起就是4.5米。

组3:经过测量,小涵的纸飞机飞了3米2分米,2分米就是0.2米,合在一起就是3.2米。(教师板书,如图6)

师:我们再来读一读这两个小数,有何发现?

生9:小数可以比1小,也可以比1大。

师:在刚才的实验中,明明小数超过1米了,可为什么最后一段老师发现你们依旧还是进行了“十等分”?

生10:因为最后一小段不足1米。

师:倘若老师的纸飞机飞出去的长度不是整分米数,该如何测量呢?事实上,小数中还有很多奥秘需要我们去发现,后续的数学课就让我们一一揭示吧!

评析:教师用第三次实验中的游戏激起学生的探索欲望,让学生充分体验“小数是不是只能比1小”。在实验中,学生自发地采用“十等分”的方法解决纸飞机飞出去米数中不足1米的最后一小段,实现了“微创”。最后,教师抛出的拓展性问题,不仅让学生体会到“十等分” 的联系性,还为后续进一步认识“十进制”奠定了基础。

三、教学反思

教师应将数学实验置于深度教学中考量,将数学实验置于核心素养的背景下审视,对数学实验要有深层次的追求。也就是说,深度实验的过程不仅体现在数学知识的深度上,还体现在学生学习的深度上。因此,教师要从学生本身出发,从学生的探究开始,从学生的思维生长处落脚,助推“做思共生”,最终实现实践与思维的对接和思维与创造的共生。

1. 从深度探究开始,促进思维发展

在一些教师的心目中,数学实验仅仅是知识获取的载体,事实上,这样的数学实验观是肤浅的。数学实验应当让学生经历数学家的探究历程,从而在深度探究数学知识的过程中,形成丰富的探究经历和探究体验,实现思考的快乐和思维的提升,促进素养的自然发展,这样的数学实验才是有深度的。在本课中,教师所设计的三个数学实验,为学生提供了深度探究的时空。通过“用1米长纸条测量不满1米彩带长度”的实验,给予了学生克服困难的勇气及主动思考寻求策略的机会,使学生在沟通“小数”和“十进分数”的联系中感受小数产生的必然性,最终在深度探究中解决了问题,生长了思维。整个实验中,正是因为发挥了数学实验的功用,让观察与操作并存,探索与操作交织,才让深度实验成为有效的价值载体,取得了较好的教学效果。

2. 从学生体验出发,实现“做思共融”

数学知识高度抽象,使得一些抽象思维能力薄弱的学生望而却步。数学实验作为一种具身认知方式,可以从学生的体验出发,助推“做思共生”,实现“做思共融”,让数学学习变得丰富多彩的同时完成由形象思维向抽象思维的自然转化,深化学生对知识的理解和认识,发展学生的数学核心素养。在本节课的三个实验中,师生共同协商和探讨测量纸飞机飞行距离的方法,在具身行动中完成测量,切实体会“小数由整数与小数两个部分组成”,形成数轴的直观雏形。整个实验中,学生通过经历、感受和体验,会有深刻的体验,在新知的建构和思维的拔节上也水到渠成。

总之,深度实验指向的是探究的深度和学生的体验,更指向教师教学的深度。在教学中,教师需深度解读教材,基于学生立场,从学生出发设计实验,从深度探究开始,从学生体验出发,让深度实验的过程真正发生,助推“做思共生”,促进学生思维发展,成就学生数学智慧。