基于核心素养的高中历史课堂美育实施策略

作者: 陆勇

[摘 要]在探究基于核心素养的高中历史课堂美育实施策略时,首先要厘清课堂中的美育发生机制以及明确基于核心素养的高中历史课堂美育实施目标。高中历史教师在选用美育素材时,应关注素材的有效性、思辨性和生动性。高中历史教学设计可通过多种类型史料体验“感官美”,通过问题链演绎“逻辑美”,通过引导升华“思想美”。在高中历史教学过程中,教师可通过控制审美活动的深度,把握审美节奏的变化,实现审美视角的切换等,提升美育实施效果。在高中历史课堂中构建“三层五步”美育实施模式能够在培育学生历史学科核心素养的同时,以美育人,以美化人,达到学科育人的更高境界。

[关键词]核心素养;高中历史;美育;实施策略

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2025)03-0040-04

2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出,在学校美育工作中要树立学科融合理念。高中历史课堂应呈现美、演绎美,让学生在发现美、鉴赏美、创造美的过程中培育历史学科核心素养。对此,笔者结合自己的教育教学实践,刍议基于核心素养的高中历史课堂美育实施策略。

一、高中历史课堂中的美育发生机制

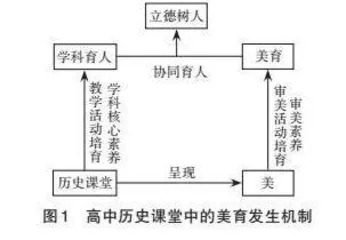

要研究基于核心素养的高中历史课堂美育实施策略,首先要厘清课堂中的美育发生机制。在高中历史课堂中呈现的美是多种多样的,如历史人物事迹中的道德之美、历史规律探寻中的逻辑严谨之美、文化遗迹中的艺术之美等。当美在课堂上呈现出来之后,审美活动与教学活动便同时发生了。教学活动培育学生的学科核心素养,指向学科育人;审美活动培育学生的审美素养,指向美育。最终,学科育人与美育形成协同育人机制,构建多元推进的立德树人实施路径(如图1所示)。

二、基于核心素养的高中历史课堂美育实施目标

(一)培育学生学科核心素养

根据上文所述的美育发生机制可知,美育是在课堂中发生的,换言之,美育得以实现的前提是高质量的历史课堂。历史课堂是主轴,美育在其中并不是“喧宾夺主”,而是锦上添花。因此,美育应当围绕历史课堂展开,为培育学生学科核心素养服务。

(二)培育学生审美素养

学科核心素养本身包含美育的要求。以唯物史观核心素养为例,该素养的培育有利于学生在掌握唯物主义世界观和方法论的基础上,形成科学的审美观。比如,人们对美的认识会受到所处的历史背景、地域文化的影响。学生通过学习可以逐渐理解美的地域性、时代性,联系特定的时代背景去看待美,形成与时间、空间相联系的美学思维。再以家国情怀核心素养为例,该素养的培育能引导学生站在维护国家、民族利益的立场上看待历史事件,以对国家、民族、人民的深厚感情去思考历史发展规律,逐渐形成体现国家利益、民族大义的审美立场。

基于以上认识,笔者研究归纳了基于高中历史学科核心素养的审美素养(见表1),作为高中历史课堂美育实施目标。

三、高中历史课堂中美育素材选用策略

(一)美育素材应具有有效性:服务于历史教学需要

高中历史课堂中的美育寓于学生学科核心素养培育过程之中,因此,课堂选用的史料要有利于落实课程标准、培育学科核心素养,要确保通过对史料的解读有效推进课堂教学。统编教材每一课的知识容量都比较大,这对课堂选用史料的有效性提出了更高的要求,教师应当在充分解读主干知识的前提下对史料去繁就简。

(二)美育素材应具有思辨性:着眼于历史学的科学之美

德国历史学家兰克曾指出,历史既是艺术,又是科学。历史课堂要展现历史学的科学之美,就必须通过演绎和实证的方法对历史发展规律进行探究。因此,教师选用的史料应具有思辨性,使学生能够根据史料通过分析、推理、论证得出结论。选用史料的目的是论证课堂的主要结论,因此史料应含有指向结论的信息,使学生能够将史料与所学知识联系起来,构建符合学情的逻辑情境。将这样的史料作为美育素材,才能使学生在课堂上感受到历史规律的精妙之美、历史逻辑的严谨之美,进而开展更深入的审美活动。

(三)美育素材应具有生动性:有利于激发历史审美的内生动力

高中历史教师应选用能使课堂充满活力的素材,避免历史课沦为概念讲解课、习题课、应试课。高中历史课堂有生动的、能够传递“美”的素材支撑,才能使学生保持学习兴趣和探究欲,激发历史审美的内生动力。

四、高中历史美育教学设计策略

(一)通过多种类型史料体验“感官美”

在高中历史课堂中,教师应通过文献、图像、音乐、视频等多种形式的史料呈现历史。首先,历史呈现方式越多样,激活学生感觉的通道就越多,如视觉通道、听觉通道等,以此促进多感官整合,形成多感官增强效应,显著提高学习效率[1],同时缓解审美疲劳,提高审美质量。其次,史料实证讲究孤证不立,需要多种史料相互印证。通过多种类型史料呈现历史,既有利于保证历史教学的科学性,又有利于构建更立体的审美对象,使学生体验更生动的“感官美”。

(二)通过问题链演绎“逻辑美”

在展现历史科学之美、逻辑之美的过程中,高中历史教师应扮演引导者的角色,让学生成为主体。学生不仅是美的鉴赏者,还是美的亲历者,甚至是美的创造者。

教师可以用问题链推进课堂教学,引导学生带着问题阅读史料,循着问题的指向逐层探究历史发展规律。在教学过程中,教师可以让学生自己发现问题、提出问题、解决问题,以此锻炼学生的历史思维,培育学生的历史解释、史料实证等核心素养。

问题链中的问题要有严密的逻辑关系,如从原因到结果、从过程到影响、从共性到个性、从现象到本质,环环相扣,层层深入,呈现出探究规律的演绎过程。这样的教学设计主线明晰、主题突出,更能凸显历史课堂的“逻辑美”。

(三)通过引导升华“思想美”

根据表1可知,家国情怀核心素养对应的审美素养内涵为“饱含对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感”,据此,教师在高中历史教学设计中,可通过讲述典型人物的事迹来弘扬正确的道德观,通过对典型事例的分析来形成体现正确价值观的历史解释。在高中历史课堂中,围绕“思想美”开展的审美活动,只有建立在“感官美”的感性体验之上,寓于“逻辑美”的理性分析之中,才有感染力。因此,“思想美”是在教学设计中通过“感性—理性—感性”的路径升华而来的。否则,单纯的煽情容易落入“无病呻吟”的俗套。

五、高中历史课堂美育实施策略

教学设计相当于课堂教学的剧本,而课堂教学策略解决的是课堂中审美活动的“现场控制”问题,是美育实施的具体路径。美的课堂像电影中的蒙太奇那样,能够有效吸引观众的注意力,引发观众的联想。课堂的每一个环节就像一个电影镜头,每个镜头虽然只表现一定的内容,但组接一定的镜头,能够影响观众情绪,启迪观众思考,带给观众美的感受。

(一)控制审美活动的深度——课堂教学的铺陈与高潮:齐答、个别问答、小组讨论

在高中历史课堂中,不同的问题起到的作用是不同的,这些问题可分为三类:过渡性问题、聚焦性问题、探究性问题。

过渡性问题是为了实现课堂过渡,切换学生思考的聚焦点。过渡性问题一般是较为浅显的问题,不一定需要进行史料分析,可让学生迅速给出答案,转而关注下一个问题;或是学生暂时不能很好回答但能引发思考的问题。过渡性问题可让学生齐答。

聚焦性问题是为突破课堂重点知识而设置的,一般需要学生进行史料分析,进而得出答案。聚焦性问题需要给学生留足思考和探究的时间,可让个别学生回答或展示成果,必要时还可让学生分组讨论。

探究性问题主要是针对课堂难点而设置的,具有开放性或半开放性,能引导学生进行史料探究。由于问题本身具有开放性或半开放性,适合开展小组讨论,让学生充分思考、交流成果,进而优化自己的答案,最后教师可让部分学生展示学习成果。

针对不同类型的问题,灵活地引导学生齐答、个别问答、小组讨论,可以保证课堂教学过程详略得当、重点突出,审美活动的深度得到有效推进,让课堂教学过程如同一部剧,剧的每一幕之间都有转场过渡。剧的每一幕聚焦情节冲突,在各情节的铺垫下,达到冲突的总爆发。“文思看山不喜平”,在历史课堂教学深浅变化的过程中,学生的审美注意力得以保持。

(二)把握审美节奏的变化——课堂教学的停顿与加速:缓、急

课堂教学的节奏不是一成不变的,而是根据教学需要进行停顿或加速,以实现课堂节奏的缓急变化,这实际上也是课堂审美节奏的变化。教师可根据不同问题在推进课堂教学中的不同作用,以及问题的难度和深度来控制课堂教学的节奏。在课堂教学中,教师提出问题后可以停顿,让学生自己思考,或开展讨论。课堂停顿是为了给学生思考和讨论留出足够的时间,保证学生能够在课堂中感受思维活动与思维碰撞的魅力。在课堂铺陈环节和学生回答过渡性问题时,教师可以适当缩短停顿的时间,以确保课堂教学顺利开展。

(三)实现审美视角的切换——课堂教学的入戏与出戏:沉浸、旁观

有的课堂教学环节需要学生在创设的情境中对历史人物的情感、经历、抉择以及历史事件的发展、变化有移情式或沉浸式的体验。此时教师应引导学生从第一人称的视角进行历史审美,情感上形成共鸣,更好地实现情感的升华。而有的课堂教学环节,需要学生对历史人物或历史事件进行中立的、客观的、辩证的分析,此时教师应让学生从第三人称的视角进行理性而冷静的思考,以更准确地分析历史发展规律。两种视角在教学过程中是不断切换的,这种切换使得学生能够在课堂中,将理性寓于感性之中,使审美活动更加深入。

六、高中历史课堂中的“三层五步”美育实施模式

(一)美的三个层次

笔者将学生通过文献、图像、音频、视频等形式的史料获得的美感归纳为“感官美”;将学生在运用分析、归纳、演绎等方式解决历史问题的过程中体会到的历史发展规律的精妙以及论证逻辑的严密归纳为“逻辑美”;将在历史发展过程中体现出的个人优秀品质、特定历史群体的道德品质等归纳为“思想美”。高中历史课堂中具有“感官美”“逻辑美”“思想美”三个层次的美。学生只有对“感官美”进行归纳和演绎,才能体会到历史的“逻辑美”,只有进行合情合理、符合历史规律的分析,才能让史实中蕴含的“思想美”更加具有感染力。教师在教学设计和课堂实施的过程中,应有意识地呈现不同层次的美,引导学生在学习过程中进行历史审美,在审美活动中实现审美素养的提升。

(二)历史美育实施的五个步骤

在高中历史课堂中,教师可通过开展由浅入深的审美活动,提升学生审美素养。选取史料、呈现史料两个步骤,主要呈现的是“感官美”;提出问题、分析解决问题两个步骤,主要呈现的是“逻辑美”;最后的升华、内化步骤,主要呈现的是“思想美”。学生在“发现美”“鉴赏美”的基础上,进行“创造美”的尝试。

根据上述论述,笔者总结出了高中历史课堂中的“三层五步”美育实施模式(见图2)。

美是历史课堂的重要要求,即使不刻意地去强调,教师也会不自觉地让自己的课堂形成一种感性与理性、内容与形式、艺术性与科学性的统一及和谐。就像李泽厚在《美的历程》一书里说的那样“美作为感性与理性,形式与内容,真与善,合规律性与合目的性的统一,与人性一样,是人类历史的伟大成果”[2],毕竟对美的追求也是人性中最原始的需求。本文探究一种在高中历史课堂中更好地呈现美的方式方法,在培育学生历史学科核心素养的过程中,以美育人,以美化人,达到学科育人的更高境界。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 周爱保,陈璇,潘超超.多感官教学有效提升学习力[N].中国教育报,2019-06-13(6).

[2] 李泽厚.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

(责任编辑 袁 妮)