“地理信息系统原理”课程思政的探索与实践

作者: 史守正 张委伟 杜景龙 陈国栋

[摘 要] “地理信息系统原理”课程是地理科学类、测绘类和地质学类等专业的核心课程,受众面广,进行课程思政建设事半功倍。结合“行知精神”与“地理信息系统原理”的课程特色,进行了课程思政的探索与实践工作。对课程内容的思政元素进行了系统梳理,培养学生的国情意识、法治意识、保密意识,激励学生的创新精神;在课程实验中挖掘思政元素,以时代楷模为榜样,做到两个“维护”,教学相长,共同践行奉献求真的行知精神,秉承工匠精神,精益求精,帮青年学生扣好人生第一粒扣子;在多样化的教学方式及评价考核中全方位融入思政元素,因材施教,努力培养祖国的建设者、社会主义事业的接班人。

[关键词] 地理信息系统原理;课程思政;行知精神;教学改革

[基金项目] 2021年度苏州科技大学课程思政建设项目“地理信息系统原理A”(2021SZKC-63)

[作者简介] 史守正(1973—),男,山东聊城人,博士,苏州科技大学地理科学与测绘工程学院讲师,主要从事地图制图学与地理信息工程研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)02-0053-04 [收稿日期] 2022-11-27

课程思政源于2016年习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话,他强调:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。[1]2020年,教育部颁布《高等学校课程思政建设指导纲要》,课程思政建设在高等学校全面推进。

2019年10月,苏州科技大学召开“围绕‘立德树人’根本任务,扎实推进‘课程思政’建设”调研座谈会,明确学校紧扣“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题,坚持以德为先,德育和智育并重,为中国特色社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。2019年11月,学校发布《中共苏州科技大学委员会关于推进“课程思政”建设的实施方案》;2020年6月,苏州科技大学“课程思政”工作领导小组成立;2020年9月,校级课程思政示范学院、示范专业、示范课程和特色课程建设项目全面展开。2021年,苏州科技大学“地理信息系统原理A”课程思政建设项目(编号:2021SZKC-63)正式立项。

项目组成员认真学习2016年习近平总书记的讲话等课程思政核心文件,查阅已有的“地理信息系统原理”课程思政文献[2-5],发现现有研究多集中在实验案例上,没有系统地进行课程思政教育设计。本文结合苏州科技大学的师范背景及“地理信息系统原理”课程的特色,进行了“地理信息系统原理”课程思政的探索与实践工作。

一、苏州科技大学的师范背景与“行知精神”

苏州科技大学的前身之一是苏州铁道师范学院,苏州科技大学主校区是在原苏州铁道师范学院校园的基础上扩建而成的。在石湖校区内,保留了一个小型的苏州园林,园中树木郁郁葱葱,曲径通幽,亭台林立,园名“师陶园”,“师陶”意寓继承陶行知先生献身教育之精神。入园后的建筑内,上悬“求真书屋”匾额,下置陶行知先生半身像,“求真书屋”取自陶行知先生的“千教万教教人求真,千学万学学做真人”的名联。陶先生怀着“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之忱为中国教育探寻新路,提出了“教育救国”“生活即教育、社会即学校、教学做合一”等著名口号,不仅在理论上进行探索,又以“甘为骆驼”的精神努力践行平民教育。

无论师范院校还是非师范院校,教书育人都是学校的基本任务,培养什么人,则是教育的首要问题。2018年,习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调:“培养社会发展所需要的人,说具体了,就是培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所要求的人。”[6]陶先生的教育思想概括为“行知精神”[7],即指“捧着一颗心来,不带半根草去”的大爱和奉献精神、“千教万教教人求真,千学万学学做真人”的求真精神、知行合一的实践精神。在当代中国,“大爱”蕴含着爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体之义,“奉献”体现了道德修养的要求,“求真”正是法治意识的要求,“实践”反映了科学精神[8]。教育家陶行知先生的理想追求与社会主义核心价值观高度契合,和习近平总书记提出的课程思政在内涵上相吻合。苏州科技大学的教职员工、莘莘学子在师陶园里经常走一走,陶先生的榜样就在身边,为国育才一直延续着,我辈当为国之大计、党之大计添砖加瓦。

二、“地理信息系统原理”课程特色与课程思政实践

“地理信息系统原理”课程讲授地理信息系统的基本理论、技术及应用方法,是《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中规定的地理科学类、测绘类和地质学类等专业的核心课程[9]。该课程在多专业开设,覆盖学生数较多,在该课程中进行思政建设事半功倍。

(一)课程内容的思政元素梳理及思政实施方案

“地理信息系统原理”是专业课程,需要运用德育的学科思维,提炼课程中蕴含的思政元素,将课程内容转化为社会主义核心价值观的载体,在知识学习中融入理想信念。

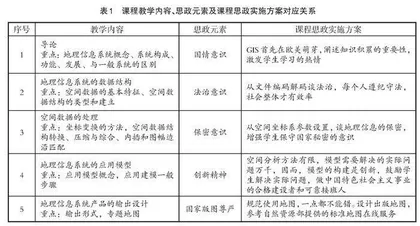

“地理信息系统原理”课程主要内容包括地理信息系统的基本概念、基本理论,空间数据结构,空间数据库,空间数据处理、分析,应用模型建立,应用系统开发,产品输出等。课程内容中蕴含着丰富的思政元素:国情意识、法治意识、保密意识、创新精神、国家版图尊严等,在对应章节讲解时融入思政元素,可以在潜移默化中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。课程具体内容、思政元素及课程思政实施方案对应关系见表1。

(二)课程实践的设计与思政元素的挖掘

“地理信息系统原理”课程实践性较强,在掌握基本原理的基础上,需要通过实验验证理论,进而利用软件解决实际问题。课程实践一般安排如下实验项目:空间数据的配准与采集、空间数据库的建立、空间数据的处理、空间分析的基本操作、空间分析应用、GIS空间数据的输出等,其中有些实验项目蕴含着思政元素。

在空间数据的配准与采集实验中,前期控制点的选取影响整个实验的数字化精度。控制点的选取,就像人生的“第一粒扣子”,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。此外,影像地图中特征点的选取过程需要精益求精、细心、耐心的工匠精神。

在空间分析的基本操作实验中,缓冲区分析实验项目中思政元素资源丰富。缓冲区是地理空间目标(主体)的一种影响范围或服务范围。缓冲区分析是对一组或一类地理要素(点、线、面)按设定的距离条件,围绕这组要素形成具有一定范围的多边形实体,从而实现数据在二维空间扩展的信息分析方法。站在思政角度,这就是榜样(主体)的力量,要靠近榜样,学习榜样;高校教师自身的政治觉悟和思想道德,也潜移默化地影响着学生。

在空间分析应用实验中,利用校园道路信息,建立网络数据集,设计从学校任意地点步行到“师陶园”的最短路径实验。要求学生课下实地验证实验正确与否,并游览“师陶园”,对学生人生观、价值观进行正向引导。

在GIS空间数据的输出实验中,熟悉地图符号、图例、指南针、比例尺等地图要素属性设置方法之后,要求学生按照期刊论文中的地图格式进行设定。投稿论文遵循刊物的格式,与思政中的规矩意识相统一,在2015年1月16日的中央政治局常务委员会会议上,习近平总书记指出:“坚持党的领导,首先是要坚持党中央的集中统一领导,这是一条根本的政治规矩。”[10]

(三)多样化的教学方式与思政的全方位融入

对于“地理信息系统原理”课程,讲授法仍然是课堂教学的主要方式,实验法则是实践教学的主要方法。此外,练习法有利于巩固课堂学习的知识,自主学习法和讨论法有利于拓展课本内容,激发学生的学习热情,线上教学、线下教学相结合的方法则拓展了学生的学习空间。

练习法是学生在教师指导下巩固知识、运用知识、形成技能技巧的方法。对知识的要求分为了解、理解、掌握、灵活运用四个层次。教师讲授只能解决了解、理解两个层次,掌握、灵活运用则需要借助练习才能完成。比如,栅格数据结构部分的线性四叉树编码,课堂上感觉学生基本掌握了,但是作业成绩不理想,学生需通过作业及订正慢慢学会该方法。

自主学习法和讨论法。以小组为单位布置延伸性作业,学生自主学习后,挑选部分学生汇报、讨论。布置如下热点事件或问题进行讨论:2020珠峰高程登顶测量、数据采集新硬件无人机、中国笔记本电脑生产量、华为麒麟手机CPU事件、手机软件系统(鸿蒙)、北斗卫星系统进展等,培养学生的爱国主义情感,帮助学生树立民族自信心,激励学生科技报国。小组项目要求学生分工合作,培养学生为他人服务、乐于奉献的精神,以及与人协作、团结互助的品质。

近年来,线上教学需求增加,本课程也相应地开展了线上教学。利用腾讯会议进行网络教学及课堂交流;同时,积极利用国家级精品课程资源(如南京师范大学汤国安教授的网上视频和中山大学张新长教授的网上教学资源),拓展提高知识的广度和难度,为准备考研深造的学生提供便利;利用学校的超星泛雅平台进行作业布置与批改等。网络平台拓展了学生学习的时间和空间,对于学习自觉的学生效果较好,而对于学习不自觉的学生则效果一般,因此,网络教学特别需要关注后进的学生。

(四)评价考核中的思政融入

“地理信息系统原理”课程为考试课。考核分过程性考核和期末考核,过程性考核构成平时成绩,占总评成绩的40%;期末考核为闭卷考试,占总评成绩的60%。过程性考核包括考勤、课堂表现、实验报告、课后作业、自主学习报告与汇报,在平时成绩中的占比分别为10%、20%、40%、20%、10%。

从高校扩招开始,中国高等教育逐渐从精英教育走向大众教育。学生来源大众化,学习成绩差异化,不及格学生增多,毕业率、就业率困扰着各个高校。团队教师秉承陶行知先生献身教育的精神,关注、督促学习困难的学生,开展差异化教学,注重教学方式、方法,减少课程不及格率。

结语

开展课程思政建设,抓紧课程建设“主战场”与课堂教学“主渠道”,将价值引领融入“地理信息系统原理”的教学体系当中,在传授专业知识的同时,将国情意识、法治意识、保密意识、创新精神、工匠精神、团结合作、责任担当、爱国主义等正能量传播给学生,运用多元化教学手段,真正实现教育教学全过程与全方位育人,最终使我们的学生成为“真人”,免受网络虚假信息的侵蚀,成为祖国的建设者、社会主义事业的接班人。

参考文献

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]张书亮,杨祺琪,侯泽宇,等.面向“精准扶贫”的GIS课程思政实验案例设计[J].南京师大学报(自然科学版),2021,44(S1):1-5.

[3]牟乃夏,张灵先,任浩楠.海上丝绸之路GIS课程思政实验案例库建设与思考[J].南京师大学报(自然科学版),2021,44(S1):6-13.

[4]熊礼阳,赵飞,程瑶,等.红军长征GIS课程思政实验案例建设探索与实践[J].南京师大学报(自然科学版),2021,44(S1):40-48.

[5]李发源,焦浩洋.《地理信息系统原理》课程思政实验设计初探:以“一带一路”实验为例[J].南京师大学报(自然科学版),2021,44(S1):57-63.

[6]习近平在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].(2018-05-03)[2022-10-26].http://jhsjk.people.cn/article/29961631.