“光学”课程思政建设探索与实践

作者: 王秋萍 苏耀恒 陈爱民 张云婕

[摘 要] 课程思政是新时代中国高等教育的理论创新与实践创新,是高校落实立德树人的必然要求。“光学”课程是物理类专业的学科基础课程,在“光学”课程建设中非常重视课程思政建设。基于光学知识点,深入挖掘其中所蕴含的思政元素,制定“光学”课程思政的育人目标。通过深化课程目标、内容、模式和评价等方面的教学改革,把政治认同、价值观形成、家国情怀、文化自信和科学素养等思想政治导向与“光学”课程固有的专业知识有机融合,实现显性教育和隐性教育相统一,使专业课教育与思想政治教育同向同行,形成协同效应。

[关键词] 光学;课程思政;教学改革;协同效应

[基金项目] 2021年度陕西省教育厅教育教学改革项目“基于四横四纵课程群建设和基层教学组织重构的应用物理学人才培养新模式”(21BY083);2021年度陕西省“超声检测”一流本科课程;2022年度西安工程大学“光学”课程思政示范课和“专业实践”社会实践一流课程

[作者简介] 王秋萍(1978—),女,宁夏吴忠人,博士,西安工程大学理学院副教授,主要从事光学和超声检测研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)02-0061-04 [收稿日期] 2023-04-06

引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[1]。“三全育人”大政思想教育理念的中心任务是立德树人,即要解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题[2]。这是高校思想政治教育课程的重要课题,同时也是专业课程教学面临的重要挑战[3]。专业课教学不仅要进行知识传授和能力培养,更要对学生进行正确的价值观引领,实现价值塑造与知识传授、能力培养一体化推进[4]。

本文以“光学”课程为例,探索专业课程教育中课程思政的必要性和可行性,结合“光学”课程思政建设和教学实践探索,介绍课程思政教学实施措施,阐述课程思政取得的初步成效。

一、“光学”课程思政的必要性和可行性

光学是物理学的一个重要分支,“光学”课程是西安工程大学应用物理学专业、光电信息与工程专业的专业基础课,是学生接受物理专业课的先行课程,对学生思维方法的训练、科学素养的培养、价值塑造和人生观的形成等都起着关键作用。“光学”课程在完成授业、解惑的教学任务的同时,要担负起传道的重任,需要将课程思政融入课程教学中,促进显性教育和隐性教育相统一,使之与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[5]。

光学是以实验为基础的学科。人们在认识自然的过程中不断地发现矛盾和解决矛盾,通过科学实验和生产实践总结了很多关于光的基本理论,其中蕴含着丰富的思政元素。我国在几何光学和波动光学发展阶段对光学理论的研究几乎处于空白状态。但墨子在《墨经》中最早论述了光的直进、光影、小孔成像等现象,比古希腊欧几里得在他的《光学》中提出的光的直线传播性和镜面反射定律早了100多年。新中国成立后,包括王大珩等一大批科学家回国投身光学研究,为我国光学事业的建设和发展做出了重大贡献。近年来,随着综合国力的发展和科研领域的投入,我国在量子通信研究和应用、射电望远镜研究和应用等领域处于世界领先地位。这些光学领域的成果增强了学生的民族自豪感和道路自信。相较于其他普通物理课程,“光学”课程从历史发展脉络和现代技术应用前景等方面更容易帮助学生建立辩证唯物主义世界观,训练学生的科学思维,引导学生养成对待科学实验一丝不苟的科学态度,在培养学生社会主义核心价值观、家国情怀、法治意识、文化自信、科学素养等方面都具有独特优势。

二、“光学”课程思政建设思路和教学方法

(一)课程思政建设思路

将教师的价值观和政治认同融入专业课程教育,在课程建设的“主战场”上,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观[6]。

1.对“光学”课程各章节内容进行知识点梳理,挖掘各知识点所蕴含的思政素材,建立“光学”及其与交叉学科课程思政元素数据库。

2.根据课程思政教育隐性特点,制订合理的教学方案,坚持专业课程在人才培养过程中的主体地位,课程思政在人才培养过程中价值的引领目的,使思政元素深度、自然地融入课程教学中。

3.制定可行的评价机制,评价课程思政教学效果。比如在课堂教学、作业及试卷中设计体现思政育人元素的题目,让课程思政教学入心入脑,真正达到思政铸魂育人效能。

(二)实施思政教学方法

思政育人目标的实现,有赖于用好课堂教学这个“主渠道”。“光学”课程结合现代教育技术、网络平台和传统课堂教学的优势,采用雨课堂、超星泛雅平台和智慧树与线下课堂混合的教学方法。课前通过雨课堂发布学习任务单和课程思政的网络资料、视频案例等让学生观看,并进行相关内容的测试;课中利用智慧教室之便利条件积极开展翻转课堂,利用探究式、案例式教学和小组讨论等方式使课程思政有机融入课堂教学,让学生深度参与其中,并借助雨课堂对教学进行全程录播;课后在超星泛雅平台“光学”课程网站发布作业和拓展资料并推送至手机端学习通,作业中设计关于课程思政的题目,学生通过碎片化时间复习巩固和进行拓展学习,并通过线上随时反馈和沟通问题,使融入课程思政的专业课教育入心入脑。打造雨课堂+智慧教室+学习通多方协同、有效延伸的线上线下混合式教学模式,形成了课前、课中、课后闭环教学。通过教学方法的改变,激发学生的内驱力,提高课堂参与度,增强学习获得感。

三、“光学”课程思政教学案例

深刻挖掘“光学”中的思政元素,并建立课程思政案例库。根据课程思政教学设计,通过具体案例阐述课程思政教学及育人目标。

(一)融入唯物辩证法

在光的发展简史的教学设计中,利用讲授法,通过对典型人物故事和物理事件的串讲,让学生逐步认识光的波粒二象性本质,理解其中蕴含的对立统一思想和矛盾分析方法。光的微粒说和波动说在笛卡儿的假说中就已埋下伏笔。后来牛顿被称为微粒说的典型代表人物,惠更斯成为波动说的主要代表人物。因能解释光的反射、折射等现象,加之牛顿在科学界的权威,微粒说在很长一段时间内占绝对的主导地位[7]。1801年杨氏双缝干涉实验为光的波动说的建立夯实了基础,著名的泊松亮斑实验又为波动说提供了有力的证据,因其可以解释许多光学现象,波动说以压倒性的优势战胜了微粒说。1865年麦克斯韦提出了光是一种电磁波,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,光的波动理论深入人心,但同时也没有人怀疑光的粒子性。后来的光电效应和康普顿效应又是微粒说的有力实验证据。爱因斯坦发展了普朗克的量子假设,提出了光量子理论,完美地解释了光电效应,自此,科学界对光的本质认识达成共识,认为光既是粒子又是波,光具有波粒二象性。光是波动性和粒子性的矛盾对立统一体。

(二)讲述科学家的故事

迈克尔孙设计精密光学仪器——迈克尔孙干涉仪的初衷是证明“以太”的存在,而经过六年的反复实验、与莫雷合作、对原有仪器改进后重复实验,最后得出“零结果”,否认了“以太”的存在,证明了光速不变的原理,最终促使了狭义相对论的诞生。爱因斯坦根据“以太”不存在理论建立了狭义相对论,将经典物理学带到了另一个层次。以此鼓励学生尊重科学事实、敢于提出疑问、勇于面对失败,引导学生辩证地看待成功与失败,树立辩证唯物主义的世界观、人生观和价值观。

在反射式望远镜的教学设计中,引入“中国天眼”和南仁东的事迹。FAST是世界最大单口径射电望远镜,拥有世界领先的绝对灵敏度。课前通过雨课堂向学生发布学习任务,观看南仁东相关的视频资料并完成过关检测。课堂上利用讲授法,首先介绍射电望远镜工作原理和中国天眼建造历程及其伟大意义,然后通过小组讨论,让学生总结“南仁东精神”。从1994年提出FAST工程概念到2016年9月25日项目正式落成启用,南仁东带领团队历时22年,攻坚克难,建成“中国天眼”,解决了我国射电天文研究的需求。怕“对不起国家”,这或许是支持南仁东挺过所有争议与困难的最大动力[8]。南仁东矢志不渝铸成大国重器,成就国之骄傲,他的光辉一生很好地诠释了社会主义核心价值观中的爱国敬业和大国工匠精神。在教学过程中,通过南仁东的事迹,鼓励学生坚持不懈、勇于创新的科学精神,激发学生的爱国主义情怀,增强文化自信,培养社会责任感。

(三)传颂中华优秀传统文化

中华优秀传统文化源远流长,以中华古诗词、成语故事等为载体挖掘光学内涵,使学生在学习光学知识的同时感悟中华文化的魅力,传颂中华优秀传统文化,提升学生的人文素养,增强文化自信和民族自豪感。比如,在光的散射教学设计中,通过提出问题和小组讨论的方式,让学生解释“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”诗句中蕴含的物理原理。“一道残阳铺水中”是平面镜成像原理形成的;“半江瑟瑟半江红”是由于光的散射形成的,傍晚的阳光通过大气层时,空气中微粒产生瑞利散射,白光中的短波成分(蓝紫光)被更多地散射掉,剩余较多的长波成分(红光)到达地面,从而形成夕阳红,故江水映衬出了鲜红色。既欣赏了中国传统文化古诗词的美,又用新学知识解释其中蕴含的物理原理,同时加深对知识的理解和思考,引导学生养成善于观察、勤于思考的良好习惯。

四、课程思政教学效果

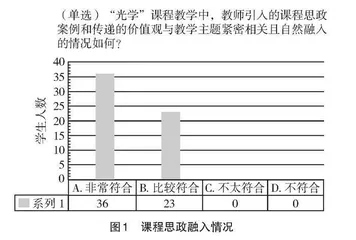

通过课程思政元素的有机融入,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响。针对课程中引入的思政元素和传递的价值观与教学主题紧密相关程度,以及学生在课程思政中的收获情况,对应用物理学专业2021级59名学生进行了问卷调查,结果如图1和图2所示。图1显示,在授课过程中引入的思政案例和传递的价值观与教学主题密切相关且融合自然方面有36名学生认为非常符合,23名学生认为比较符合。从图2可以看出,绝大部分学生认为在“光学”课程学习中收获了不同方面的德育素养。以上反映了进行课程思政改革后,学生学习“光学”课程的兴趣明显提高,且有所收获。

课程思政的实施效果也可以在学生的各类创新成果中得以体现。近三年,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获国家级铜奖1项,省级金奖、银奖、铜奖各1项;在全国大学生光电设计竞赛中获省级三等奖2项;在全国大学生物理实验竞赛中获全国一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项;获批国家级大学生创新创业训练项目重点项目1项、一般项目13项;学生授权发明专利1项、实用新型专利10项,其中成果转化1项。学生综合能力明显提高。每年学生在光学和光学工程方向的考研占比在三分之一以上。

将思政元素有机融入“光学”课程教学,学生在深入交互的教学氛围中收获知识、锻炼能力,在教师潜心教学、思政赋能的价值引领下向阳成长。教师从中也会受到科学精神和人文精神的感染,体会科技强国,感受文化自信,不断激励自己以更加饱满的热情投入教学工作中。在课程和课程群建设过程中,团队教师不断提高业务水平和教学技能,师生在乐教乐学的氛围中形成了共赢局面。

结语

思政元素与专业课程融合的教学实践取得了一定的成效,但课程思政建设是长期、系统的工程,润物无声,星火燎原,课程思政永远在路上。在今后的课程思政建设和教学中,还应继续加强与学生深度交互,随时收集同行和学生的教学反馈。针对反馈的问题在课程教学团队深入交流研究,并与兄弟院校和同行专家多方切磋,使融入思政育人元素的“光学”课程持续改进。

参考文献

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]林先雄.思政教育、思政课程和课程思政三者关系梳理分析[J].西部素质教育,2021,7(22):52-54.