军校实验室全周期动态建设与实践探索

作者: 朱敏 张金 姚莹 张恒辉

[摘 要] 近年来,军队院校已完成调整改革。在新形势下,军队院校资源条件建设特别是实验室建设成为教学质量保障体系中的重要环节之一。如何有效发挥实验室在教学环节中的优势作用,是当前需要解决的问题。结合陆军炮兵防空兵学院的现实基础条件、教学特色及学科特点等,以测控技术实验室建设为突破口,探索要素齐全的实验室全周期动态建设方法,并在实践课程、创新竞赛、教研项目中进行效果分析,以提升实践教学质量和创新能力。

[关键词] 实验室;建设;全周期;动态

[基金项目] 2020年度安徽省质量工程教学研究项目“面向首次任职岗位的测控技术与仪器专业教学质量提升途径研究”(2020jyxm1873);2021年度教育部产学合作协同育人师资培训项目“测控技术与仪器团队建设”(202102504007)

[作者简介] 朱 敏(1991—),男,安徽潜山人,硕士,陆军炮兵防空兵学院机械工程系讲师,主要从事测量技术与侦测装备研究;张 金(1973—),男,安徽潜山人,博士,陆军炮兵防空兵学院机械工程系教授,硕士生导师,主要从事精密仪器与测试技术研究;姚 莹(1988—),女,安徽合肥人,硕士,陆军炮兵防空兵学院机械工程系讲师,主要从事测控技术与侦测装备研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)02-0089-04 [收稿日期] 2022-11-22

军校承担着军队人才培养的主体责任,必须做到与时俱进,适应新时代军事教育的特点。实验室是人才培养环节中实践教学、创新研究的重要场所,是为战育人和培养创新型人才的重要平台。由于军校体制和管理模式的特殊性,实验室的发展与创新受到一定程度的限制,实验室效能发挥不充分、学员主体作用不凸显,只以辅助理论教学为目的的传统运行模式不能适应时代发展和军校特点[1]。实验室建设完成及投入使用后,实践教学项目更新速度慢、设备资源建设发展迟滞、科研创新支撑能力后劲不足等问题日益凸显,与新时代军事教育方针所要求的培养适应新形势、新任务的德才兼备的高素质、专业化新型军事人才的需求不匹配。

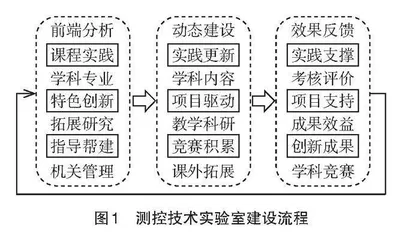

新时代军校实验室建设迫切需要对传统建设方法与思路进行改革探索,本文结合测控技术实验室建设,挖掘全过程建设周期内教员、学员、管理人员的特色作用,探索实验室对课程实践、项目研究、竞赛创新等活动的支撑[2]。笔者着力要素齐全的前端分析,充分考量学员自主探索研究和综合创新的个性需求,完善教员对教学实践的设计需求,提高教员实践教学能力的人才队伍建设需求及支撑教研项目的创新需求[3];主动对接机关管理部门,利用机关渠道协调调研现阶段其他军地高校同类型实验室的建设现状,前往军工厂所等军事装备研制、保障单位,研究控制系统、测试测量等技术在军事装备中的应用现状与发展前景,有针对性地设计实践科目等,使人才培养供给侧同未来战场需求侧精准对接,从学科内容、教研项目、课外拓展活动三个维度对实验室进行动态更新建设,并针对各维度建设效果进行评价与反馈,进一步更新完善前端需求。完成前端分析、动态建设、效果反馈的闭环建设流程如图1所示。

一、要素齐全前端分析

在传统实验室建设过程中,教员是实验室建设的主体责任人,有时甚至在演“独角戏”。这与学员主体地位教学理念相矛盾,也忽视了教学管理部门对实验室建设的指导督导作用。学员主体地位不仅体现在理论或实践教学过程中,配套的资源条件建设也要以学员主体地位为指导思想[4]。在实验室建设的前端分析中,教员发挥主导作用,对实验室的建设申报、专业方向、职能定位等进行研究分析。在此过程中,要充分调研学员需求,特别是新时代的学员大多为“95后”或“00后”,其个性特点鲜明,接受新事物较快,信息获取渠道广泛。学员对测控技术与仪器专业已有一定基础的认知,部分学员为大学生入伍,且在中学时期已参与过科技创新实践活动,对本专业的条件资源有独特的需求与期望。为提高学员学习的积极性和工程素养,满足学员个性化教学实践与创新活动需求,在实验室建设的前端分析中,教员要广泛调研学员对测控技术实验室的需求及建议,结合本专业对接任职方向、人才培养大纲及教学计划,制订基本需求及创新实践需求计划。

(一)专业课程实践需求

测控技术与仪器专业中的“测量技术基础”“自动控制原理”“传感与测试技术”等课程均含实践教学项目。“自动控制原理”授课对象为控制类专业的学员,规模约300人;“测量技术基础”“传感与测试技术”授课对象为本专业学员,规模约30人。院校调整改革后,于2020年开展实践教学。为满足专业课程实践训练需求,教员对实践课程教学进行分析,调研其他院校同专业实验室的建设情况、专业技术在装备中的实际应用、对接对口专业任职培训能力需求、研究所需装置设备性能参数及规模、拟制课程实践所需实验设备、仿真实验软件需求参数等。

(二)创新实践特色定制

实验室建设不仅立足服务专业课程需求,还为提高学员的工程素养和创新能力、适应未来信息化战场做准备。为充分调动学员学习的积极性,提高其创新实践动力,在实验室规划初期,针对军校工科类专业学员的实践基础、竞赛参与经历、创新实践意向等进行深入调查并收集建议。在明确专业职能及课程定位后,学员对磁悬浮、平衡车、旋翼无人机等系统控制原理与操作有较大兴趣与探索意向。教员尊重、支持学员意向,依托双向选择导师制度,开展指导交流并拟制需求参数,将创新实践设备纳入实验室建设计划中。

将教员实践教学能力提升及实践创新设计的综合需求同步纳入前端分析。为提高教员信息化实践教学水平,如在实验室方案设计中,预留扩展接口,建设“云实验室”,完善线上+线下混合实践模式。教员还可根据自身专业及教学课程特点提出设计思路及软硬件需求。如实验室某文职教员原工作岗位为研究所电源设计师,其结合自身从事专业及“自动控制原理”实践教学内容提出了电源管理的PID控制综合设计思路,并拟订需求方案。

(三)指导帮建跟进深入

在实验室建设规划过程中,业务机关部门不仅承担着流程审批管理等职责,还为实验室建设提供渠道信息、沟通协调调研调查等。区别于传统管理模式,测控技术实验室在建设过程中,依托机关信息渠道与指导,调研了其他军校同类实验室、军工研究所及军工厂等。如调研学院南京校区、沈阳士官学院、石家庄铁道大学和安徽理工大学等军地高校,实地考察各实验室建设现状、实践教学过程及效果分析反馈,获取了充分的参考资料,避免资源浪费,提高了实验室建设标准。在某军工厂实地调研某型榴弹炮的火控随动系统及雷达测速装备等,模拟其系统构造与工作流程,设计并补充军事案例元素与前端需求,改革实践教学设计体系,增强实践教学的军味、战味,以为战育人为导向指导前端分析,为实战实训打基础。

二、动态更新建设过程

传统的实验室建设在项目验收完成后即告结束,实验室的各项功能、资源配置更新停滞,实验室建设未能与教学内容的更新发展、武器装备的实训需求、未来战场的综合素质要求等同步跟进,导致实验室对实践教学、教研项目和创新活动的支撑作用日趋衰减。测控技术实验室以动态建设为思路,立足专业发展现状、装备应用实际,探索前沿技术发展趋势,紧跟任职培训需求更新,动态更新软硬件及实践项目设计,确保满足实践训练、创新研究等需求。

(一)实践项目与时俱进

随着教学改革的持续推进及末端任职培训需求的迭代更新,实践教学任务也随之同步革新。针对学情及能力需求变化,制订实践项目库建设计划,在满足基本实践需求的基础上,补充更新设计实践项目,如利用“云实验室”设计实验案例,线上+线下混合设计并完成实践训练,提高学员适应未来信息化、网络化战场环境的能力素质。

(二)项目牵引改革驱动

科研项目是院校教学的重要支撑,以项目创新驱动教学改革,在实践教学中补充专业前沿及军事装备元素。测控技术实验室在满足教学实践任务的基础上,依托超声探伤、火炮身管健康状态检测等科研项目,增补超声探伤仪、射频信号发生器等科研设备,进一步拓展了实验室研究方向,纵深发展测控专业研究深度,更新实验案例设计。实验室服务对象向研究生培养延伸,载体功能进一步加强。

(三)竞赛活动积累更新

第二课堂是育人质量的评估与督导,目的是培养学员的综合素养[5]。教员依托先进测控第二课堂,结合学员意向,遴选学有余力的学员参加各项学科竞赛、创新活动等。同时,以测控技术实验室为平台,组织制作、采购参赛设备,更新新型传感器、智能车、机器视觉平台等设备,以完善的实践条件支撑活动开展并达到预期效果。如学员连续几届参加机器视觉搬运赛、全国大学生智能汽车竞赛、全国大学生测绘学科创新创业智能大赛等,创新利用测控技术实验室中的“云实验室”在线跟踪检测循迹信号,提高智能汽车电磁识别概率,加快车辆运行速度。

三、多维反馈建设成效

测控技术实验室自2020年投入使用,2018级测控技术与仪器专业23名学员为实验室首批使用者。目前,已先后开展三轮“传感与测试技术”“自动控制原理”等课程的实践训练,通过问卷调查分析,学员对实验室及实验项目的满意度逐年提高。先后组织学员参加各级学科创新赛事等,对比学员参赛人数及获奖数量、质量,实验室的支撑作用显著提升,教员项目研究、研究生课题等均顺利开展与推进。

(一)实践支撑效果提升

课程实践训练是实验室建设的基础任务,对理论课程起支撑作用。经过3年建设与实践训练实施,学员参与实践课程的积极性提高,且在实践训练过程中踊跃提出改进建议与措施;学员实验报告质量稳步提升,课程实验考核成绩逐年提高,实践支撑效果凸显。2018—2020级学员实践条件满意度如图2所示,“传感与测试技术”“自动控制原理”课程实验近3年考核平均成绩如图3所示。

(二)项目支持力度稳增

教研室教员利用实验室设备开展教研项目工作,利用超声探伤仪、行走扫描机构先后开展军内科研、技术基础等军队科研项目及院校自主立项项目研究工作。依托实验室平台与资源,开展研究生培养及教改项目研究工作,2021年毕业学员获学院优秀毕业论文奖项。2021年成功申报军民融合产学协作师资培训项目,开展产学研[6]协同创新人才培养课题研究,深入挖掘“云实验室”在课程实践及创新竞赛中的特色作用,提高教员信息化实践教学水平。2020—2022年申报/结题教研项目数分别为4项、6项、7项。教员依托实验室平台,研究改进设计实验设备及系统,分析并提出新的教研设备及资源需求。

(三)创新竞赛成果累积

测控技术实验室自投入使用后,教员依托实验室资源开展第二课堂授课交流、指导学员参加各类各项学科竞赛[7]等创新实践活动,创新实践活动类型拓展,参赛学员人数逐年增加。指导学员参赛并获2021年安徽省机器人大赛——机器人赛道机器视觉搬运赛一等奖;2022年首次指导学员参加测绘类专业竞赛,5组共10名学员参加2022年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛——测绘技能大赛,并获国家级特等奖3项、一等奖2项、安徽省三等奖1项;指导学员参加2022年全国大学生智能汽车竞赛,获安徽省三等奖1项。竞赛成果进一步激发了学员参赛的积极性,创新资源需求同步提升,成果累积效果明显,有力促进了学员综合素质的提高并助力实验室创新发展。

结语

本文结合测控技术实验室建设,探索实践军队院校实验室全周期动态建设,从要素齐全的前端分析、动态更新的建设过程、多维综合的效果反馈三个环节分别探索实践,聚力教员、学员及机关管理人员进行前端需求分析;依托实验室资源,开展实践教学、项目研究及创新实践等活动,积累并更新实验资源;综合实践课程教学、项目研究进程及创新竞赛等多维度效果反馈、评价建设效果并指导改进前端需求,实现全周期动态建设过程闭环,实验室建设效果得到验证。