史料实证素养在高中历史课堂的培养路径

作者: 付娟

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》指出史料实证为历史学科核心素养之一。高中历史教师应重视学生史料实证素养的培养,创新培养路径,彰显学生多元、多维解读、分析、判断、思辨史料的过程,持续深化学科核心素养,以打造高质高效的历史课堂。

一、创设情境,指导学生搜寻史料

教师在培养学生史料实证素养时,一定不能忽视学生对史料的自行搜寻,这是检验学生史料解读与判断能力的重要方式。教师可以根据教学内容,创设多元情境,引领学生抓住知识探究的点,从教材、教辅及课外资料中搜寻相关的史料并进行研读,多维了解所学知识、所探究内容,加深记忆,提升学习效能。

例如,在教学统编版历史必修《中外历史纲要(下)》第8课《欧洲的思想解放运动》时,教学重点是让学生了解文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,理解人文主义发展与资产阶级革命的渊源,以厘清近代西方思想政治理念。整个课程是循序渐进的,需要学生逐层深化思考。对此,教师可以先利用多媒体展示《安东尼·奥索》《大卫》等两幅雕塑作品,指导学生联系美术学科知识,分析两件作品的特点。然后,综合学生回答,教师可以提炼重点“禁锢”“解放”,以此对应欧洲思想解放运动的关键“神权的禁锢”与“人性的解放”。这样一来,学生便抓住了两大重点“宗教改革”与“启蒙运动”。最后,教师可以指导学生以小组为单位,搜寻相关史料,探究欧洲人文主义的发展历程,彰显自身搜集、整理、判断史料的能力。

二、精选史料信息,指导学生解读史料

教师在培养学生史料实证素养时,应重视史料信息的精细化呈现。因此,教师一方面要考虑学生的思维认知特点,选择难度适中的史料,另一方面要明晰教学重难点,选择针对性的史料,这样才能让史料典型、富有探究意义,能指引学生有效解读。

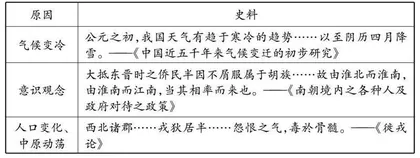

例如,在教学统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第5课《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》时,本节内容的明线是“三国与西晋”“东晋与南朝”“十六国与北朝”政权更迭的过程,暗线是这一时期南方开发和民族交融的史实。三国两晋南北朝是我国古代历史上民族交融的重要时期,有着重要研究意义。因此,教师可以紧扣“民族交融”这一核心,从交融原因、交融过程、交融结果三个方面出发,依次引入相关史料,指导学生解读,以探索中国古代民族交融这一重要史实。比如,在探寻民族交融的原因时,教师可以根据不同的原因,引入相对应的史料,让学生的解读更具针对性。如下:

原因史料气候变冷公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势……以至阴历四月降雪。——《中国近五千年来气候变迁的初步研究》意识观念大抵东晋时之侨民半因不屑服属于胡族……故由淮北而淮南,由淮南而江南,当其相率而来也。——《南朝境内之各种人及政府对待之政策》人口变化、

中原动荡西北诸郡……戎狄居半……怨恨之气,毒於骨髓。——《徙戎论》三、组织讨论活动,指导学生思辨史料

组织学生讨论分析将持续深化学生的史料研读素养。它是让学生在解读的基础上提出自己的观点,基于不同的观点,展开深一轮探索,结合相应史实分析论证,展现自己对历史的独特思考。对此,教师就要基于所教学内容,选取经典史料,指导学生讨论分析,以完成思辨。

例如,在教学统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第6课《从隋唐盛世到五代十国》时,教师在让学生探究隋朝灭亡的原因时,有学生提出了疑问:开通大运河是导致隋朝灭亡的原因之一吗?基于这一思考,教师便可以结合教材“学思之窗”的两首古诗,引入胡曾《咏史诗·汴水》及李敬方《汴河直进船》中有关阐述隋朝大运河的史料,让学生结合史料思辨:大运河的开通与隋朝灭亡是否有关?

四、结语

综上所述,高中历史教师培养学生史料实证素养很有必要,它是推进学生核心素养培育的必要路径。因此,教师要创新培育手段,通过创设情境、精选史料、组织讨论等形式,指导学生搜寻、解读、思辨史料,逐层提升学生的史料实证素养。