基于问题链的高中解三角形复习课教学研究

作者: 李誉

[摘 要] 解三角形是高考的热点,常与其他知识联系紧密,以测试学生的迁移能力. 文章立足问题链相关成果,对高中解三角形复习课展开研究,旨在促进学生认知结构和综合应用能力的发展.

[关键词] 问题链;解三角形;复习课

作者简介:李誉(1998—),重庆师范大学在读硕士研究生,从事数学教育研究工作.

高效的复习课不是教师让学生在课堂上盲目、机械地刷题,而是以优化核心知识内容结构为基点,促进学生迁移能力的提升和认知结构的完善. 复习课不是只关注学生对具体知识的掌握,更应重视学生有意义的复习和网络型知识体系的构建,这要求教师设计符合逻辑、适切学生认知、激发学生思考、体现知识结构等一系列问题.

■ 问题链

问题链教学是我国近年来较为热门的研究领域,也是我国为响应新课程改革而提出的一个教学理念. 蒋安娜、唐恒钧、许元根认为,问题链教学是一种以系列问题为抓手,引导学生探究思考的层进式、沉浸式的逐渐深入的学习展开过程[1]. 从形式上来看,问题链是由多个存在某种关系的问题串联而来的. 问题链教学通过精心设置的、环环相扣的系列问题可以实现相关知识与能力的传授.

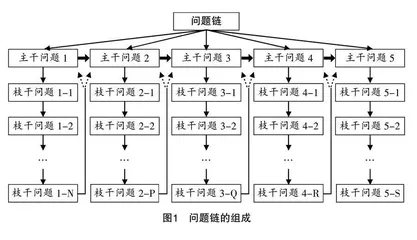

1. 问题链的组成

问题链主要由主干问题和枝干问题串联而成. 主干问题源于教学目标落实的需要,对于学生而言,往往要通过师生、生生互动交流才能得以解决,具有一定的挑战性;而枝干问题是为解决主干问题和引出新主干问题出现的. 图1展示了以5个主干问题为例的问题链大致组成结构.

2. 问题链的设计原则

(1)问题数量的合理性.

?摇?摇问题链教学倡导给学生提供充足的思考空间和自由表达的机会,设置的问题偏多会压缩学生思考和交流的过程,学生的主观能动性无法得到充分发挥,学生收获的就是对知识和技能的机械记忆,故问题链教学要求设置恰当数量的主干问题,一般为4~6个.

(2)密切联系现实.

荷兰著名数学家弗赖登塔尔指出:“数学教育要结合学生的生活经验和数学现实.”若设计的问题过难,则会导致学生不能消化吸收所学知识,甚至会打击学生数学学习信心;若设计的问题太简单,则不能促进学生思维与能力进阶. 因此,要以学生的已有认知水平为依据,设计贴近学生最近发展区的问题.

(3)层次性.

为达到问题链事先制定的高阶目标,问题链中的主干问题必须有层次性,即主干问题的难度不是线性增长,而是跳跃式增长. 当然,这个难度的陡增对于学生而言,是可以接受和理解的.

(4)探究性.

问题链以问题为核心,新问题的生成依靠的是旧问题的研究,这就要求问题具有探究性.

■ 解三角形内容的分析

优质问题链教学从课程标准出发,结合学情和考题分析,设计符合逻辑、适切学生认知、激发学生思考、体现知识结构等一系列问题.

1. 课程标准的要求

课程标准是指导教师教学的纲领性文件,无论是教学设计,还是课堂实施都应以课程标准的要求严格执行,才能确保教学的有效性和合理性. 高中解三角形属于《普通高中数学课程标准(2017年版2020修订)》(下文简称《课标》)“几何与代数”主题中的“平面向量及其应用”的第四部分范畴. 《课标》对解三角形内容的具体要求为借助向量的运算,探索三角形边长与角度的关系,掌握余弦定理、正弦定理以及能用余弦定理、正弦定理解决简单的实际问题.

2. 学习现状

刘林雨通过实践调查,将解三角形内容的学习现状分为五类,分别为学生对正弦定理的理解与应用存在问题、学生对余弦定理的理解与应用存在问题、学生对解三角形的综合应用存在问题、学生对解三角形的实际应用举例存在问题、不同年级存在的问题具有差异性[2]. 造成这些结果主要基于两方面的原因:一方面,部分数学教师未树立正确的数学观和教学观,认为解三角形章节中只需记忆公式即可,忽视了公式推导过程,阻碍了学生认知结构的形成和完善;另一方面,解三角形常与平面几何、基本不等式、函数最值、三角函数、平面向量等知识相结合作为考查内容,而学生在上述知识学习中未能打下坚实的基础,导致迁移能力较弱,不利于问题的成功解决.

3. 考题分析

近五年(2018—2022),全国高考试题中关于解三角形内容的考查总体趋于稳定,主要体现为两个特征:第一,就考题数量而言,每年以解三角形内容为核心考点的试题至少有一道,多数情况下为大题,偶尔为选择题或填空题. 当然在空间几何、解析几何试题的求解过程中解三角形知识也作为解题工具融于其中的某个环节. 第二,试题主要为求边、角、面积的定值或最值. 总体而言,解三角形内容作为高考的一个必考点,题型较为固定,但解决最值问题时需要学生拥有较强的迁移能力和综合应用能力,才能有助于学生启迪思维.

■ 教学设计

复习课问题链设计不是无源之水、无本之木,而应以教学目标为依据,培养学生的数学素养,提升学生的综合能力.

(一)教学目标

教学目标的合理性在很大程度上决定着问题链的合理性和教学效果,基于教学目标的重要性,本文结合《课标》要求、学生学习现状和考题分析,构建了如表1所示的低、中、高三层次教学目标.

下文为根植于教学目标而设计的具体教学流程,涵盖四个环节,旨在通过循序渐进的教学过程,提升教学效果.

(二)教学流程

1. 自我梳理,夯实基础

复习课的起点是回顾解三角形章节中的关键知识内容,终点是通过具体知识内容生成迁移能力和综合应用能力. 对具体知识的回顾是必要的,并且有以下积极意义:一方面,关键能力的培养都要以知识为载体,才能将能力内化于学生脑中;另一方面,回顾熟悉的知识,能增加学生的亲切感,让学生以积极主动的状态融于教学活动中,使学生的主体地位得到充分发挥. 教师既是学生发表知识见解的倾听者,又是学生不当之处的修订者和补充者. 因此,在这一阶段,教师的主要任务是提出一个能让学生自觉回顾解三角形内容的问题,故本文设计了如下基于问题链的解三角形复习课起始问题.

主干问题1:请你谈一谈解三角形章节中的重点学习内容?

就主干问题1而言,几乎每一个学生都能脱口而出:正弦、余弦定理和三角形面积公式. 回答源于学生自身对知识内容进行梳理的结果,同时在学生发表观点和教师引导的过程中,也能促进学生对基础知识的再认识和再反思,从而打牢知识基础. 由于问题链必须满足自然生成的要求,因此主干问题1还能引起一个元认知枝干问题:请你从知识运用范围的视角提出一些关于正弦、余弦定理的问题. 这个枝干问题给学生预留了思考空间,旨在让学生提出新问题,以实现问题链的有序推进.

2. 互动交流,以惑促学

主干问题2(希望学生提出):正弦、余弦定理的适用条件分别是什么?

多数学生能依据主干问题1的元认知枝干问题提出主干问题2,但主干问题2对于学生而言,有较大的挑战性,能激起学生的认知冲突,因为在过去的学习过程中,学生主要从事借助正弦、余弦定理机械解题,缺乏将“知识—问题”归类整理的意识. 为了帮助学生解决主干问题2,教师需要在课前精心设置系列阶梯形枝干问题,这些枝干问题呈现的顺序为复杂到简单、抽象到具体,通过小步子的提示,给学生充分思考与交流提供机会. 以下为针对主干问题2设计的符合学生最近发展区的系列枝干问题,能给师生互动交流搭建平台.

问题2-1:解三角形需要几个已知条件?

问题2-2:从三个角、三条边中任选三个条件组合,其中哪些条件组合能解三角形?

4. 归纳总结,明晰框架

主干问题5:请你谈一谈本节课关于解三角形内容的收获.

设置这个问题的主要目的是帮助学生归纳总结优化认知结构,在问题与知识之间建立正确的对应. 由于学生已有的认知结构和认知风格存在差异,导致不同学生在相同的课堂学习中获得完善程度不同的认知结构. 鉴于此,教师可以采取回顾梳理的方式,促进学生构建如图5所示的认知结构.

本文设计的五个主干问题环环相扣、循序渐进,主干问题1和主干问题2的目的是夯实学生关于解三角形内容的基础,为后续借助解三角形内容求解实际问题和综合性问题做准备. 主干问题3和主干问题4则生动展示了知识的适用条件和运用范围,主干问题5的主要功能是促进学生对学习内容的反思与总结,以实现网状认知结构的形成. 上述问题链体现了基础性、应用性、综合性、创新性,符合《中国高考评价体系》中的“四翼”要求. 同时,基于问题链的教学设计还为教师的专业发展指明了方向,为学生认知结构的完善和综合应用能力的提供提高了可能性.

参考文献:

[1] 蒋安娜,唐恒钧,徐元根. 基于“问题链”的数学深度学习研究[J]. 教学月刊·中学版(教学参考),2018(12):13-17.

[2]刘林雨. 高中生解三角形问题学习现状及对策[D]. 哈尔滨师范大学,2020.