地学大类研究生跨学科创新能力提升研究

作者: 朱军 曹云刚 赖建波 谢亚坤* 胡亚 李维炼

摘 要:随着我国综合国力的提升,对创新型人才的需求日益增大,尤其轨道交通领域的高速发展对地学行业的创新提出更深层次的需求,地学大类创新人才的培养方案需要更加深入的改革与创新。该文分析目前地学大类研究生跨学科培养在专业划分、培养过程、培养责任制度和心理健康等方面的问题,并基于地学大类人才培养的特点,提出地学大类研究生跨学科创新能力提升的具体方案,以期为地学大类研究生培养提供良好范本。

关键词:地学大类;创新能力;跨学科;人才培养;心理健康

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0071-05

Abstract: With the improvement of China's comprehensive national power, the demand for innovative talents is increasing, especially the rapid development of the rail transportation field has put forward a deeper demand for innovation in the geosciences industry, and the cultivation program of innovative talents in geosciences large categories needs more in-depth reform and innovation. This paper analyzes the current problems of interdisciplinary cultivation of geology graduate students in terms of professional division, cultivation process, cultivation responsibility system and psychological health, and proposes a specific plan to improve the interdisciplinary innovation ability of geology graduate students based on the characteristics of geology graduate training, in order to provide a good model for geology graduate training.

Keywords: geology major; innovation capability; interdisciplinarity; talent development; mental health

近年来,随着国家“一带一路”倡议、“交通强国”战略等的提出和实施,我国实现了由交通大国向交通强国的转变。以高铁为代表的轨道交通走出国门,成为亮眼的中国符号。交通强国,地学先行,以测绘为代表的地学大类学科支撑起了轨道交通精细化勘察设计、数字化智能建设和全过程建造管理等工作,推动了轨道交通高质量发展,地学也成为关乎国家与人类安全的重大科学问题的研究重地。且随着时代的进步和科研难度的增加,学科间的交叉融合已成为大势所趋,轨道交通等领域综合性科研问题亟需跨学科创新型人才解决[1]。创新型人才逐渐成为国际竞争与国家发展最关键的战略资源[2]。因此,通过跨学科教育提高地学大类研究生创新能力符合国家人才强国战略,对高质量、个性化、综合化培养造就高素质、高水平、高创新的跨学科复合战略人才有重要意义。

在新时代与新发展的战略背景下,地学已成为关乎国家与人类安全的重大科学问题的研究重地[3]。但目前的地学大类研究生培养方案在专业划分、培养过程、责任制度以及心理健康等方面存在一定的问题,导致地学大类研究生创新意识、创新思维和研究能力不足。面对地学人才培养的挑战,南京大学针对地学专业在大类招生培养中的问题采取措施,与“双一流”建设进行衔接[3];西安石油大学地球科学与工程学院进行培养方法改革,促进研究生自主学习能力和创新能力的提高[4]。西南交通大学地球科学与工程学院(以下简称“学院”)成立于2010年,下设测绘、环境、地质、安全四个地学大类学科。为提高研究生跨学科创新能力,提高人才培养质量,建立地学跨学科创新人才培养基地,学院坚持“四个相统一”,做“四有”好老师,当好“四个引路人”,将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育等各环节,充分发挥多学科、多领域,以及在国际化建设方面的优势,通过中外交流融合、学科交叉培养、学术创新赋能及心理建设疏导等多种教育创新方式,培养地学大类研究生创新实践能力。提升在面对复杂社会问题和重大科学难题解决方面的复合型、综合型地学大类创新人才后备数量,对在实践育人、创新树人、动手能力等多个维度发挥积极功能起到推动作用[5]。

轨道交通领域的高速发展对地学行业的创新提出了更深层次的需求,在新时代背景下,本文从地学大类研究生跨学科培养现状入手,分析当前培养过程中存在的诸多问题,并提出相应的解决方法方案,以提升研究生跨学科创新能力和研究生人才质量,使地学跨学科人才培养模式能够适应新时代对创新人才的需求,满足国家发展的需要。

一 地学大类研究生跨学科培养现存问题

推动地学科学事业的发展需要不断提高学生科研创新能力,针对地学大类领域的科技创新和成果发明离不开学生的创新思维,培养研究生的创新能力是教育综合改革的灵魂和核心,然而对于大多数研究生而言,创新意识、创新思维和研究能力尚且不足,分析归纳其原因有如下四点概述。

(一) 专业划分过细与学科融合度不够

地学大类学生培养方案目前存在专业区分过于细致、多学科交叉融合程度不够的问题,尤其是在如何由点到面,推动不同学科专业导师联合指导研究生,在促进不同专业学生跨学科交叉开展学术研究方面还有很大提升空间。不同学科之间的交叉融合,是现代科学和工程技术发展的显著特征,也是发展新兴工科专业和培养新型工程科技人才的重要途径[6]。不同专业教师对跨学科联合培养经验不足,在潜意识里存在基于固有思维的学科归属意识和身份认同感,对其他学科存在认知了解不够充分的问题,导致不同学科之间出现分割断裂的现象,给地学整体跨学科之间的交叉融合、交流学习造成了部分阻力和障碍。为了进一步优化地学卓越优秀工程人才多学科交叉融合的教育培养模式,推动建立地学大类新兴工科理科专业的发展,同样也要考虑到研究生目前在多学科视野和跨学科创新思维能力、强逻辑思维能力、理论抽象整合能力方面的不足,需要对现在存在的不同地学专业的专业定位之间相互孤立和间隔所导致学生知识面狭隘、学科视野短浅的问题开展教学研讨,寻找科学的解决措施和方案。

(二) 研究生培养过程中管理监督制度不健全

在研究生跨学科创新能力的教育培养过程中,存在学生管理监督制度建设不够健全、对培养环节的考核标准和评价制度不够完善的问题。国内关于地学大类跨学科学生教育培养方案的理论改革正处于实践探索时期,对于不同专业之间新型工程科学技术人才的教育考核标准体系仍然需要更多的经验,对于如何建立更深层次的新兴工科专业教育模式还处于积极向前探索阶段,也同样缺乏一整套系统性、科学性、国际化的研究生教学培养质量评价相关指标体系。由于其评价体系涉及研究范式与知识内部的融合,相比传统学科其情况更加复杂,对交叉学科及学科交叉的研究成果的评价难度更大,且交叉学科的研究周期更长,阶段性成效不明显,传统学科的评价方式不适用于交叉学科培养的评价体系[7]。

因此,在稳定推进地学学科交叉融合的相关计划项目进行的同时,还需要针对跨学科创新能力教学的特点,切实解决如何建立规范化、多元化的严格监督审核机构的问题。在整体教育培养过程中,还存在如何为各个教学项目提供一种稳定且能充分调动教师和学生主观能动性和积极性的监督保障制度的问题。

(三) 研究生培养责任制度建设不充分

“导师是研究生培养的第一责任人”的内涵建设不充分,没有细分压实导师、学位评定分委员会、教授委员会等相关单位的责任。导师肩负将学生培养成高水平、高层次、高能力的创新科研技术人才的崇高使命,是研究生培养制度体系里的首要负责人,其责任和意义重大,直接关系着学生在多学科交流融合技术项目中的学习和培养情况,对帮助学生树立正确的创新思维起着引领作用。在加强对研究生培养责任制度建设的过程中,存在以下问题:导师仍定位在以单一专业为基础的指导和监管体制机制约束下,学位评定分委员会、教授委员会等其他相关的责任单位也无法更好地与导师产生联动和发挥自身的主观能动性,无法对学生的教育培养方案做出更加恰当和积极的信息反馈机制。导师联合学位评定分委员会、教授委员会对在跨学科创新培养过程中的学生能力、思维和素质缺乏更加精准的把握,对推动增强学生的科研创新实践能力方面的力度不足,对如何制定符合和适配学生研究兴趣、学术能力、未来方向和导师研究专长,已有科研项目的个性化、综合化、多样化、国际化培育方案还没有细致的责任归属和管理体制[8]。

(四) 研究生心理健康问题严重

研究生受学业、生活、就业等多重影响,容易产生心理健康问题,但由于学生本身对心理健康问题认知率较低,且缺乏对心理健康服务专业性、有效性的疏导,导致研究生心理健康问题日益突出。学生不仅面对繁重的科研项目和任务、课程学业压力,还作为一个成年人承担着社会生活的沉重负担,对高强度、快节奏的生命进程难以适应,促使学生的心理承受能力不断下降,内心抵御挫折和失败的心理防线城墙逐渐产生裂痕直至倒塌。并且由于大多数学生对心理健康问题的忽视,缺乏足够的时间和精力去面对内心产生的黑洞;再加之心理疾病本身就具有很高的隐蔽性和欺骗性,同时心理健康问题还涉及到个人隐私和个人荣辱感,难以进行恰当合理的阐述。这些种种的原因和其他诱发条件,导致学生心理健康问题广泛存在,严重影响学生跨学科创新能力的培养,其创新思维在多学科交融项目中也会陷入停滞,无法在能力和思想上有所提高。尤其对于博士研究生来说,其心理健康问题更加严重,心理问题导致学术上遭遇挫折,学术上遇到问题和困难进一步加重心理疾病,从而进入一个恶性循环,心理健康问题就会越来越严重。

二 地学大类研究生跨学科创新能力提升方案

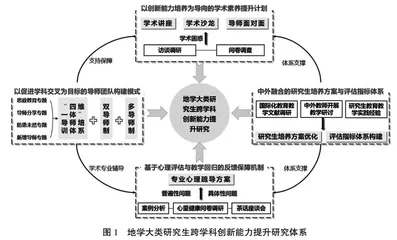

针对上述地学大类研究生创新能力培养过程中出现的问题,学院经过多方探讨积极探索与实践,总结出一套旨在提升新时代地学大类研究生创新能力的培养方案。学院依托开设的测绘、环境、地质、安全四个地学大类专业,以丰富的实践教学经验为基础,跨学科创新能力提升为突破点,聚焦于导师团队构建、学术素养提升计划、研究生培养方案与评估指标和反馈保障机制四方面的优化改革,形成地学大类研究生创新能力提升培养体系,如图1所示。

(一) 建立基于中外融合的研究生培养与评估指标体系

研究生培养与评估指标是保证研究生培养质量的关键,一套合理的培养与评估指标体系能够显著提高人才培养质量。研究生人才的培养需要尊重学生的个体差异,因材施教,根据其个性特点和专业基础差异定制培养方案[9]。随着中国特色社会主义迈入新时代,研究生教育面临由大到强的转变,构建适应新时代要求的研究生培养与评估指标体系成为当务之急[10]。通过调研国内外高校(OSU、C9)研究生学术能力培养方案,组织中外教授开展教学研讨,建立一套科学高效的评价体系。通过对国外优秀大学的调查研究发现,例如美国的部分高等院校建立了更加全面的跨学科研究综合评价指标体系。实行教师跨学科联合聘任制度用以形成定量定性相结合的积极有效的创新学科评价指标体系。通过统计教师的论文发表数量、出版物数量、研究生培养数量和专利数量等具体科研数据作为定量加权评价指标,再结合参考教师的专业技能、研究成果、学术影响力、同行地位和社会服务等能力[11],邀请其他专家和学者进行评委团的综合性理论评价。最后将学生的创新创业知识水平、创造性思维能力、科研创新能力和社会实践能力等多方面跨学科创新能力纳入跨学科创新能力审核委员会评审体系中,结合多个专业、不同团队的评审意见,形成更加全面化、综合化、高效化、国际化的研究所培养与评价指标体系。一方面定量分析学院开展的各项工作的实效,便于自评和他评,另一方面各指标考核的结果有助于学院及时进行工作的改进、调整,优化培养体系,保障研究生培养质量。