基于四川大学金属材料加工工程学科的“互联网+教育”理论探索

作者: 刘文博

摘 要:基于“互联网+”理念进行的“互联网+教育”创新创业人才培养是一种“双创”教育新模式。在国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》政策背景下,开展“双创”教育改革成为高校的重点工作之一。针对目前“互联网+教育”中,教学模式不够完善,师资力量较为薄弱,实践模式过于单一的缺陷,该文提出相应的改革措施和途径,从而发挥金属材料加工工程学科优势,全面提升未来大学生的创新创业能力,为实现“大众创业,万众创新”的伟大目标奠定坚实基础。

关键词:金属材料加工工程学科;“互联网+教育”;创新创业;教学改革;教学模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0026-05

Abstract: Based on the concept of "Internet +", the training of innovative and entrepreneurial talents of "Internet + education" is a new mode of "innovation and entrepreneurship" education. Under the policy background of the Guiding Opinions on Actively Promoting the "Internet Plus" Action issued by The State Council, the education reform of mass "entrepreneurship and innovation" has become one of the key tasks of colleges and universities. In view of the problems of imperfect teaching mode, weak faculty and undiversified practice mode in "Internet + education" situation, this paper proposes corresponding reform measures and approaches, give full play to the advantages of metal materials processing engineering, comprehensively improve the innovation and entrepreneurship ability of future college students. The aim is to lay a solid foundation for the realization of the great goal of "mass entrepreneurship and innovation ".

Keywords: metal material processing engineering discipline; "Internet + Education"; innovation and entrepreneurship; teaching reform; teaching model

随着近年来我国社会经济的发展以及教育理论的不断革新,我国人才培养体系中对于创新创业能力也提出了更高的要求,这意味着高校除了对学生进行基本的专业知识理论教学,还需要针对性地培养学生的创新思维和创业能力,为国家和社会培养具有创新创业能力的高科技复合型人才已经成为新时代国家和社会赋予高校的使命和责任。在2015年,李克强同志基于国际发展需要和国内创新需求在国务院常务会议上首次提出“大众创业,万众创新”的重大战略举措,指出要用“互联网+”为发展中国提供新动能。通过将“互联网+”理念深度融入创新创业能力培养而进行的“互联网+教育”创新创业人才培养也成为了一种“双创”教育的新模式。这种人才培养模式更能适应未来互联网时代的社会人力资源供给侧的需求,能为社会培养更高质量的复合型人才,进而推动社会的持续发展[1-2]。

一 “互联网+教育”创新创业人才培养的必要性

随着社会经济的发展,我国目前已经步入了万物互联的“互联网+”时代。“互联网+”也为传统创业模式带来了新的机遇和挑战。那互联网创业是什么?互联网创业相比传统创业,创业思维、融资与再融资方式,创业团队组织架构都发生了巨大的改变。创业目标更加注重市场而非短期的盈利,创业过程有了更广阔的融资渠道,创业团队更加注重资源整合而各类事务性工作可以外包,进行掌握核心技术的轻资产运营模式,实现传统行业在线化、网络化和数据化。那“互联网+教育”创新创业人才培养模式是什么?在当前万物互联的时代背景下,传统行业与互联网技术的深度融合有利于其从信息来源、创业平台、商业模式等方面进行创新再融合,大大提高创业计划的科学性、可行性和便利性。而“互联网+教育”是指高校在进行创新创业教育时在培养创新意识与创业技能的同时,将教育内容与“互联网+”时代背景进行深入融合,培养具有互联网思维创新创业高科技人才的教育模式。

四川大学是我国“双创”教育改革前沿阵地,最早把创新创业教育作为推动大学生传统教育改革的突破口,在全国高校中率先启动“创新创业教育改革行动计划”,并取得一定成效。然而,在作为制造业重要组成部分的金属材料加工工程学科中,大学生“双创”教育改革的推进效果并不理想。对大学生进行的“双创”教育仍然停留在表面阶段,仅仅是将“双创”教育写入人才培养目标或人才培养纲要中,往往是通过专任教师在专业理论知识教学过程中穿插一些生硬的创业案例来完成教学要求,没有切实制定和进行相关系统的教育措施和教育实践来落实“双创”教育。导致近年来本学科大学生无论在创业比例、创业成功率还是在各类创新创业大赛等方面成绩都不容乐观。

金属材料加工工程(以下简称“本学科”)是研究金属材料外部形状、内部组织结构与性能以及金属材料成型过程控制的一门应用型学科。相比金属材料学更加注重理论,金属材料加工工程更加注重金属材料的生产制造与实际应用。而金属材料是当前社会发展过程中最必不可少的生产资源之一,会直接或间接影响到包括民生、军工、医学和电子等社会的各个领域。因此,强化对本学科学生的“互联网+”创新创业教育将对未来金属材料加工工程学科的科技人才与互联网时代接轨,实现产业转型,以及未来建设现代化工业强国起到积极促进的作用。

对于人才培养而言,目前创新创业能力已成为全球人才竞争的重要高地。“互联网+”创新创业教育不同于传统专业知识教育,更加注重学生的综合素质以及未来发展潜力的培养,注重培养思维更加发散,更具创新意识、创业能力以及更能适应未来万物互联时代背景的复合型人才。在当前时代背景下,对学生开展“互联网+”创新创业教育有助于提升学生对当前社会特点的认识,更有利于提升学生的学习热情,激发学生未来的创业潜力,更有利于为学生建立完善的价值观、择业观和就业观,为学生未来进入社会打下扎实的功底。对于社会发展而言,科学技术是社会和经济发展的第一生产力,而高校是社会科学技术发展的重要动力源泉,高校学生在校期间能接触到更多前沿科技成果,且年轻有朝气,最有可能提出创新思路引导科技成果转化为产业成果[3],在惠民利民的同时创造财富。当前我国的社会经济发展正处于转型升级的关键阶段,对于具有创新意识、锐意开拓进取精神的创新型高科技人才具有庞大的需求,因此,对本学科大学生进行“互联网+”创新创业教育,使其与社会经济发展环境相适应,对我国建设创新驱动型人才强国具有重大意义,这也是走中国特色创新发展道路的必然选择。

如何切实将“互联网+”理念融入本学科人才教育体系中,培养适应未来万物互联时代背景、具有创新思维和创业能力的复合型科技人才,实现协同育人的长远目标,是当前亟待解决的根本问题[4]。

二 “互联网+教育”教学模式存在的不足

(一) “互联网+教育”教学体系不够完善

由于“互联网+”创新创业教育在我国发展时间较短,就现阶段而言,我国“双创”教育发展还不够完善[5]。四川大学是最早重视“双创”教育的学校之一,并在创新创业人才培养方面做了许多工作,但目前还存在创新创业教育教学体系不够完善,课程内容依然偏重专业知识和专业技能,导致“双创”教育内容覆盖广度窄、深度浅,“双创”教学模式关联度不强、系统性不足,未能将大学生“双创”教育有机融入人才培养的全过程,专业教育和“双创”教育的深度融合有待加强等诸多缺陷。“互联网+教育”教学模式不够完善将会制约未来“双创”教育质量的提升,只有构建完整的“双创”教育体系,设计出合理的“双创”教育培养方案,才能更有效地提升学生的学习效率和热情,增强创新创业理念在学生群体的渗透程度。

(二) “互联网+教育”师资力量较为薄弱

伴随“双创”教育不断深化,“双创”教育师资队伍的重要性更加突显。然而目前本学科“双创”指导老师多为学校思政教师兼任,并未接受过严格的“双创”导师培训,对“双创”教育认知不足。而专任教师由于长期从事高校教育,缺乏企业了解,授课偏重理论,对实践经验探索和积累较少,导致人才培养与社会脱节,学生在学校习得的理论知识在未来进入社会后用不上,使学生丧失学习兴趣,不利于“双创”教育的后期开展[6]。“双创”教育师资力量薄弱是大学生无法获得全方位创新创业指导,大学生创新创业教育难以取得成效的主要原因之一。

(三) “互联网+教育”实践模式过于单一

创新创业教育有较强的实践性,这也意味着在进行“双创”教育时除了要求完善的理论知识课程体系,还需要具有完善、科学的“双创”实践平台[7]。四川大学作为首批国家“双创”示范基地,在“双创”实践资源上具有先天优势。但由于本学科与学校“双创”平台联动不足,使得本学科大学生对学校“双创”资源使用存在明显的闭塞性和局限性。此外,对于传统金属材料加工工程专业,大学生能够进行“双创”实践训练的模式目前仅有“互联网+”等少数几个创新创业比赛,实践模式过于单一是本学科大学生“双创”教育效果不够理想的又一主因。如果不能为学生提供完善的创新创业实践途径,将很难培养学生将科研成果与“双创”实践结合的能力,不利于教产研结合和高校人才培养战略目标的实现。

三 “互联网+教育”人才培养的对策

(一) 建立完善的创新创业教育人才培养模式

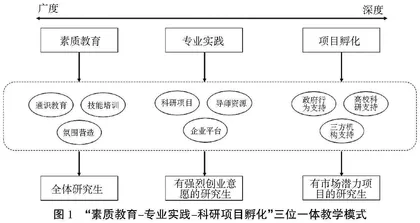

高校要提升“双创”教育教学质量的前提是建立完善的创新创业人才培养模式。要根据学生群体所处的不同阶段,建立分层次、分梯度的分级教育模式,打造覆盖全、深度广、维度多的“双创”素质教育-专业实践-科研项目孵化三位一体的“互联网+教育”教学新模式,如图1所示。

最基本的是面对全体学生进行普及性质的通识性创新创业理论教育,开展如创新创业引论、“互联网+”时代创业导论等深度较浅、广度较宽的“互联网+”创新创业通识教育课程和“双创”技能培训,为学生提供引导性的创新创业教学,提高学生对创新创业能力的认识,着重提高学生创新创业基本素质。通识教育涉及领域较多、范围较广,因此需要学校“双创”教研组对通识课程的内容进行整理筛选,通识课程的内容应与专业理论知识形成匹配的关系,两者能够相互融合,通识教育能成为专业技能教育的基础。此外对于通识课程的选择还需要尽量做到“精简”,即通过选择少量高质量的社科精品课程来满足进行“双创”教育的基础素养要求,减少不同课程对于知识点重复性的涉及,在减少学生学业压力同时提高教学效率。

其次,通过考核、测试或自荐的方式筛选出具有创业潜力、创业愿望或创业性质的学生进行进一步的创业技能教育,鼓励他们参与科研项目或校企合作课题,充分利用项目和导师资源进行系统化的创新训练,并通过邀请优秀企业家导师为学生开展讲座、创业经验分享会等专业化的创业教育,着重对学生进行创业技能的培养,有针对性地强化学生的创新思维和创业能力。通过与企业进行项目合作,建立企业校内合作点以及企业大学生实践中心,将产业实践与人才教育进行深度融合,让学生通过与本学科领域内企业进行合作和产业实践进一步强化创业技能。