协同推进高校课程思政和教学改革的探索与实践

作者: 舒守娟

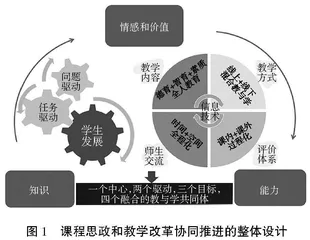

摘 要:在专业课教学中融入课程思政,将价值观引领融入知识传授和能力培养全过程,是高校贯彻落实立德树人根本任务的重要举措。该文对高校本科教学提出将课程思政和教学模式改革协同推进的思想,并以大气科学专业天气学原理课程为例,提出“一个中心,两个驱动,三个目标,四个融合”的线上线下混合式教学模式及其实现知识传授、能力培养、精神引领的具体策略和方法。实践证明,课程思政和教学改革并举,在增强学生对专业的价值认同、社会服务意识、激发学生学习动力等方面,取得较好的教学效果。该文提出的思路和方法,为高校理科专业人才德才兼备培养目标的实现提供建议和参考。

关键词:课程思政;教学改革;线上线下混合式教学;教学设计;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0035-04

Abstract: It is an important measure for colleges and universities to carry out the fundamental task of moral cultivation by integrating curriculum thinking and politics into professional course teaching and integrating values into the whole process of knowledge imparts and ability cultivation. This paper puts forward the idea of promoting curriculum ideology and politics and teaching mode reform together. This study takes the Synoptic Principles course for Atmospheric Science majors as an example, and puts forward the online and offline mixed teaching model of "one center, two drivers, three goals, and four integration", as well as the specific strategies and methods to achieve knowledge transfer, ability cultivation and spiritual guidance. The practice has proved that the curriculum ideology and politics with teaching reform can enhance students' recognition of professional value and social service consciousness, stimulate students' motivation for learning and so on, and achieve good teaching results. The ideas and methods put forward in this paper provide suggestions and references for the realization of the goal of cultivating both morality and talent for science majors in colleges and universities.

Keywords: curriculum ideology and politics; teaching reform; online and offline mixed teaching; teaching design; teaching mode

我国是世界上少数自然灾害发生十分频繁、灾害种类甚多,造成损失十分严重的国家之一。在所有的自然灾害当中,气象灾害是重中之重。如刚刚过去的2021年“7·20郑州特大暴雨”事件,造成河南省三百多人遇难、一千四百多万人受灾及一千一百多亿元人民币的直接经济损失。在新中国成立70周年之际,习近平总书记专门对气象工作做出重要批示,指出“气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”,做好气象工作意义重大,责任重大。这彰显出大气科学是关乎人类生存和发展的重要学科,也显示出当前国家对大气科学人才培养的迫切需求。

目前,国内高校大气科学专业教学上主要采用传统教学方式,长期以来存在两方面的问题:教学重理论轻能力,学生重课内轻课外。教师长期沿袭“以教师教学为中心”的传统教学模式,侧重关注学生对专业理论知识的记忆和理解层面并进行评价;学生重视课堂内教学任务和理论学习,在课堂之外疏于思考实践,师生交流不够,学生综合能力未能得到全面发展。这种教与学的环境,偏离了“以学生发展为中心”的教育理念,造成学生学习兴趣不足、高阶能力不够,对专业价值认识不深从而为国家和社会服务的动力不足等问题,不适应国家对大气科学综合人才培养的需求,亟需教育改革。

大学的根本任务是立德树人,而人才培养质量的提升离不开课堂教学的主渠道。2016年,在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”。之后,课程思政在全国逐渐推广开来。2017年,学者高德毅等[1]在《中国高等教育》期刊上发文,指出育人的实现需要“在价值传播中凝聚知识底蕴,在知识传播中强调价值引领”,较早明确了课程思政应遵循的核心理念。2018年,李凤[2]进一步提出课程思政的基本要求就是遵循人才成长规律和思政教育规律,充分挖掘课程中蕴含的各类思政教育元素,更好服务于立德树人的目标。习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答中指出,“人无德不立,育人的根本在于立德”。这个德既有个人品德,也有社会公德,更有报效祖国和服务人民的大德。德立住了,人才能树起来。高校理工科专业课程教学改革的实践表明,“以学生为中心”教学方式的改革不但进一步为“德育”创造有益的环境,而且在转变传统教学“重理论轻能力”的弊端方面具有优势[3-4]。因此,针对当前高校大气科学人才培养的主要问题,实施专业课程思政和教学改革,是高校提升人才培养质量的必要措施。在以上教育教学和政策导向的背景之下,本文以高校大气科学专业为例,探索和实践了专业课教学中共同实现德育、知识传授、能力培养三目标的思路和方法。

一 深入挖掘专业课程思政核心元素

当代大学生成长在一个开放的国际环境、信息资源丰富、多元文化的背景之中,不当的思政教育和“灌输”或“说教”式的生搬硬套很可能导致他们的抵触或反感情绪[5],而好的思政教育是引导学生“立德”的必要前提。专业课程的思政核心元素,并非是脱离专业知识的学习,而是有机融合进专业课程的教学中。要解决专业教育和思政教育“两张皮”的问题,教师首先应当转变教学理念、对知识传授—价值塑造—能力培养的三目标达成进行思考,深刻挖掘符合专业人才培养和具有课程特色的课程思政融合点;再围绕这些思政融合点,进行显性的教学设计并将其有机融入进专业教学中,使学生在专业知识学习和技能提升的过程中,潜移默化地受到精神引领和正确价值观的影响,为内化为理念和行动种下种子。

以大气科学专业天气学原理课程为例,课程的思政元素涵盖国际前沿、社会热点、科学精神、国家需求、文化自信和价值观等方面。如在天气学发展简史章节中,讲述天气预报改变人类历史的重大事件,讲述当代天气预报对生命安全、生产发展、生活富裕和生态良好的重要性,提升学生专业认同感和对课程的热爱;在介绍气象观测发展时,讲述改革开放以来我国在天气监测方面的长足进步和现状,激发学生的国家认同感和历史使命感;讲述亚洲季风时,介绍浙大校友、国家最高科学技术奖获得者叶笃正先生面对国家需求,推动高原科考,开创高原气象学对世界认识亚洲季风的重要贡献,用老一辈气象学家的家国情怀和科学精神影响同学们等。课程思政在实施中基于隐性或自然呈现原则[6],被凝练成以气象科学人为主题的“那些人,那些事”,以国际上具有一定影响力人物的启迪性和感召性话语为主线的“一句话,一个词”,以及体现专业价值具有震撼力的“一张图,一幅画”等,将其和课程知识点有机联系,并融合在专业课程的教学中。

二 专业课程落实思政教育的基本策略和路线

课程思政并非一门单独的课程,在功能、内容、设计、实施方式和达成目标等方面均与思政课程及一般课程存在差别[7]。因此,不能照搬已经成熟的思政课程或传统的专业课程教学模式与方法。在实践过程中,需根据学科专业特点、专业课程知识及技能要求等,进行系统规划与精心设计,并落实到每一次具体的课堂教学之中。本文结合作者多年来在大气科学领域教学改革与实践的思考,提出大气科学专业课程中落实思政教育的基本策略和路线。

(一) 落实思政教育的基本策略

1 以专业知识模块为主线,穿插隐性的课程思政目标

专业知识是学生最能直接感受到的,也是教师最直接呈现在学生面前的,教师应当首先确保课程结构的完整性和相应知识点的系统性,使得不同知识模块形成一条清晰的主线;其次,正确落实课程思政。实施课程思政的第一步工作是对教学大纲进行修改和优化,这并非颠覆课程大纲,而是为了让立德(引导人、激励人)和树人(塑造人、发展人)的目标共同实现。同时,教师应注重和本课程知识点密切相关的情感和价值观等元素(如上节中所述),将其有机地穿插在专业知识的教学体系中,潜移默化地引领学生建立专业知识服务国家和社会的价值观,引导学生探究专业知识应如何合理有效地应用在国家建设、社会发展、为民服务中。最后,再次梳理思政融合点,将这些具有时代性、前沿性、高阶性的辐射点穿插到“认识和准备”→“学理论”→“用理论”的整个课程体系当中。

2 抓住学生兴趣点,选择和学生有密切联系的思政素材

课程思政目标确立以后,为了更好地实现思政的作用,要恰当选择课程思政素材,设计合适的思政呈现方式,将这些素材和学生进行“联结”,即要让学生见到、听到或感受到这些元素不但是真实存在的,而且和其生活是息息相关的。如在引入科学家精神时,可以选择本领域专属或特有的、近代和当代科学家作为典范;还可引入当代本领域获得诺贝尔奖或国家最高科学技术奖成就的科学家,学生耳熟能详的杰出校友等,这要比只介绍古代重要发明和进展更能触动学生;在隐射社会需求或服务的思政点时,可以选择发生在身边或引起社会关注的重要事件等,这比只介绍历史事件更能让学生感同身受。

3 充分利用现代信息技术,在师生共融共通中增进课程思政的效果

价值塑造不是一蹴而就的,而是一个长期的过程。本课程思政覆盖范围较广,从家国情怀到科学精神,从社会需求到国际视野,从科学思维到高阶能力,承载课程思政的素材内容多变,如行业热点和最新进展、科学家故事、拓展视野的名师讲座及身边气象灾害等。素材形式多样,如文本、音视频、图片和网页等电子资源。思政素材,可以充分利用现代信息技术,以适合的方式(如线上和线下结合等)在课程教学平台中进行分类和呈现,以浸润式方式满足差异化学生学习的需求和创造不受时空限制的师生互动环境。

(二) 落实思政教育的具体路线

课程思政的终极目标是在对学生正确世界观、人生观、价值观引领的基础上,更好地全方位地发展学生。下面以大气科学专业课程为例,提出在以上策略指导下,落实课程思政的具体做法和路线。

1 思政元素的分类、挖掘及承载思政元素素材的选取

尽管不同课程的思政点不尽相同,但其可以属于相同的思政元素大类和服务不同的思政元素小类。首先梳理出本专业中适合各课程的思政元素大类和小类;在此基础上,各课程综合可以形成系统的专业思政体系,实现专业课程思政的全覆盖。

2 思政元素进教学大纲、教学设计、课件和考核方式

形成专业思政体系之后,首先,对专业课程修订教学大纲,在教学大纲中明确课程的知识学习目标和思政育人目标;其次,在相应教学设计中,设计融合思政点的教学内容和教学活动安排,并适当融入到课件中;在课堂教学中,实践上述设计,以合适的方式引入思政案例或素材,对学生的精神或价值层面进行引领;最后,改革考核方式,注重过程学习,加大平时表现的占比,并考量一定的思政成效,如设置开放性问答题、布置团队合作任务等。