与时俱进,面向未来:工程结构设计原理课程教学重构与改革探索

作者: 徐启智

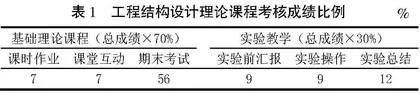

摘 要:工程结构设计原理是土木工程专业重要基础课程,对于培养学生专业能力和科研素养影响重大。随着现代土木工程新技术、新结构和新理念的发展,传统工程结构设计原理既要与时俱进,也应面向未来。该文对传统工程结构设计原理课程的内容进行分析和阐述,结合前沿技术发展提出工程结构设计原理课程的更新模式和探索方向,从课堂内容重构、实验教学和考核体系三个维度对课程进行全面布局。以重大工程实例为契机,将现代土木新材料和新结构引入到课程教学中,向学生传播领先的科研思想。重视实验课程的训练,对实验教学不同阶段变革实践模式和考核方式,提高学生的积极性和主动性,全面培养基础扎实、实践性强、思想敏锐的复合型科技人才。

关键词:工程结构设计原理;课程教学;实验教学;新结构;新材料

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0132-04

Abstract: The principles of engineering structural design, as an important fundamental theoretical course in civil engineering, have a crucial impact on the exercise of students' professional abilities and scientific research literacy. With the development of new technologies, structures, and concepts in the field of modern civil engineering, the course of engineering structural design principles should not only be based on the present contents, but also keep up with the times. This paper presents the analysis and elaborates on the content of traditional engineering structure design principles courses, and proposes an update mode and exploration direction for engineering structure design principles courses based on current technological development. The engineering structure design principles course is newly built from three aspects: class content reconstruction, course experimental teaching, and course assessment system. Taking typical major engineering projects as an opportunity, introducing the new materials and structures from modern civil engineering into traditional curriculum teaching, contributed to develop students with leading scientific research ideas. By emphasize the training of experimental process, changing the teaching mode and assessment system at different stages at prior to-, during-, and post-stageof the experiment, improves the students' enthusiasm and active participation, thereby comprehensively cultivating composite technology talents with solid foundation, strong practicality, and sharp thinking.

Keywords: Principles of Engineering Structural Design; course teaching; experimental teaching; new structures; new materials

近年来,我国社会经济取得了突飞猛进的发展,工程建设规模不断加大,有效化解了钢铁、水泥和能源等传统产业的产能过剩问题,进一步推动了新材料、新技术、新工艺和新理论不断涌现,促进了产业融合升级和工程建造的蓬勃发展[1-2]。建筑产业变革发展和升级换代对从业人员的设计、施工和建造等全产业链创新提出了更为迫切的需求,要求人才链、教育链、产业链和创新链紧密衔接。在新工科背景下,必须解决人才培养与行业需求之间的断层问题,让毕业生不断适应未来产业技术需求,同时推动产业链的不断延伸与扩展。因此,紧密结合当前高新技术和前沿理论发展趋势,与时俱进,面向未来,探索可持续高质量并适应新阶段新体系新理念的工程结构设计原理教学课程和人才培养模式迫在眉睫[3]。

工程结构设计原理是土木工程重要的专业基础课之一,是一门兼具理论性、实验性和经验性的课程,本课程课堂教学以结构力学、材料力学和理论力学三大力学为基础,将混凝土结构、钢结构和砌体结构等基本原理和基本受力构件进行有机结合,形成通用化、综合性强的课程[4]。本课程特点是基本概念多、公式复杂、与实际应用紧密结合、实践性强等,需要具备较强的力学基础和实践能力。该课程基本包含了土木工程中基本受力构件的力学性能研究和计算理论,有助于学生深刻掌握构件设计的内涵和方法,为后续结构设计打下扎实的基础。实验教学是本课程的特色之一,通过实验操作和现场观察,不仅能够加深学生对书本上基本原理、现象描述和参数推导过程的朔源性理解和认识,同时,对土木工程结构中常用构件的破坏模式及受力全过程的分析有更为直观的认识。在使用不同的加载仪器、测量设备和分析软件等过程中,全面锻炼了学生的动手实践能力,培养了学生对土木工程实验的热爱和兴趣,在实践中充分学习并提高解决问题的能力,延伸对本专业的深厚热情和创新精神,逐步总结凝练出特色经验。

随着现阶段新材料、新技术的蓬勃发展,高性能材料的深刻变革引起构件乃至结构的设计理论发生根本的改变,传统的设计理论等可能不再适用于新结构和新技术,如何与时俱进地发展现有的工程结构设计理论框架,扩大学生的知识领域,激发学生的浓厚兴趣,锤炼学生的创新思维,是新工科背景下不断探索工程结构设计理论课程改革需直面解决的问题,具有重要的课程教育研究价值和发展未来新技术的实践意义[5]。因此,本文以面向现在及未来工程结构设计理论发展及其应用需求为导向,探索工程结构设计原理课程教学改革与更新优化,以适应新科技发展和新产业革命的需要。在广泛调研和现有课程教学基础上,拟从钢结构、混凝土结构和组合结构三种现有的典型结构体系出发,结合近年发展的新材料技术,更新已有的课程教学内容,丰富课堂教学知识点,延伸出未来可能存在的前瞻性研究;充分发挥实验教学的直观感受及其对课堂知识有益补充的功能,挖掘最新工程案例的引领作用,启迪学生的创新思维;积极发展已有的数值技术,突破课堂学习时间的有限性,培养不断学习、终身学习的能力。同时,构建不同维度的学生能力考核机制,充分调动学生积极参与、广泛参与、深度参与课程学习的全过程[6-7]。

一 工程结构设计原理教学现状分析

传统的工程结构设计原理课程大体上主要按照钢结构、混凝土结构和砌体结构等不同工程材料组成的结构体系进行细分,然后每种结构体系中按照不同构件的受力状态加以区分。钢结构部分主要包括钢结构构件连接与计算、受弯钢构件承载力及稳定计算、轴心受力和拉弯、压弯构件计算等教学内容。而混凝土结构部分主要包含钢筋混凝土梁正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力、混凝土柱承载力计算、裂缝和变形计算等。而砌体构件部分内容相对少一些,主要包括无筋砌体受压构件和局部受压等的计算等。本门课程的特点是基础理论多、基本概念枯燥,学生难以维系持久的兴趣,难以激发学生主动学习的行为。且目前课堂所应用的教学计划与教学内容多基于以前的研究成果加以编撰,相对当前新科技的发展已比较陈旧滞后,不符合新形势下工程结构设计理论课程应对大型复杂结构设计的挑战和人才培养的创新需求[8-9]。

二 工程结构设计原理课程教学的重构与创新

(一) 工程结构设计原理已有课程内容更新与重构

以面向未来工程技术发展的新工科人才所需的核心能力与科研素质为切入点,全方位、系统性构建现代工程结构设计原理课程教学体系。传统的工程结构设计理论课程所涉及的构件多以常用的普通混凝土和普通强度钢材为主。近年来,随着超高层建筑结构和大跨桥梁结构的不断发展,高性能材料得以规模化应用和推广,对于攻克复杂、非常规的工程技术瓶颈问题起到了至关重要的作用。相对于传统的普通混凝土材料和钢材,超高性能混凝土和高强钢等先进工程材料正受到越来越多工程人员的青睐,既能提升已有结构的服役性能,同时对于未来结构性能的升级换代具有重要的引领作用,当前已逐步由节点、接缝等附属部位逐渐转向主梁等主承力构件而广泛应用。在新的课程内容中,应在工程材料课程部分进一步增加超高性能混凝土和高强钢材的材料性能新特点、新技术及其在现代土木工程结构中的应用场景,激发学生对于高性能新材料的兴趣和研发新材料解决实际工程“卡脖子”问题的自信心和自豪感。在课堂教学中,可以南京长江五桥为工程案例,作为诞生于南京的600米双主跨世界上第一座粗骨料超高性能混凝土桥面板-钢组合梁斜拉桥,将该桥梁结构与普通斜拉桥结构进行对比,反映出该结构在突破传统桥梁跨径,实现结构轻量化和高性能的技术优势。接着深入分析结构性能需求如何反向演绎对材料性能的需求,从而创新性提出了这样一种高抗压、高抗裂和高耐久的超高性能混凝土材料。进一步地,为学生对比超高性能混凝土与普通混凝土在材料性能实验设计与测量、材料破坏形态和本构关系曲线的差异,并针对强度、弹模和耐久性等指标在结构中不同应用部位作较为详细的阐述,极大丰富已有课程的混凝土知识的内涵,拓宽学生对工程材料与结构性能之间相互匹配映射关系的认知边界。进一步地,在混凝土梁受弯及受剪、裂缝和变形、混凝土柱受压等计算理论方面,可进一步加入超高性能混凝土构件的计算理论对比。基于前述关于材料性能对比的知识讲解,进一步将其引入混凝土构件的截面分析之中,同时根据欧洲规范、澳大利亚和美国规范中的材料本构关系、受弯、受剪及截面受压承载力计算公式,对比与普通混凝土构件受力计算的差异,让学生充分了解并探讨此类新材料由于材性变化所引起的构件设计方法的差异和影响,从而将高新材料性能与构件设计紧密结合,掌握各类新型构件的承载力计算的一种具有普适性的思想方法,这对今后的深入科学研究大有裨益。

另一方面,除了量大面广的混凝土结构外,钢结构也是土木工程领域广泛应用的一种结构体系。随着制造工艺的不断进步,高强钢材的生产已日趋成熟,高性能钢材开始逐步得以应用。高强钢的名义屈服强度通常在420 MPa以上,因其卓越的强度和变形能力,在当前工程建设中呈现出较为明显的优势:第一,因其强度高,可将构件制作的小而轻薄,可减轻构件及结构自重,从而降低运输和吊装成本;第二,减少焊缝体积,降低残余应力、缩短工期;第三,节约钢材本身用量,从而降低对铁矿、焊材等的消耗,最终降低单位工程量的能源消耗和碳排放,符合国家“双碳”战略;第四,相比于普通钢材,高强钢具有更加良好的抗火、耐腐蚀和耐疲劳性能,用于主梁、缆索等主承力构件可适应高温、潮湿、海洋等恶劣环境条件。当前的钢结构部分课程内容仍多以数十年前传统的普通钢结构知识体系为框架,无法完全反映当前土木工程钢结构发展的新形势和新需求。因此,面向不同层次学习群体需要与时俱进地讲授当前钢结构的发展脉络和前沿理论。在实际课堂教学中,可从传统钢结构所面临的瓶颈问题入手,结合当前国内外著名的钢结构工程实例(如澳大利亚悉尼的Latitude大厦)讲述其运用高强钢材料突破关键技术问题和结构性能优势,从而引入高强钢这一研究对象。在材料性能章节对比高强钢和普通钢材在本构关系上的区别,尤其是屈服点和屈服平台方面的差异。在钢构件承载力计算及稳定性计算方面,引入高强钢的本构关系,分析截面应力-应变分布对构件承载力和稳定性的计算的影响,对比与普通钢材在连接构造、连接受力、承载力和稳定性等方面的性能提升。结合高强钢不同力学特征方面优势,侧重向学生讲解其在工程结构抗火、耐腐蚀、耐疲劳等方面的特色应用,提高学生对新材料提升结构性能方面的敏锐性和洞察力,逐步培养学生从被动接受知识到主动探索科研的创新思维,为面向土木工程未来发展培养基础扎实、勇攀高峰的复合型人才。