“科产教融合”机器人实践课程教学改革探索

作者: 吴文强 萧仲敏 朱大昌 王勇 陈首彦

摘 要:面向智能制造与机器人行业当前及未来人才重大需求,针对智能制造与机器人实践创新型人才培养过程中,面临的价值塑造作用不足、实践创新能力培养不足、体制机制支持度不够等问题,提出“专业交叉、行业交叉”“科教融合、产教融合、专创融合”的科产教融合机器人专业课程实践教学改革实施方案,重构机器人课程设计理念,深度开展科产教融合育人模式与实践基地建设,强化课程实践教学相关的知识、平台、学科和管理支撑,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,培养机器人实践创新型人才和高层次应用型未来领军人才。

关键词:科产教融合;机器人;实践课程;创新型人才;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0015-05

Abstract: Facing the current and future major demand for talents in the intelligent manufacturing and robot industry, in view of the insufficient role of value shaping, the insufficient cultivation of practical innovation ability, the insufficient support of systems and mechanisms and other problems in the training process of practical innovative talents in intelligent manufacturing and robot industry, we put forward the implementation plan of the practical teaching reform of the robotics professional course of "interdisciplinary, interdisciplinary", "integration of science and education, integration of industry and education, and integration of specialized innovation", and reconstruct the design concept of robot curriculum, deepen the construction of science industry education integration education mode and practice base, strengthen the knowledge, platform, discipline and management support related to curriculum practice teaching, promote the organic connection of education chain, talent chain with industrial chain and innovation chain, and cultivate innovative talents in robot practice and high-level application-oriented future leaders.

Keywords: integration of science, industry and education; robot; practice course; innovative talents; teaching reform

作为数字经济时代最具标志性的工具,机器人在促进科技创新、推动产业升级、保障国家安全、守护人民健康等方面发挥越来越重要的作用。机器人智能装备在《中国制造2025》《广东省智能制造发展规划(2015—2025年)》[1]和《广州制造2025战略规划》[2]都被作为重点发展领域之一。据《中国机器人产业发展报告(2022年)》[3]预计,2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元,2017—2022年的年均增长率达14%;2022年中国机器人市场规模将达到174亿美元,五年的年均增长率达到22%,2024年工业机器人市场规模将有望达到230亿美元。巨大的市场容量带来了对智能制造与机器人专业创新型人才更为迫切的需求。

智能制造与机器人作为新工科专业,各大高校加大了建设力度。然而目前多数高校培养的人才类型与行业各单位的用人需求匹配度偏低,造成了毕业生就业难的问题[4]。为此,2017年国务院办公厅发布了《关于深化产教融合的若干意见》,意见提出,要切实深化产教融合,逐步提高行业企业参与办学程度,全面推行校企协同育人[5]。产教融合模式已成为高职教育实现高水平可持续发展的重要举措[6],为应用型人才的培养提供了一条有效的途径。

机器人的研发和产业化应用是衡量国家科技创新和高端制造发展水平的重要标志之一[7],多学科知识交叉、多行业技能交叉的特点,造成了机器人实践创新型人才培养困难,人才供应“两张皮”的矛盾日益突出。2022年中国工程教育专业认证协会发布《工程教育认证标准》[8],强调“以学生为中心”“工程教育”“复杂工程问题”和“实践环节”,对高校工科教育提出了更高的要求。

广州大学建设有机器人工程专业和智能制造工程等新工科专业,初衷就是培养“智能制造与机器人”的复合实践创新型人才,为华南乃至全国的智能制造机器人产业输出新鲜血液。本研究则是立足智能制造与机器人专业课程实践能力培养层面,面向智能制造与机器人行业当前及未来人才重大需求,研究提出“专业交叉、行业交叉”“科教融合、产教融合、专创融合”的科产教融合机器人专业课程实践教学改革实施方案,制定学校监督、教师指导、企业协同、学生创新的“责、权、利”主体责任划分与激励机制,建设“全视角”项目驱动式教学案例库,形成“全方位”科产教融合、协同创新课程内容,提炼出多元化、个性化、定制化的实践教学方式,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,培养机器人实践创新型人才和高层次应用型未来领军人才。

一 机器人实践课程教学面临的问题

在《关于深化产教融合的若干意见》和《工程教育认证标准》的指引下,广州大学机器人新专业建立伊始便注重对学生创新实践能力的培养,自2018年起逐步加强对外合作,与智能制造机器人领域多个龙头企业建立协同育人基地,开发机器人实践教学资源,开展学生的协同培养,在取得一定成绩的同时,也暴露了诸多问题。

(一) 思政教育不充分,价值塑造作用不足

智能制造与机器人行业具有工作强度高、任务重、产出周期长等特点,要求从业人员具备坚定的信念和毅力,需具备长期坐冷板凳、十年磨一剑的工匠奉献精神。而传统思政教育融入专业课程教育与科研开发全过程的深度不足,校企政多个环节对研究生的价值塑造作用有待加强。

(二) 科产教融合度不高,实践创新能力培养不足

科产教是分属不同又相互联系的社会系统,科产教融合面临着“产教脱节”“两张皮”等现象,具体表现为培养目标不明确、教学实践环节不够充分深入、双师型导师数量匮乏等,导致科产教融合模式不成熟,培养学生发现问题、解决“卡脖子”技术难题的能力有待提升。本项目长期和智能制造与机器人企业深入合作,提炼企业工程项目与创新型人才需求,构建项目驱动式实践教学资源与多方全方位参与的实践教学内容与模式,致力于卓越工程师实践创新型人才的培养。

(三) 体制机制对高层次专业人才培养的支持度不够

针对智能制造与机器人领域高层次人才的培养,现行的培养机制亟待完善,主要体现在以下方面:知识支撑,当前知识更新速度前所未有,亟待建立快速有效的更新机制,打破壁垒,实现知识传授与技能培养的有机结合;平台支撑,校企联合培养平台所需的实验条件、师资等落实不到位,作用发挥有限;学科支撑,工程问题涉及多个学科,制约交叉学科学生的培养;管理支撑,全周期教学质量管理监督机制不完善,与高质量人才培养的要求脱节。

二 改革方案与举措

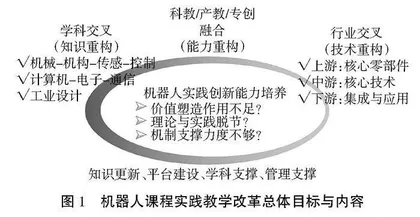

机器人课程是机器人专业、智能制造专业和机械专业开设的实践性较强的课程,强调多学科交叉,涉及多项行业技术点。本研究则是以《关于深化产教融合的若干意见》和《工程教育认证标准》为指导,针对价值塑造作用不足、科产教融合机制不清晰、体制支持力度不高等问题,着力构建“学科交叉、行业交叉”双交叉,“产教融合、科教融合、专创融合”三融合的机器人课程设计理念,依托省级实践教学基地,科产教融合,建设“全视角”项目驱动式教学案例库,充分将实际工程应用实例和团队的科研开发项目引入教学活动,着重培养学生解决复杂工程问题的能力,总体改革目标与内容如图1所示。

(一) 重构机器人课程设计理念,加强课程思政建设,解决价值塑造作用不足的问题

以机器人实践创新能力培养为目标,以现有实践教学价值塑造作用不足、理论与实践脱节、机制支撑力度不够等问题为导向,对机器人实践课程的知识能力、技能能力、综合能力重新定义,融入思政元素,重构实践教学内容与模式。①重新梳理相关学科知识点、机器人各行业核心技术及各类科研开发创新类项目,明确机器人实践课程的思政目标;②充分利用校企协同育人平台,科教融合、产教融合、专创融合,将企业优势技术和科研成果融入专业课程实践教学与创新实践;③融入“中国制造2025”“中国智造”“基建狂魔”“新中国第一”“新四大发明”“大国工匠纪录片”等思政元素,构建案例教学资源,出版教材;④加强建设社会实践一流课程,并将思政元素充分融入工业机器人应用技术、机器人技术、先进制造技术、机器人控制技术、计算智能与路径规划等专业课程中,激励学生勇攀科技高峰,激发爱国情怀和民族使命感。

“学科交叉、行业交叉”,理实结合,理论方面融入机械、机构、传感、控制、计算机、电子和工业设计等多学科核心知识点,实践方面则面向机器人上游行业(核心零部件)、中游行业(核心技术)、下游行业(集成与应用)等多行业,提炼核心共性技术,依托省级实践教学基地,校企各方开展深入的产学研合作,贯彻“产教融合、科教融合、专创融合”三融合的课程设计理念,明确机器人课程认知能力、技术技能和综合能力的要求,充分融入思政元素,重构实践教学内容体系,同时打造一支“双师型”课程教学团队,在课程建设过程中贯彻项目驱动教学理念,构建“认知-技能-实践”能力培养体系,充分将实际工程应用实例和团队的科研开发项目引入教学活动,着重培养学生解决复杂工程问题的能力,如图2所示。

在明确课程教学知识与思政目标的基础上,对课程大纲进行修订,增加思政教育目标要求,深挖教学内容,探寻专业知识与思政教育的结合点,设计思政教学案例,完善教学课件,创新教学方法,设计思政教育的典型教学环节,丰富教学手段,真正落实润物无声的思政教育目标。

(二) 深度开展科产教融合育人模式与实践基地建设,解决理论与实践脱节问题

以产业实践基地为支撑,行业交叉、学科交叉,通过校企共建方式建立工程实践创新平台、实践教学中心、联合实验室等,将科产教融合育人模式贯穿机器人课程实践教学的全过程。首先,围绕机器人领域科学问题与技术难题,综合考虑前沿性、应用性、创新性和可行性等,从工程问题中凝练实践教学内容;其次,构建校企双导师创新培养模式,依托项目攻关团队,强化系统科研训练,着力提升创新思维能力;最后,深入工程一线实习实践,提升实践育人成效。

1 加强实践教学基地建设

在与广铁集团、广州数控、广东智能制造研究所、广州巨轮、广州伯乐、广东利元亨、广州圣益龙和佛山海天等10余家智能制造与机器人研发、生产、应用的企事业单位联合建立的产学研合作关系的基础上,搜集整理科研成果与企业优势技术项目,创新“科教融合”“产教融合”实践教学资源,以产业实践基地为支撑,通过校企共建方式建立工程实践创新平台、实践教学中心等,采取“企业入校、师生入企”的双向互动机制,促进校企双方优势互补、资源共享、深度融合。一方面,激发学生主观能动性,强化发现问题能力、创新意识与团队协作能力;另一方面,通过创新平台,加强科研合作与成果转化,反哺企业技术革新,促进科技进步与产业升级,互惠共赢。