科教工融合的专业课教学模式探究

作者: 刘城 闫清东 魏巍 荆崇波

摘 要:随着我国新工科教育的实施与进一步深化,传统的专业课教学模式已不能适应新形势下人才培养要求。该文结合作者一线教学科研与实践经验,进行科研、教学、工程融合的专业课教学理念及实践的探讨。在专业课讲授中,融入科研前沿热点及工程实践过程,可激发学生学习兴趣,发展学生潜力,同时进一步深化学生对专业知识的理解,培养学生实践、动手及创新能力,在教学中取得较好的效果。

关键词:科教工融合;专业课;液力传动;人才培养;实践经验

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0109-04

Abstract: With the further development and implementation of the new engineering education, traditional teaching modes of major core courses cannot satisfy the need of personnel fostering. Based on the teaching and practical experiences, the authors probe into the major core courses concept and implementation, which involves science, education and engineering integration(SEEI). In major core courses, hot spots in scientific research and project examples are given to help intrigue students and further explore their potentials. In the meanwhile, it can deepen their understanding of professional knowledge, and cultivate students' ability of practice, operation and innovation, which has achieved good results in teaching.

Keywords: SEEI; major core courses; hydraulic transmission; talent cultivation; practical experience

为适应并引领新型产业和新经济发展,我国2010年开始实施“卓越工程师计划”,主动布局工程科技人才的培养,开辟新型工程学科,回归工程实践[1-3]。随后我国于2016年加入国际工程联盟“华盛顿协议”,并在国内启动了以新工科建设为主的新时代中国高等工程教育,以期促进学科交叉融合、理工结合,培养能够顺应新时代发展的工程人才,主动应对新一轮科技革命和产业变革带来的挑战。

一直以来,我国大部分课程教学均沿袭以教师为中心的单向知识灌输的传统教学模式。这种模式以教师课堂讲解为主,从而保障教学内容的整体性、连贯性、系统性和指导性,但是这种模式相对封闭,教学活动的重点是专业知识或技能的传授,这种教学模式信息传递单向、学生被动接受知识,难以做到以学生为中心进行教学创新设计或个性化设计[4]。在这种教学模式下,学生都习惯于照本宣科、亦步亦趋地完成任务,缺乏独立思考过程及动手动脑的机会,因此,在培养创新能力和科学研究素质方面有较大不足[5]。由于缺少与科研的结合,使得教学内容无法与专业前沿热点紧密结合,教学素材更新较慢,而由于教学与工程实践的脱节,使得所教知识相对空洞不易于“落地”,学生的实践创新能力难以得到有效提高。

在新时代对人才培养提出提高实践创新能力的要求下,专业基础课教学模式及方法应适应工程学科复合型人才培养的需要,一线教师也应“以本为本”、回归教学本位,将自身在科学研究、工程实践活动中的心得体会或经验经历浓缩到教学活动中,促进学生创新精神、实践能力的提高。笔者以车辆工程流体传动基础专业基础课授课为例,探究如何在本科专业课程教学中实现科研、教学、工程的融合与相互促进模式,提高人才培养水平和效果。

一 科教工融合,重视工程教育

目前国内高校普遍存在着重科研轻教育/工程的问题,从教师的评聘、晋升,学校的相关奖惩制度等均向科研倾斜,导致教师往往在科研上投入较多精力,使得科研、教育、工程三者发展不平衡。事实上,科研、教学与工程三者的发展是相互依存、互相促进的,科研内容源自于工程,教学经验的不断积累可提高科研水平,而科研又可有力支撑教学内容的扩展。教学与科研是高校的主要职能,支撑着高校的可持续发展,科研与教学如果能够融合,则可实现事半功倍的效果。而对于理工科院校来说,工程能力是知识转化为生产力的有力工具和必要条件,也是人才培养的主要目标之一。

(一) 工程教育是知识落地的有力工具

一般来讲,理工科院校的科研主要针对自然科学的普遍规律和运行机理进行,钱学森对自然科学与工程技术的定义及相关关系进行过深入的研究,他认为“自然科学的研究对象并不是大自然的整体,而是大自然中各个现象抽象化了的、从它的环境中分离出来的东西。所以自然科学的实质是形式化了的、简单化了的自然界”[6]。自然科学追求的是“精确”,自然科学家期望于把问题简化到能够精确解答的程度,从而实现对某些问题或现象的表征及预测。而工程技术针对的对象往往很复杂,很难得到一个精确的模型或者解答。因此,对于工程技术而言,其更着重于解决复杂的系统问题,需要得到复杂问题的近似解,自然科学中那些精确的简单模型可能过于简化而不适用。因此,钱学森认为,“有科学基础的工程理论既不是自然科学的本身,也不是工程技术本身,它是介乎自然科学与工程技术之间,是两个不同部门的人们生活经验的总和,有组织的总和,是化合物,不是混合物”[7]。

科研与工程两者是相对独立而又相互紧密联系的概念,在科研中,应用基础型研究即把重点放在如何将科研产出应用于实际物理世界,而工程即是实现知识落地的有力工具。只有利用工程技术将科研成果转化为产品,才能够真正实现“知识是第一生产力”。在新时代技术大变革背景下,各学科交叉融合更广泛而深入,对工程能力的要求则越来越高,使得工程教育愈发重要。

(二) 科研、教学、工程相互融合教学理念

科研、教学、工程三者相互独立、各有侧重,存在着矛盾和对立。教学主要是为了传授知识,对教师自身的学问、口才及道德要求较高;科研是创造知识,注重的是从事人员的创造性思维,对口才等方面的要求相对弱一些;而工程是如何运用知识解决实际问题,注重的是实践能力的培养。从时间和精力来看,教师在某一方面所耗费的时间越多,必然会使其花在其他方面的时间和精力减少。这样一来,也就影响到了教学、科研、工程的提高和深化。

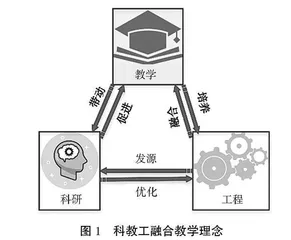

但换一个角度说,科研、教学与工程又是内在统一的,三者之间的矛盾与对立是可调和的,它们都是高校实现可持续发展不可或缺的部分,都是社会实现创新发展的主要力量,因此,三者的总体目标是一致的,没有根本的矛盾。同时,三者还具有相辅相成、互相促进的作用。科教工融合的教学理念即是以教学为中心,“以本为本”,发挥三者间的相互促进及紧密的联系作用,形成一个正向的循环。如图1所示,教学培养相关人才,从而带动科研发展,科研更新教学素材,反过来促进教学;科研源自于工程实践中产生的科学问题,而工程能够借助科研成果进行迭代和优化;教学培养工程能力,工程也需要紧密融合到教学之中,以提高学生的创新实践水平。

教学与科研互相促进,紧密联系,教师在精心准备一门课程时,需要查阅大量相关资料,对这个课程的理论框架、方法、历史会有一个细致而全面的了解,这将促使教师对本课程和专业的问题进行深入思考,从而激发科研灵感。因此,教学可以是科研的强大动力。同时,科研素养较高的教师能够更为深入地把握所教知识,对所教内容的了解也更加透彻,因此,他们在教学过程中更容易做到“深入浅出”,有助于“授”与“学”。理工科院校是新工科和工程教育人才培养的主战场,也是国家科研的主阵地,我国高校很多学科、专业的设置与国外不同,国外本科专业设置大部分以学科为基础,划分颗粒度较大,而我国大部分本科专业划分是直接源自国家、国防重大科技需求。比如笔者所在的装甲车辆工程专业,主要是针对我国装甲车辆领域人才缺乏的现状建立的,专业目标即为国家培养装甲车辆工程领域创新型工程技术及领军领导人才,相应的课程体系也围绕装甲车辆结构、原理、设计、控制和试验等展开,建立以来就具有较强的工程及应用背景。同时,大部分科研项目均是源自于在工程实际中发现的问题,从中提炼出科学问题并进行深入研究,得出的科学规律、技术又反过来应用于工程实际,以解决实际问题、提高工程水平。在新工科建设的大背景下,工程能力的培养更突显其重要的作用,而工程教育是提高从业者工程能力的主要途径。因此,应将工程能力的培养融入到教学过程中,注重学生实践能力、解决现实问题能力的培养。

二 注重实践创新,培养工程能力

相对来说,由于教学的产出相较于科研、工程来说时间周期更长、更不显著,因此,我国高校普遍存在着教学、科研及工程间关系不平衡的现象,同时,三者间的关系因高校的定位、水平而有较大不同。目前,我国高水平的高校往往把重点放在科研上,在科研上的投入占比最高,而低水平的高校则由于科研资源的限制,更加强调教学。工科类院校更加注重学生工程能力的培养,而理科院校则对工程教育重视不够。大部分高水平综合性高校和理工科高校普遍存在着重视科研轻教学和工程的现象,对教师考核、晋级等以项目、论文等为主,如此的人事制度导向下,使得老师倾向于在科研中投入更多精力,使教师缺乏教学方面的投入,主动性较差,教师的这种风气使得整体教学水平退化。而在科研资源相对较少的高校里,往往将教学作为重点考核指标,且重“量”而忽略了“质”,由于教师缺乏科研和实践经验,因此在教学中往往照本宣科,理论性强但创新和实践性不足,难以激发学生兴趣,导致教学效果不佳。同时,工程技术在高校的地位往往没有被充分地体现,教学过程中缺少了工程实践环节,学生动手能力、实践能力普遍不足。这种科研、教学与工程不平衡的现象不利于新时代背景下我国一流高校的建设,同时也制约了我国创新型工程人才的培养。当前国家提出新时代背景下创新型人才培育需求,因此,应当共同重视教学、科研及工程,使三者能够实现良性互动和互补[8]。

(一) 利用科研成果,进一步丰富教学内容

科研是一个发现问题、分析问题并提出解决方案的过程,教师的科研往往会站在本专业或学科的最前端或最底层,发掘新的规律、构建新的模型、提出新的方法,因此,长期在科研一线工作的教师往往在教学过程中很容易就能够将本专业或学科的前端技术或研究成果转化为教学内容,提高学生兴趣,使教学更加生动形象。从这种角度来讲,高质量的教学需要有高水平的科研作为基础,教师除了专业知识的传授,更需要培养学生探索未知世界的兴趣和创新能力[9]。

科研成果可以极大地丰富教学内容,使原本枯燥乏味的专业知识讲授变得更加生动,同时,科研成果往往紧贴国家发展需求和社会发展需要,这些内容的嵌入也将使教学内容更加符合实际,更加满足新时代背景下人才培养需求。在笔者承担的装甲车辆工程专业核心课——流体传动课程的讲授中,即将在科学研究过程中形成的流体力学研究新方法、新理论融入到教学中,极大提高了教学内容的水平、实用性,同时激发了学生兴趣。如随着3D打印技术、计算机技术、计算流体力学和智能优化等的发展,液力元件的设计方法已由传统的一维束流理论转变为三维流动设计,制造过程中也因3D打印技术的介入而极大提高了产品研制周期(图2、图3)。因此,在课堂讲授中,笔者将参与“十二五”基础科研“XX液力元件三维流动设计”项目中的一些最新进展、设计方法与学生们分享、讨论,既激发了学生的学习兴趣,也提高了其认识水平。