立德树人视角下课程设置对大学生德育素养的影响研究

作者: 陈杰 朱红根 张利民

摘 要:人才是第一资源,经济学人才更是推动产业结构优化升级,提升国家整体竞争力,实现经济高质量发展的重要引擎。因而,培养具备较高德育素养的经济学人才是高等教育的重要目标。良好的培养模式是提升经济学人才德育素养的主要推力,其中,课程设置是培养模式的核心组成部分,该文在立德树人视角下,使用问卷调查数据,实证检验课程设置对经济学专业人才的德育素养影响。研究结果表明,课程设置对高校学生德育培养具有显著促进作用,其中课程设置对学生创新能力的影响最大。高校应不断更新优化课程设置,包括增加实践性课程的比重,加强学生综合素质教育以培养创新思维和实践能力,提供多种形式的实践机会等方面提升经济学专业人才的德育素养。

关键词:立德树人;德育素养;课程设置;大学生;结构方程模型

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0177-05

Abstract: Talent is the first resource, and economic talent is an important engine to promote the optimization and upgrading of industrial structure, enhance the overall competitiveness of the country, and achieve high-quality economic development. Therefore, training economic talents with higher moral education is an important goal of higher education. A good training model is the main thrust to improve the moral education of economics talents, among which curriculum is the core component of the training model. This paper empirically tests the influence of curriculum on the moral education of economics professionals by using questionnaire survey data from the perspective of establishing moral integrity in cultivation. The results show that the curriculum has a significant effect on the moral education of college students, and the curriculum has the greatest impact on students' innovation ability. Colleges and universities should constantly update and optimize the curriculum, including increasing the proportion of practical courses, strengthening students' comprehensive quality education to cultivate innovative thinking and practical ability, and providing various forms of practical opportunities to improve the moral education of economic professionals.

Keywords: establishing moral integrity in cultivation; moral education quality; curriculum; college students; structural equation model

我国高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务,实现这一目标,必须树立“以德为先、能力为重”的理念,培养知行合一、德才兼备的高素质人才。立德树人是强化以德育为核心的教育理念。在经济学专业中,德育素养对于培养高素质、社会责任感强的经济学人才更是至关重要。首先,经济学是一门涉及社会利益和公共发展的学科,具有强烈的社会责任感。高素质的经济学人才应当具备较高的德育素养和责任担当,以实现社会价值。其次,良好的德育素养可以提高经济学专业人才的职业道德和社会责任感,避免和影响社会公正。最后,面对复杂多变的市场环境和不断迭代的技术创新,较高道德素养的经济学人才,不仅增强个人综合素质和核心竞争力,更能推动经济发展向着更加可持续和稳健的方向发展,推动社会进步。因而,有必要从立德树人视角下考察经济学人才培养质量,通过培养德育素养高的经济学专业人才,为企业和社会提供更加可靠的人才支持,推动经济发展。

大学育人方式主要通过课程来体现,在专业培养目标、培养模式和模块结构合理的基础上,架构科学合理的课程体系是提高人才德育素养的重要条件。课程设置需要适应经济社会发展变革,既遵守经济发展规律,也体现人才培养目标。在素质教育全面发展的当今社会,思想政治素质是学生综合素质的有机组成部分,高校的专业课程亦需要逐渐树立价值塑造、能力培养和知识传授三位一体的教学目标。经济学作为我国教育事业的重要专业组成部分,既要吸取西方经济学理论精华,又要体现西方经济学理论的中国化新成果,形成有中国特色社会主义经济学理论体系,寻找和发现行之有效的课程设置是高校经管类教学的重要任务,也是高等教育在立德树人背景下提升经济类专业人才德育素养的一种有效的现实尝试。关于高等教育人才质量这一课题,很多学者进行了有益的探索。吴崇恕等认为高等教育的质量标准应是动态的、分层次的。沈爱琴认为人才质量中的“质”是本质、品质、素质、潜质和气质的有机融合。高伟云认为人才质量是融知识、素质与能力为一体的,人才质量观的核心是多样化的。为构建人才培养质量评价指标体系,学者从创新创业、就业质量和项目人才等方面对人才培养质量评价指标体系的优化和完善进行探讨。如钱方兵等运用改良后的层次分析法,构建了包含学校发展、师资队伍、学校保障和利益相关主体满意等评价指标的FAHP-模糊综合评价模型。李昱言等根据全面质量管理理论和CIPP评价模型的理论依据,从背景、投入、过程和结果四个维度,构建了人才培养质量评价指标体系。

本文从立德树人视角出发,充分贯彻落实习近平总书记关于“立德树人”重要论述精神,借鉴兰淇等德育评价的界定方法,从思想道德、社会实践、创新能力和人文素养四个与维度构建德育素养指标,从理论课程、选修课程和实践课程三个方面构建课程设置指标,探究经济学专业课程设置对大学生德育素养的影响及作用机理,通过设计和优化课程设置,探索提升大学生德育素养的有效路径。

一 数据、变量与描述性统计

(一) 数据

本文数据来源于课题组2023年1月针对南京高校经济学专业2019届至2021届高校毕业生的调查,课题组采用多阶段分层随机抽样方法,共搜集有效样本125个。调查内容主要包括搜集被调查者的基本信息,如性别、年龄、专业、生源地和父母学历等;被调查者所在院校的课程设置信息,如专业技能课程、实践课程等;被调查者德育素养信息,如专业证书、创业等。

(二) 变量与描述性统计

1 被解释变量:德育素养

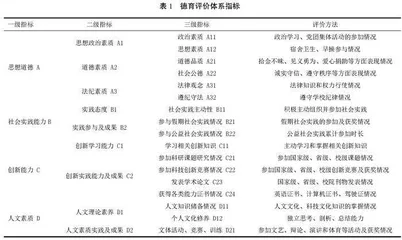

本文所选取的被解释变量是德育素养,从思想道德、社会实践、创新能力和人文素养四个维度构建德育素养这一指标。构建的德育素养评价指标体系见表1。在指标权重计算方面,采取了层次分析法对每个三级指标的重要程度进行分析并赋值。

表2报告了德育素养这一被解释变量的描述性统计结果。第一,德育素养总评情况。从整体的研究样本看,德育素养的平均值为62.24,整体水平较低,即该样本平均的德育素养处于略高于及格的水平。其中,德育素养水平最高值81,最小值为36。此外,思想道德和创新能力的标准差相对较大,体现出明显的个体差异。

2 解释变量:课程设置

课程设置变量包括理论课程、选修课程和实践课程三个方面。问卷收集了毕业生对三类课程的满意度评价,并将对三类课程的评价指标相加得到课程设置总评价指标。具体而言,理论课程的满意度通过“对大学期间的理论课程教学,您的评价为”这一题项进行衡量,将答案由“非常不满意”“不满意”“一般”“满意”“非常满意”分别赋值1~5。其次,选修课程。对选修课程选择原因和作用进行评价,将答案分类分别赋值1~4。再次,实践课程。对实践课程的满意度和作用进行调查,将答案分类分别赋值。关于课程设置中变量的定义以及描述性统计见表3。

3 控制变量

由于大学生家庭个人特征上存在较大差异,因而对这些因素加以控制。本文控制了影响大学生就业质量的家庭个人层面的变量,家庭个人特征方面的变量包括性别、父母亲最高学历、高中受教育地区、所在高中类型以及大学绩点排名。关于控制变量的定义以及描述性统计见表4。

二 实证结果与讨论

(一) 基准模型估计结果

表5报告了课程设置对大学时德育素养的影响。核心解释变量课程设置系数为0.769,且在1%的水平上显著,说明课程设置对高校学生德育培养具有十分显著的促进作用。其可能的原因有以下五点:第一,课程设置能够引导学生形成正确的价值观和人生观。高校的课程设置涵盖了人文、社会科学、自然科学等各个领域,这些课程内容可以让学生接触到不同的思想观念和文化传统,从而帮助其形成自己的价值观和人生观;第二,课程设置能够培养学生的社会责任感和公民意识。高校的课程设置中往往包含了社会实践、志愿服务、公益活动等方面的内容,这些课程可以帮助学生深入了解社会现实和问题,增强其社会责任感和公民意识;第三,课程设置能够促进学生的全面发展。高校的课程设置不仅注重学术知识和专业技能的培养,也注重学生的综合素质和能力的提升。例如,体育、艺术、语言等领域的课程可以让学生在不同方面得到锻炼和发展;第四,课程设置能够提高学生的道德水平。高校的德育教育是课程设置的重要组成部分,通过道德与法治、思想政治理论等课程的学习,可以提高学生的道德水平和法律意识;第五,课程设置能够培养学生的文化素养。高校的人文科学、社会科学等课程可以让学生接触到不同的文化传统和思想观念,从而提高其文化素养和审美能力。

(二) 结构方程模型检验

结构方程模型的设计主要包括两个方面:一是观测变量(即指标)与潜变量(即因子)之间的关系,即建立测量模型、界定潜变量与观测变量之间的关系;二是潜变量之间的关系,即建立结构模型、界定潜变量与潜变量之间的关系。这两部分组成结构方程模型。

潜变量无法直接测量,需要通过观测变量进行测量,结构方程模型中德育素养是结果潜变量,通过4个观测变量说明,分别为思想道德、社会实践、创新能力和人文素养。课程设置为原因潜变量,通过三个观测变量说明,分别是理论基础、选修通识、实习实践。以德育素养和课程设置的子变量之间的联系为基础,自定义因子回归路径并构建结构方程模型:将思想道德、社会实践、创新能力和人文素质作为因子进行分析,探究课程设置的效果对德育素养各部分有何影响。将以上思路绘制成结构方程,设计的模型如图1所示。

通过因子载荷系数进行检验后,对各路径进行回归,此处将每条路径看作一次最小二乘法一元线性回归进行分析,得出结果见表6。由模型回归系数表可以看出,课程设置在对思想道德、社会实践、创新能力和人文素质四个维度的影响均在1%的水平上呈现显著,说明指标对潜变量有很强的解释力,即合理的课程设置可以提高学生的德育素养水平,其中,课程设置对学生创新能力的影响最大,高达0.953。说明合理的课程设置可以提高学生的创新能力,帮助其养成创新思维。

三 结束语

随着人口老龄化和数字经济化的发展,我国需要经济学专业人才具备较高的德育素养,才能适应国际化和时代化的需要。本文借助问卷调查数据实证检验课程设置对德育素养的影响效果与作用机制,以期为深化教育体制改革,健全立德树人落实机制,提供经验证据。研究结果表明,课程设置对高校学生德育培养具有十分显著的促进作用,合理的课程设置可以提高学生的德育素养水平,其中课程设置对学生创新能力的影响最大。