民办高等院校参与上海建设全球科技创新中心的路径研究

作者: 吴过

摘 要:在上海建设全球科技创新中心的背景下,高等院校在科创人才培养、基础科学研究、国际交流合作等方面发挥着重要作用。民办高等院校是我国高等教育事业的重要组成部分,形成一定的规模、层次与办学特色。从我国民办高等院校发展的基本情况出发,梳理上海市历年本科高校毕业生的专业分布情况,并基于与科技创新要素投入与产出相关的数据,描述性研究上海市的科技创新人才分布现状及其潜在的可优化空间,提出民办高等院校设立现代产业学院培养高素质应用型人才及与高新技术企业合作搭建校内小批量生产试验基地的参与路径建议。

关键词:高等教育;民办高校;科创中心;人才培养;现代产业学院

中图分类号:G646 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)17-0062-06

Abstract: In the context of building the global science and technology innovation center in Shanghai, higher education institutions play an important role in various aspects, such as the cultivation of science and innovation talents, fundamental science research, and international exchange and cooperation. The private college sector is an important part of China's higher education system and has formed a certain scale, specific level and distinct characteristics of operation. This study first evaluates the development status of private colleges in China, analyzes the distribution of undergraduate students in the past years, then descriptively explores the current situation in regard to the distribution of science and technology innovation talents in Shanghai and its potential optimization space, based on the data related to the input and output of science and technology innovation factors. Finally it proposes two participating channels for private colleges, including the establishment of modern industrial colleges to cultivate high quality application-oriented talents and the cooperation with high-tech enterprises to build on-campus small production pilot bases.

Keywords: higher education; private colleges; science and technology innovation cent; talents cultivation; modern industrial colleges

随着新一轮科技革命和产业革命加速推进,全球科技创新竞争日趋激烈。在全球范围内,许多国家和地区都在加紧投资和发展科技,以促进经济增长和提高国民生活水平[1]。比如,美国、英国、德国等发达国家已经建成了若干全球科技创新中心,这些国家拥有先进的研发设施和高水平的科研人才,并且在许多新兴产业领域都拥有较好的研发资源储备,如人工智能、生物医药、新材料等。同时,新兴经济体如印度、巴西、南非等也在进一步加强科技创新能力,有望在未来成为全球科技创新的重要参与者。此外,国际科技合作与竞争关系将可能日趋复杂,各国政府和企业也会面临越来越大的压力去提升自身科技竞争力[2]。

科技创新对于国家经济发展有着三方面的重要助推作用。首先,科技创新可以提高生产率和降低成本,通过使用新技术、新工艺、新设备提高生产效率,从而降低生产成本,这样可以帮助企业获得更高的利润,并为消费者提供更优惠的价格。其次,科技创新也可以帮助企业提高产品质量和拓展新市场,新产品和新技术也可以使产品具有更高的性能和更多的功能,满足消费者不断变化的需求,新市场的开发则可以为企业带来新的增长机会。最后,科技创新还可以催生各类科技性初创企业,创造新的就业机会,帮助提高国民就业率,改善整体劳动力素质等。

高等教育在促进科技创新中扮演着重要的角色,通过培养人才、研究和开发、官产学研合作、决策咨询和国际交流合作等途径,为国家经济发展和社会进步做出重要贡献[3]。比如,培养人才方面,高校是培养科研型人才的重要基地,其通过教学和研究塑造学生的科学素养和提升学生的创新能力;研究和开发方面,高校可以通过开展前瞻性基础科学研究和应用技术研究带动科学技术进步和产业升级;官产学研合作方面,高校、研究机构、生产企业和政府部门可以建立官产学研合作关系推动科学技术成果转化;决策咨询方面,高校可以通过开展决策咨询研究或技术咨询顾问等形式支持政府的科技政策和产业政策的制定和实施;国际交流合作方面,为应对各类全球性重大挑战,高校可以与国际大学、科研机构、跨国企业等建立协作关系,共同促进全球科学技术进步。

上海建设具有全球影响力的科技创新中心的基本框架已经形成[4],“十四五”时期将着力实现功能全面升级。上海科技创新中心是我国科技创新的重要平台,作为在集成电路、生物医药、人工智能等关键领域开拓技术创新的重要载体,科技创新中心赋能我国核心产业链和供应链的发展,持续推动着科技进步、技术升级、区域经济高质量发展[5]。未来上海科技创新中心还将进一步关注科技与产业的融合,促进实体经济中的科技创新,推动技术成果转化,通过建立科技和产业共同发展的生态体系来促进科技创新和产业升级。科技创新驱动发展的关键是人才驱动,高等教育在培养科技创新发展需要的人才方面发挥着重要的作用,党的二十大报告也明确对教育、科技、人才“三位一体”进行了统筹部署[6]。一方面,在上海建设全球科技创新中心进程中,与人才的聚集、培养、评价、制度和激励等有关方面的制度安排与政策文件主要围绕尖端领军人才或高层次人才来展开,上海交通大学、复旦大学、同济大学和华东理工大学等“985工程”或“211工程”高校通过集聚或培育高层次人才、设立国家实验室、打造各类基础科学研究中心、承接国家重大科研项目和构建高水平产学研合作平台等方式,有效促进了各类科技创新要素集聚与融合。但另一方面,本土化的技术工人和工程师数量日益不足,而鲜有高校直接以产业应用为导向开展应用型人才培养,根据国外经验,这一类技术人才或工程人才的培养往往需要长时间的产业实践,甚至会采用学徒制[7]。与此同时,由于上海的高昂生活成本及针对基层应用型人才的配套政策不足,可能难以吸引其他城市优秀的技术工人和工程师,潜在的人才结构性失衡问题可能会制约新阶段下创新科技成果转化及新兴产业高地建设。考虑到我国高等教育体制的现实情况,与综合性的公办院校相比,民办院校在前沿科技研发、关键核心技术攻坚等方面寻求突破的难度虽然较大,但在某些细分学科领域具有明显的办学特色,且拥有体制机制灵活的优势,可以面向新兴产业发展需求,改革人才培养模式,为科技创新中心建设输送高素质应用型人才。

文章旨在探究民办高等院校参与上海建设全球科技创新中心的可选路径,具体的结构安排如下:第二节简要介绍我国民办高等院校的基本情况及历年上海市本科院校毕业生情况;第三节针对上海建设全球科技创新中心有关的科技研发投入、科技成果产出、从业人员等情况进行分析,梳理出上海科技创新中心建设所面临的潜在挑战;第四节阐述民办高等院校参与上海建设全球科技创新中心的可选路径。

一 民办高等院校发展现状分析

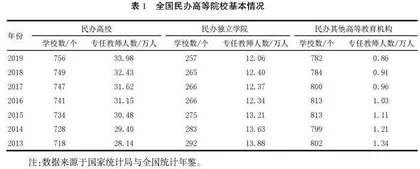

民办高等院校是由非政府机构或个人投资建立和经营的高等教育机构,其经营不直接依赖政府财政性教育经费。我国的民办高校与公办高校一样,都需要经过国家高等教育部门的认证和监管。民办高等院校在我国的发展历史并不长,直到20世纪90年代才开始出现。但是近年来,民办高等院校的发展速度非常快,在我国高等教育系统中扮演着越来越重要的角色。表1展示了我国民办高等教育机构的基本情况,可以看出,民办高校的数量和比例逐年增加,截至2019年民办类高等教育机构数量已达1 795所,约占全国高等教育机构数量的三分之一,且专任教师人数已超过45万人。

民办高校在高等教育系统中扮演着重要角色,为社会培养了大量应用型人才。同时,民办高校也为社会提供了更多的教育选择和就业机会。近些年,政府部门通过不断完善政策与制度文件等保障民办高校的健康发展与办学综合质量的逐步提升。比如,2021年国务院和国务院办公厅陆续发布了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》和《国务院办公厅关于同意调整完善民办教育工作部际联席会议制度的函》等文件,鼓励社会力量兴办教育,促进民办教育健康发展,规范民办教育办学秩序,引导民办学校提高质量与形成特色,满足社会多样化教育需求。再比如,国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部于2021年5月联合发布了《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》,明确要求增强产业转型升级的技术技能人才支持,深化产教融合,加强实训实践基地建设,发挥企业重要办学主体作用等。

近些年,我国民办高等院校快速发展,其优势在于经营机制与管理制度的灵活,面对就业市场可以有灵敏的反应。但部分民办高校依然参考公办高校的发展路线,存在学科同质化、专业同质化等情况,办学趋同化现象明显[8],在专业设置同质化趋势下,民办高校毕业生也面临着较为激烈的就业竞争形势。这种发展模式可能会使民办高校陷入发展陷阱,无法充分发挥民办高等院校的体制优势,走出符合自身定位的特色发展之路。

上海市的民办高校主要集中在本科层次和高等职业教育层次。在本科层次领域,上海市目前有上海杉达学院、上海建桥学院、上海视觉艺术学院和上海兴伟学院等民办本科院校。在高等职业教育层次领域,上海市的民办高职院校相对较多,如上海东海职业技术学院、上海思博职业技术学院、上海民远职业技术学院等,这些高职院校主要培养各类职业技能型人才,这些人才在上海的经济发展中也发挥着重要作用。

高等教育在上海建设全球科技创新中心的进程中发挥着重要的作用。首先,上海的高等教育机构在培养和汇聚高层次人才方面有着重要贡献,上海拥有众多世界一流大学建设高校,如上海交通大学、复旦大学、同济大学等,这些高校培养或汇聚了大量的高层次人才,为上海建设全球科技创新中心提供了强大的人才支持[9]。其次,上海的高等教育机构在科学研究方面也具有很强的实力,在各个领域都有突出的研究成果,如电子信息、生物医学、材料科学等,这些科学研究成果也为上海的科技创新提供了有力的技术支持。上海科技创新中心的基本框架形成后,下一阶段将进一步关注科技与产业融合,尤其是在促进科技成果的产业化和技术转移方面,以期为服务国家与区域科技创新发展和经济发展提供更强力的支撑[10]。

表2展示了2013—2019年上海市普通高等院校本科毕业生的基本情况。可以看出:一方面上海市本科毕业生的专业方向主要以文科大类与工科大类为主,农科与医科占比相对较小,存在一定的“偏科”现象;另一方面,在本科毕业生数量总体保持稳定的情况下,理学与工学专业毕业生的占比则逐年降低,比如2015年的占比为40.16%,2019年的占比则降到了38.09%。考虑上海建设全球科技创新中心的新阶段目标,现有本地高校人才供给结构可能无法有效匹配人才需求。在科技创新牵引经济高质量发展与产业升级转型的大背景下,理工类毕业生能够提供较好的人力资源支持,比如担任科技研究人员、技术研发工程师、技术应用工程师等,助力科技创新发展、新兴产业发展与传统制造业转型。