新工科背景下智能制造工程专业教学探索与实践

作者: 廖晓波 余家欣 钟良 蔡勇 臧红彬 李鹏 王积硕

摘 要:为应对“中国制造 2025”国家战略,顺应新工科背景下高等工程教育改革发展,国家提出建设智能制造新工科专业。智能制造工程专业在强数理基础上,基于机械学科主干知识体系,融入控制、计算机、人工智能等信息学科知识,探索“数字化+网络化+智能化”时代背景下,新技术特色的智能制造理论课程体系;同时,为有利于学生系统掌握交叉学科知识,实践教学体系通过打通专业交叉知识之间的边界,破除知识孤岛,以工程项目为导向构建实践教学内容,探讨适应智能制造工程专业人才培养的实践教学体系。智能制造工程专业教学探索与实践将促进新工科专业知识之间的交叉融合,逐步适应未来制造领域发展的新需要,有效提升高等教育机械工程专业复合型高端人才的培养质量。

关键词:智能制造工程;高等教育;教学体系构建;实践教学模式;培养机制与路径

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)17-0081-05

Abstract: In response to the national strategy of "Made in China 2025" and adapt to the reform and development of higher engineering education under the background of new engineering, the state has proposed the construction of new engineering major in intelligent manufacturing. Under the emphasis on mathematical and mathematical basis, intelligent manufacturing engineering is based on the main knowledge system of mechanical discipline, and integrates the cross-knowledge of control and computer disciplines, and constructs the course system with new technology characteristics under the background of "digitalization + networking + intelligence" era. At the same time, in order to help students to master interdisciplinary knowledge systematically, we break the knowledge island and open the boundary between specialized interdisciplinary knowledge to reform the practical teaching system. We construct the practical teaching content based on the engineering project, and discuss the practical teaching system suitable for the training of intelligent manufacturing engineering professionals. The teaching exploration and practice of intelligent manufacturing engineering major will promote the cross integration of new engineering majors, gradually adapt to the new needs of the future development of manufacturing field, and improve the training quality of compound high-end talents of mechanical engineering major in higher education.

Keywords: intelligent manufacturing engineering; higher education; practical teaching mode; construction of teaching system; cultivation mechanism and approach

为了应对新一轮科技革命和产业变革的战略行动,2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设[1],先后形成了“复旦共识[2]”“天大行动[3]”和“北京指南[4]”,新工科建设在我国高等教育界掀起了一阵新的改革热潮。进入新时代,国家明确提出“制造强国战略”,在逐步推进新型工业化,加快建设制造强国过程中,智能制造是主攻方向。因此,培养厚基础、强能力、高素质的智能制造工程专业人才,对于支撑服务以新技术、新业态、新产业和新模式为特点的新时代经济发展具有重要的现实意义和战略意义。同时,四川省人民政府发布的《中国制造2025四川行动计划》也明确指出四川省智能制造产业将重点围绕汽车、电子、国防军工和食品饮料等领域需求,开发智能制造产线、特种智能生产加工成套设备,以及智能制造系统设计、开发、制造、运行及维护方面的高素质复合型应用人才。再者,中国科技城绵阳也印发了《绵阳市制造业智能化发展行动计划(2018—2020年)》,明确提出推动制造业向数字化、网络化、智能化方向转型升级,全面提升绵阳市制造业智能化水平,加快建设西部先进制造强市,并率先在电子信息、汽车、新材料、化工和食品等基础条件较好的领域开展智能制造转型试点。因此,当前乃至未来很长一段时间,我国对智能制造工程专业人才的需求旺盛且显得极为迫切[5]。

一 智能制造工程专业内涵

智能制造工程专业是一门多学科交叉的新工科专业。本专业以培养面向智能制造,注重多学科交叉融合,突出智能技术应用为特色。学生主要学习机械学科、控制学科、计算机科学和人工智能等专业的基本理论和基础知识,培养具备复合型知识体系[6];智能制造工程专业以机械为基础,融合信息技术,将智能制造系统开发作为主线,为学生提供智能制造工程师的基本训练,培养具备智能制造装备和智能产品的设计制造、工程开发、科学研究及生产管理等方面的能力和素质。西南科技大学智能制造工程专业人才培养目标:培养顺应我国高端装备制造业和新工科发展的需要,立足四川,服务西部,辐射全国;课程知识体系以先进制造技术为核心,以信息技术为主导,以实现电子产品的智能制造为特色,旨在培养具备扎实智能装备设计与运维、智能工厂和智能信息系统管理知识及适应电子信息产业发展的工程实践能力,同时培养具有良好的人文社会科学素养,团队合作精神,较强的创新能力,国际视野和沟通能力,能够在智能制造及其相关领域从事智能产品设计与制造、智能装备故障诊断与运维、智能工厂系统运行及系统集成与管控等方面的应用型工程技术人才。

二 智能制造工程专业课程体系建设

(一) 知识体系和课程结构框架

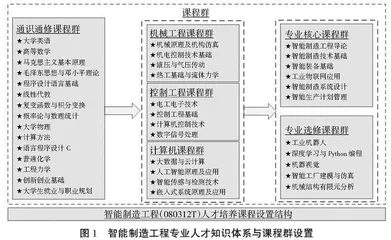

在专业人才培养方案构建过程中基于工程认证的教育理念,广泛开展企业调研,特别关注绵阳的标杆智能制造企业(长虹电器、雅化集团、虹科创新科技)对智能制造人才知识结构和专业能力的需求,确定应用型本科智能制造工程专业的培养方案。根据服务面向和培养目标要求,构建的智能制造工程专业人才知识体系与课程设置如图1所示,智能制造工程专业课程体系设计通识通修、机械工程、控制工程和计算机四大课程群知识。根据专业能力和知识要求,精心遴选专业核心课程群和专业选修课程群。在课程群设置中,注意课程设置之前的先后逻辑关系,突破传统课程知识边界,注重理论与实践教学边界,注重知识树的建立,构建课程群,形成知识闭环[6]。

(二) 智能制造方向课程组织关系

西南科技大学智能制造工程专业将采用“三教融合、自主分流、协同育人”的人才培养方案和“通识模块+专业模块+职业模块”的课程体系。按照“平台+模块”的课程体系构建通识课程平台、“学科+专业”的模式反哺构建专业课程平台、“企业+职业”闭环设置职业方向课程平台和实践教学(集中实践环节)平台。在专业方向课程模块,针对专业、行业或岗位群对应用知识、专业能力、职业素养的要求不同,专门有针对性地设置智能研发、智能服务、智能管理和智能信息四个方向模块。如图2所示,在大三下学期针对学生兴趣进行实施方向分流培养,以适应不同职业方向的培养需求,促进多元化人才能力培养,有效提升就业竞争力。

三 智能制造工程专业实践课程体系构建

(一) 实践项目构建思路

1 完整实践教学体系,构建多层次综合实验项目

如图3所示,通过采购或者自主科研项目仪器的改制,设计典型的实验装置作为实验对象,将智能制造工程专业知识体系在实验平台上进行系统深度集成与融合;从简单到复杂,从单一到综合,打造完整的综合实验教学体系。实验项目设置方面,严格遵照教育部提出的“两性一度”的教育理念,增设综合性、高阶性、创新性,并具有挑战度的实验项目和内容,着力培养学生解决复杂工程问题的能力。

智能制造工程专业由浅入深,层层递进设计实践项目和内容:①基础性实践。该类实践项目的教学目的是以传授和加强智能制造工程专业基础理论知识的理解为主,注重配合理论课程知识循序渐进地教学,增强学生对理论知识的理解。基础性实践项目,旨在培养学生认知、分析智能制造过程中基本问题的能力,提升学生工程素养及基本的实验操作技能。因此,基础性项目的教学模式采用现场演示、学生动手、教师引导的方式开展。②综合性实践。通过综合集成机械、电子、控制和计算机等学科的知识和技术,开设针对具体工程问题的综合实践项目,项目内容注重交叉知识之间衔接和过渡,教学方法采用学生自主组队、团队合作的方式开展,主要在开放性实验、课程设计、毕业实习和课外竞赛等实践环节进行。③创新性实践。以提高创新意识和实战能力为目标,应充分利用教师的科研项目或者企业的横向课题需求,形成创新性实践子课题,鼓励学生以工程实际项目为对象进行探索性、研究性、创造性实验。其教学模式采用学生自行提出课题、教师辅助指导的方式完成,主要在毕业设计、课外竞赛、大学生创新创业实践项目等环节进行。

2 三位一体,打造多场景全方位的实践教学新模式

打造课堂实验教学、课后实验自学、云端共享互学三种实验教学模式。如图4所示,教师可以根据实验指导书在实验室进行课堂实验教学;其次,实验室设计便携式实验教学平台,采取借用的方式免费提供给学生在课后寝室进行自学;同时,将实验装备进行改造,利用现有互联网技术,进行远程控制实验平台的操作,学生登录互联网进行云端共享学习。

3 行业背景,项目驱动,培养学生解决工程问题的能力和素养

设计综合实验,依托行业背景,以启发式工程问题为路线,基于OBE的教学理念,以典型行业中的装备为对象,将行业生产过程中的实际工程问题设计进行层次分解,递进实施,提炼实验内容,引导学生进行思考和设计,逐步让学生具备解决复杂工程问题的能力。实验教学体系将逐步实现典型机械对象的数字化、网络化、智能化的全过程,如图5所示。

(二) 实践课程组织的逻辑关系

课程实践教学是工科类专业实践教学体系中的重要组成部分,对培养学生专业核心能力和动手能力具有重要作用[7]。结合智能制造工程专业人才培养目标要求,建立实践课程结构如图6所示。从图6中可以看出,实践课程体系分为四个层次,基础层、专业层、综合层和创新层。实践课程采用模块化方式融合机器人、人工智能、大数据的知识和技能,不仅使智能制造工程专业课程知识更加坚实,还多方位拓展了知识面,涵盖了机械、电子、控制和智能技术等学科的专业基础知识,体现了“宽厚专业知识”的指导思想。