新兴科技环境下高等教育国际化工作生态系统的构建与发展策略研究

作者: 陈虹 苗红 罗晓梅 王雪纯 王浩桐 张波 曾勇

摘 要:高等教育国际化是一个国家、一个教育系统回应全球化趋势的具体政策或举措。将生态系统运行机制应用到高等教育国际化工作中,有助于从系统视角理解国际化能量的流动,优化高等教育国际化资源配置。该文建立高等教育国际化工作体系基本结构,并基于此构建国际化工作生态系统,阐述其生态学隐喻,对生态系统的结构和功能进行分析,讨论新兴科技环境对国际化工作生态系统的重要作用,提出新兴科技促进高等教育国际化发展的对策。

关键词:生态系统;高等教育国际化;国际化工作体系;新兴科技;国际化能力

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0009-05

Abstract: Internationalization of higher education is a specific policy or measure taken by a country or an education system to respond to the trend of globalization. Introducing the ecology theory and knowledge into the higher education internalization will help to understand the flow of international ability from a system perspective and optimize its resource allocation mode. The working scheme of higher education internationalization is structured. Based on this internationalization working scheme, the higher education international work ecosystem has been constructed. The ecological metaphor is expounded and the system's structure and functions are analyzed. The special role of emerging technological environments on ecosystem are discussed and some countermeasures are suggested.

Keywords: ecosystem theory; higher education internationalization; international working system; emerging technologies; internationalization ability

自1998年《中华人民共和国高等教育法》规定“国家鼓励和支持高等教育事业的国际交流与合作”,将高等教育的国际化发展明确写入制度法规以来,我国高等教育的国际化发展取得了质的飞跃。“十三五”期间,中共中央、国务院先后印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》和《中国教育现代化2035》等文件,将“推进国际交流与合作”作为高等院校重要改革任务之一。这些政策文件是我国政府在高等教育领域做出的重大战略部署,要在全球范围内拓展和配置教育资源,推动高等教育国际化工作不断优化。

一 高等教育国际化工作背景与现状

高等教育国际化与大学职能的强化、优化和国际化密切相关,是建设高水平大学的必由之路。国际教育工作者协会(National Association of Foreign Student Affairs, NAFSA)将高等教育国际化定义为“在保留合理本国教育基础上,把跨国界和跨文化的观点和氛围与高等学校的教学、科研和社会服务等工作相结合,追求与国际上通行的、共同认可的高等教育制度接轨,努力实现人才培养模式国际化、教育与教学质量的国际化、教育管理的国际化、学分及学历文凭的国际化”。高等教育学者简·奈特(Jane Knight)将高等教育定义为“在国家与院校层面,将国际的、跨文化的、全球的维度整合进本地高等教育实践(目的、功能)或本地高等教育实践,影响国际高等教育及相互传递、相互作用的过程中表现出来的适应国际高等教育动态发展的动力集合及效率[1-2]”。

我国高等教育国际化根植于人才培养的根本任务。许多学者在国际化人才的概念、标准,培养政策,培养体系构建以及国际化办学等方面进行了研究。贾文键等[3]分析了国际化人才的9个标准和6个特质。晏萍等[4]提出地方高校在“双一流”建设提供的“平等互通、同台竞技”平台上,构建国际化人才培养体系的统整与融合。伍宸[5]构建了高等教育国际化办学价值取向及绩效评估体系。此外,在国际化能力、国际化战略以及综合评价体系等方面,刘岩等[2]从投入、活动和产出这一层级出发,构建了高等教育国际化能力综合评价指标体系。李敏等[6]学者对研究型大学的国际化战略进行了研究。郭丹[7]分析了现代化进程中高等教育国际化的价值、需求和实践策略。

新冠疫情期间,全球有超过16亿学生无法到校上课,线上课堂、线上会议、视频交流及其背后的云服务、互联网等新兴科技发挥了巨大的作用,且极具创新潜力,逐渐形成的新兴科技环境为教育国际化注入活力。新兴科技环境是指由新兴技术及其在相关领域的应用成果、科技政策、科技影响力等组成的系统,往往承载着较高的附加值和竞争力,革新了国际教育的方式和路径,促进了全球知识流动,促使国际化教育和服务组织重新整合教育资源,优化教学和服务结构。

生态学理论方法在分析认识复杂系统方面具有优势。高等教育国际化的基本要素,跨文化、跨国界、接轨和传递等特征,与生态学中物种、种群、群落及其与周围环境的信息流动与反馈,竞争与淘汰,互利共生等相适应。本文运用生态学理论与方法,以国际化工作体系为基础,研究高等教育国际化生态系统,特别关注全球新冠病毒疫情以来,互联网、大数据、视频交流和人工智能等新兴科技的生态位及其发挥的重要作用,为增强组织的国际化能力,促进“以数字化赋能国际化”的有效落实提供对策与思路。

二 高等教育国际化工作生态系统的构建及其生态学描述

(一) 高等教育国际化工作生态系统的生态学隐喻

高等教育国际化工作顺利运行的基础是建立良好的工作体系。高等教育国际化工作体系是以不同类别的学生、教师、课程、科研、服务和保障等个体为基础的,这些个体可以理解为在一定的教学、科研、管理的教育环境中,实现输入集和目标集之间有向转换的、单个的可操作元素,即生态学中的物种。

生态学中种群的概念是在一定自然区域内同种生物的全部个体集合。高等教育国际化工作体系的种群为不同类别的学生集合、教师集合、课程集合、科学研究集合、组织管理集合及支撑保障集合。根据国际化质量评估(International Quality Review Process, IQRP)体系指标及相关国际化能力评价因素,学生种群的特性反映在本国学生、国际学生、不同年级学生,以及学生海外学习和参加交换项目等;教师种群的特性反映在有海外学历背景的教师、访问学者、外籍教师及教师因公出访等;课程种群的特性反映在双语或全英文授课、国际办学、原版教材和学分互换制度等;科学研究种群的特性反映在国际合作项目、发表国际学术论文、举办国际会议、建立国际实验室或国际科研中心等;组织管理种群的特性反映在国际化理念和战略、培养国际化能力的机制、参加国际事务的方式等;支撑保障种群的特性反映在经费支持与资源分配、评估、服务与设施等。

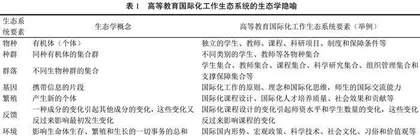

环境即生态系统的非生物要素,主要指自然环境要素,主要包括阳光、降水、温度等气候或物理条件。国际化工作生态系统的非生物要素由两方面组成,一是社会环境、文化环境、国家和地方政策等;二是以互联网、大数据、视频交流和人工智能为代表的新兴科技环境,其生态学隐喻[8-9]见表1。

(二) 高等教育国际化工作生态系统

首先采用一致性原则、协调性原则和易用性原则构建高等教育国际化工作体系,再以此工作体系为基础形成完整的高等教育国际化工作生态系统。一致性原则指工作体系能够体现各方面的国际化能力;协调性原则指各环节之间相协调,避免重复和不必要的差异;易用性原则指工作体系容易理解和操作,能够正确处理各环节之间、以及与外部环境之间的关系。

高等教育国际化工作体系可以理解为生态系统的生物要素部分,环境为非生物要素部分,两者一起形成了高等教育国际化工作生态系统,如图1所示。

图1(a)所示的一个国家、地区或组织所处的社会环境受政策、文化和价值观影响可能大不相同。新兴科技环境基于科学技术发展的基本规律和应对社会问题的底层逻辑,鲜少受区域性或文化环境的限制,是不同组织面对各种不确定性问题解决的确定性方案(图1(b))。

以数字化赋能国际化是当今世界国际教育发展趋势。在新兴科技环境与政策形势、文化习俗、价值观等社会环境相互作用,同时也与国际化工作体系相互作用。可以说,新兴科技环境为提高高等教育国际化能力保驾护航。由于高等教育国际化路径和方式的变革,更多学生、组织获得了接受国际化教育的机会,国际化人才是科研人才竞争的重要一环,复合型、复语型专业人才将助力提升中国科技的国际竞争力。

高等教育国际化工作生态系统一旦形成,会逐渐显示出其独立性和稳定性。这种稳定性一方面体现在物种、种群关系之间有基于同一目标的合作关系,共同负担某一部分生态责任;另一方面体现在系统受到干扰后产生变化的大小和恢复原来功能的能力。2020年以来新冠病毒感染疫情给国际化工作带来了挑战,出国(境)留学、来华留学、合作办学及因公出访、科研合作等受到影响,全球加强多边政策、利用新兴技术创新工作方式,保持了较稳定的国际交流水平。

(三) 高等教育国际化工作生态系统的功能

生态系统通过物质、能量、信息的持续性输入和输出,完成物质生产、能量流动和物质循环和信息传递的功能[10],进行系统的自我反馈和调节,从而维持系统的存在和演化。

1 物质生产

国际化人才是高等教育国际化工作的首要产出。从“培育担当民族复兴大任的时代新人”这个战略任务出发,具有扎实的专业基础与外语水平,具有开放胸怀、国际化视野,了解国际规则,能够面向世界参与全球治理的人才,是高等教育国际化工作生态系统物质生产的核心。此外,新开设的双语课程、新的国际科研合作项目、新签署的合作办学或交流项目协议、新增的合作伙伴,教师国际化背景的丰富、外籍教师类型的扩展,以及在这些过程中优化的管理流程、新制定的管理制度、拓展的国际化资源等等,都是物质生产的一部分。

图2是根据“十三五”期间五所内地同类大学(北京工业大学、北京科技大学、北京交通大学、上海大学和苏州大学)国际化相关数据,经归一化处理后的柱状对比图,从9个方面体现了5所高校的国际化发展数据。

生态系统内不同主体的资源配置能力不同,五所高校充分利用了各自的优势资源。上海大学和苏州大学的国际学生占比分别达到8.8%和7.55%,外籍教师人数分别为149人和136人,全球合作伙伴数分别为210个和222个。两所南方高校在国内政策的支持下,整合自身资源的同时拓展和配置办学资源,国际学生和国际教师两个主体发展突出,相应地增强了种群在生态系统中的生长空间。全球合作伙伴是国际化能力的重要载体,关注世界课题和参与国际性公共事务是寻找核心合作伙伴,拓展全球资源的两个途径。