基于“课程思政+知识图谱”的材料专业高质量课程建设探索与实践

作者: 卢艳丽 王洪强 高峰 叶奇

摘 要:该研究基于国家级一流本科课程、全国工程专业硕士学位研究生教育在线课程建设项目,和西北工业大学“课程思政”示范课程建设项目以及知识图谱,面向材料专业学生,针对航空航天用高性能金属材料课程,教学过程中的课程思政进行探索与实践,有望从基于知识图谱的新形态课程内容建设、思政内容的挖掘、教学模式和考核方式等几方面,为探索“课程思政+知识图谱”在高等学校工科类材料专业课程中的实现途径提供理论参考。

关键词:一流课程;课程思政;知识图谱;材料科学与工程专业;探索与实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0038-04

Abstract: Based on the national first-class undergraduate courses, the national engineering master's degree online course construction project, the "Curriculum Thinking and Politics" demonstration course construction project of Northwestern Polytechnical University and the Knowledge map, this study explores and practices the curriculum thinking and politics in the teaching process of high-performance metal materials for aerospace for students majoring in materials. It is expected to provide theoretical reference for exploring the realization way of "curriculum ideology and politics + knowledge graph" in engineering material courses in colleges and universities from the aspects of new form of curriculum content construction, ideological and political content mining, teaching mode and assessment method.

Keywords: first-class; curriculum ideological and political education; knowledge graph; materials science and engineering; exploration and practice

立德树人是我国高等学校人才培养的根本任务[1]。习近平总书记在2016年12月的全国高校思想政治工作会议上提出,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[2]。为我国高等学校专业人才培养提出了新的指导思想。为全面落实该会议精神,2020年教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》文件[3],明确指出:要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、 课堂教学“主渠道”,让所有高校、所有教师、所有课程都承担好育人责任,守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思政课程同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局。

金属材料及其应用课程是西北工业大学材料学院工程硕士专业必修课,2016年获全国工程专业硕士学位研究生教育在线课程建设项目,2018年在学堂在线平台上线运行,目前选课人数近万人。在新时代“课程思政”和“人工智能”的大背景下,本项目紧密围绕学校办学定位、专业特色及学校研究生培养方案,致力于培养具有扎实基础、创新意识、团队精神、务实作风和开拓能力的材料科学与工程专业高级人才的要求,贯彻落实新时代高等教育立德树人根本任务,具有重要的意义和迫切需求。

一 国内外研究现状

2023年1月12日,全国教育工作会议上,怀进鹏部长明确提出“大力实施国家教育数字化战略行动,推动塑造教育发展新赛道新动能新形态”。人工智能为高等教育赋能成为重要趋势,基于课程思政+AI信息技术,建设高质量材料专业课程势在必行。

美国教育家杜威在《民主主义与教育》中指出,要把学生的道德教育与所有课程结合起来,并发挥家庭教育的作用。杜威反对直接的道德教育,认为这样会削弱德育的效果。美国教育家Jackson P, 在其著作《课堂生活》中提到隐性教育的概念,认为应该运用启发式、体验式教学方式,将教育目的融入到教学实践活动中,通过隐蔽而间接的方式,使学生接受态度、价值、动机等方面的影响。Stephen R教授在研究过程中建议,可以把社会主流的价值观灌输到学生的思想中,强化他们的信仰、阶级意识、文化等。对于学生来说,隐含的教学方式比正式的教学方式更有效,透过课堂教学,让学生能够接受一定的社会关系、规则、价值观等。德国思想家赫尔巴特认为,要借助教学、训练等方法,将德育教育渗透到学校、社会、家庭中,建设“三位一体”的教育体系。这些教育家都认为应该将德育于无形中渗透到课程教学中。

通过对中国知网“金属材料+课程思政”相关的文章的梳理与概括发现,目前,我国关于“金属材料课程思政”的研究开始于2019年,当年关于“金属材料课程思政”论文主题主要集中在“课程建设”“德育目标”,以及“制度建设”等主题[4-6]。2020年至2021年,随着各类理工科学院校“课程思政”建设的进一步发展,相关研究主题进一步丰富,出现了关于“教学路径”以及“教学模式”等主题的课程思政类研究。李新星等[7]在《材料科学与工程专业课程思政教学设计与实践——以“金属材料学”课程为例》中,围绕教育方法与载体途径,探讨了金属材料学与课程思政的结合点。秦芳诚等[8]在《基于课程思政建设的金属材料及热处理课程教学体系改革》中,探讨了课程思政建设的必要性,教学内容和教学的方法手段等,提出将项目式教学与虚拟仿真实验教学平台相结合。马冰洋等[9]在《“工程材料与金属热处理”课程思政的探索与实践》中,探讨了如何寻找课程思政元素的切入点及熟练挖掘课程思政元素。2022 年关于金属材料“课程思政”的研究呈现出持续上升的热度。文章的主题分布也进一步丰富,对金属材料相关课程思政“实践路径”的主题研究增多。在这一年度,也涌现出对新工科背景这一特定环境中金属材料课程建设的研究,王倩倩等[10]在《新工科建设金属材料课程思政教学设计研究》中,以东南大学能源与环境工程学院开设的工程金属材料课程为例,面向非材料科学专业学生,围绕锅炉与汽轮机用钢及事故分析内容,探讨如何将新工科建设与课程思政有机统一。申世广等[11]通过可视化计量分析软件CiteSpace 绘制“课程思政”研究的知识图谱。林子舰等[12]采用知识图谱分析了物理实验中分析对象的亲疏关系,从而揭示相关学科的演进关系。

通过对中国知网金属材料“课程思政”主题分布和学科分布的检索,及金属材料“课程思政”“知识图谱”论文数量和学科分布的研究发现,目前我国关于金属材料“课程思政”建设的研究多集中于“课程建设”和“建设路径”等方面的研究,特别是关于非金属材料专业的课程个案类研究数量较多。而关于金属材料及其应用,尤其是针对航空航天用金属材料课程的“课程思政”建设与研究较少,针对高等工科院校“课程思政+知识图谱”在人才培养中的路径研究更少。

二 研究目标

一是,探明教育数字化背景下,材料专业课程与AI信息技术融合的有效路径。

二是,探明混合式教学模式下,信息技术与课程思政教学的深度融合实践路径。

三 研究内容

(一) 构建基于知识图谱的新形态课程内容体系

通过将学堂在线平台的在线课程、电子教材、培养方案和教学大纲等资源进行结构化关联,对学科知识进行实体和关系等信息的抽取,从而形成认知支架,并对不同标签的数字教育资源进行组织和管理,构建知识图谱。将零散的材料学科知识,根据其知识结构和内在特征形成统一的知识表示,并为学生提供丰富的个性化服务。有助于学生对知识进行更深层次的理解和运用。

(二) 优化教学内容设计,注重知识的交叉与融合,满足个性化学习需求

在构建知识图谱的基础上,优化教学内容设计。线上线下混合式课程区别于其他课程的特征之一,是其具有丰富的教学交互形式。通过教学内容的设计,线上教学的开展为学生的操作交互提供良好的契机,而以知识图谱、AI信息技术、知识的交叉与融合等为代表的软技术在促进学生信息交互、概念交互方面具有巨大的潜力,优化的教学内容设计有利于促进教学交互从低级的操作交互向高级的概念交互转化,培养学生高阶思维,发展学生核心能力。

(三) 强化课程思政建设,打造“课程思政+数字化教学+专业”的教学模式

将课程思政理念融入课程设计,通过对课程思政核心要素与混合式教学要素进行有效融合,借助数字化教学手段,通过“启发+创设问题”、“线上+线下”混合式、“课内+课外”全方位教学,围绕知识传授、价值塑造和能力培养。引入材料科技的故事,材料学发展的故事,材料学家的故事,让学生近距离感受新时代材料精神。通过材料科技发展与课程教学过程中的开放融合典型案例,引导学生开放与共享的新发展理念,激发学生充分利用全方位、高水平、多层次的学习与交流平台,培养学生跨学科、跨技术、跨领域的创新融合能力。

四 研究思路和方法

(一) 课程知识图谱的构建

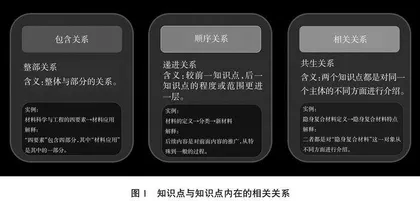

在课程教学大纲的基础上,重新梳理课程包含的知识点,构建知识点之间的相互关联,帮助学生构建知识网络,了解知识点的学习脉络。知识点间的关系总体可分为三大类:包含关系、顺序关系和相关关系。包含关系体现了多个知识点间的较强的逻辑关系;顺序关系体现了知识点与知识点之间的依赖递进关系;相关关系体现了知识点与知识点之间内在相关关系(如图1所示)。AI人工智能将在三大类关系的基础上,根据课程内容以及教学特色进行本课程领域特有的自定义知识关系,并举出课程的相关实例进行辅助解释与理解,并将后续知识关系与知识点进行链接,生成本门课程知识图谱。

(二) 学生个性化学习路径探索

有目的、有计划地建设课程知识图谱、教学视频、教学设计,有针对性地教学,使其更贴近不同专业的应用,进一步提高学生的学习兴趣。线上线下相结合的方式更有利于了解学生的个体差异及真实需求。课前,发布包含不同专业内容的预习任务,并要求学生有选择地进行回答。课堂上,在教学平台上发布课堂任务或问答题,在课堂时间有限的情况下,使所有的学生都能够参与到课堂当中来,提高学生的课堂参与感。课后,在教学平台上布置侧重点各异的课后作业,学生依据自身专业基础和学习特点,选择其中的内容进行思考作答,满足不同学生的个性化学习需求(如图2所示)。

(三) AI技术与课程思政的深度融合

深入探索课程思政对人才培养的重要作用和实现路径,结合利用西北工业大学的国防特色和资源,以及材料学院丰富的科技研究成果,注重人文素养元素的挖掘和培养,将思政教育真正带入课堂之中。尽可能融合多种教学资源,通过分析总结,基于材料背景,借助AI信息技术分析,挖掘课程思政的共性,并将其贯穿到教学的各个环节,真正实现以学生为中心,以及教育与教学的有机统一。通过可视化的展示方式,结合人工智能技术,更加便利地让学生了解和掌握,获得更好的学习效果,推动数字化教育的AI化,进一步提升教学质量。

五 可行性分析

(一) 材料专业课程蕴含丰富的德育资源

金属材料及其应用课程作为材料学院工程硕士专业必修课,蕴含着丰富的育人资源。对培养学生的道德品质、社会适应起到重要的作用。课程在工程实践中的应用,强调实事求是的科学态度,精益求精的工匠精神,还需要持之以恒、坚持不懈的拼搏精神。在制定工艺参数、优化合金组成及性能测试的过程中,还需要在遵循一定的科学原则基础上,根据工程实践进行创新。

(二) 学校和学院为项目研究提供充分的条件保障

西北工业大学材料学科在最新一轮国家“双一流”学科评估中名列材料学科第一方阵前列,学校和学院一直都很重视教育教学工作,将立德树人作为人才培养的第一要务。通过政策、项目等支持,鼓励教师进行教学改革研究,为本项目的顺利实施保驾护航。

(三) 课程团队具有良好的研究基础

课程团队先后获批2门国家级一流课程,1门全国工程专业硕士学位研究生教育在线课程建设项目等,被评为西北工业大学“研究生课程思政教学团队”。该课程已经在学堂在线课程平台运行7期,积累了良好的在线教学资源。课程团队成员结构合理,均为教学科研和管理一线人员,热爱教育教学,具有十多年的金属材料及其应用课程教学及管理经验,主持多项教学研究与改革项目,发表多篇教学研究论文,确保了本项目顺利实施。