面向基础教育未来发展:师范生培养体系重构的逻辑要义与实践探索

作者: 杜若松 韩铁刚

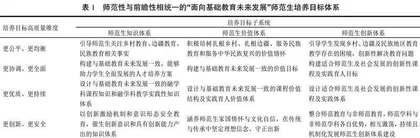

摘 要:师范生培养受就业市场、教育治理、教师专业发展状态、师范专业认证、课程标准变革及科技迅猛发展等多种因素影响,亟待实施“面向基础教育未来发展”的体系重构。重构“面向基础教育未来发展”师范生培养体系的逻辑要义包括,以国家战略需求为使命、以落实立德树人为根本、以课堂教学改革为牵引和以强化实践教学为突破。重构师范生培养体系的实践需要明确办学目标,坚定培养目标的师范性与前瞻性;优化课程体系,加强课程建设的整体性与实践性;突破学科壁垒,引导学科建设的交融性与创新性,从而实现师范生高质量培养目标。

关键词:师范生培养体系;面向基础教育未来发展;师范生高质量培养;从教能力;学科融合

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0047-04

Abstract: The training of normal students is influence of multiple factors, such as the employment market, educational governance, teachers' professional development, teachers' professional certification, curriculum standards reform and the rapid development of science and technology. It is urgent to implement the system reconstruction oriented to the future development of basic education. The logical essence of reconstructing the training system for normal students facing the future development of basic education includes taking the national strategic needs as the mission, implementing moral education as the foundation, classroom teaching reform as the traction, strengthening practical teaching as the breakthrough. The practice of reconstructing the training system of normal students needs to make clear the goal of running a school and strengthen the normal and forward-looking nature of the training goal, optimize the curriculum system and strengthen the integrity and practicality of curriculum construction, break through the discipline barriers and guide the blending and innovation of discipline construction, so as to achieve the goal of high-quality training for normal students.

Keywords: training system for normal students; facing the future development of basic education; high-quality training of normal students; teaching ability; integration of subjects

师范生培养体系变革是持续提升师范院校高质量师资供给和教师专业素养培育能力的基本途径。2019年《中国教育现代化2035》确立了建设高素质专业化创新型教师队伍的发展定位,推动基础教育阶段教师队伍建设经由“学历合格”向“专业素养合格”的跃升。此外,党的十九大报告也指出,加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。为实现上述目标,中共中央、国务院发布了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,为面向未来的师范生培养变革设定了宏伟的日程,到2035年,教师的综合素质、专业水平和创新能力大幅提升。也要注意,我国师范生培养体系变革正面临复杂的形势,这要求坚持以国家战略需求为使命,以落实立德树人为根本,以课堂教学改革为牵引,以强化实践教学为突破,以创新创业教育为动力,实施面向未来基础教育的人才培养工程创新,构建高质量教师培养体系。

一 重构“面向基础教育未来发展”师范生培养体系的必要性

教育是经济社会发展的“果”,也是经济社会发展的“因”[1]。当前阶段,经济社会发展的复杂形势对未来师范生培养体系提出了多重现实要求,迫切需要对现有培养体系进行重构。

第一,就业市场对未来教师教学专业素养提出了高质量培养规格要求。后疫情时代,就业群体倾向追求更稳定的就业岗位,师范专业受到部分家长和学生的青睐,与此同时,基础教育普及和发展程度整体上已达到或超过中高收入国家平均水平,广大群众对教育层次和教育品质整体期望值更高,这对基础教育教师教学专业素养提出了更高要求。

第二,教育治理对未来师资培养结构提出了均衡性布局要求。出生率的波动可能在未来进一步加剧基础教育师资就业竞争局部紧张和部分地区师资短期过剩等问题。同时部分边远、条件艰苦地区具有教育情怀和专业素养的师资却持续存在紧缺现象。如何解决乡村地区,尤其是边远、条件艰苦的乡村地区师资“下得去、留得住、教得好、有发展”等问题仍将是未来教师教育结构建设和系统变革必须面对的严重挑战。

第三,从教能力和职业倦怠对未来教师教育提出了职前职后培养一体化、终身化要求。为了提高初任教师从教能力初始起点,解决部分在职教师职业高原期、倦怠期,以及长期任教导致部分教师的专业发展可能趋于保守和封闭等问题,高师院校倾向于将职前培养与在职教育整合,通过一体化建设解决初任教师实践能力不强、在职教师职业倦怠等问题。职前职后教师教育一体化培养条件成熟为师范生培养体系重构提供了新的契机。

第四,专业认证对未来师范生培养院校提出了专业底线性要求。随着师范专业认证工作的推进,教师教育作为师范院校工作重心的指向性日益清晰,面向未来培养基础教育需要的师范生成为师范院校服务社会的主要职责,而且师范生培养质量将成为师范院校的社会声誉及未来生存的重要影响因素。教师教育要培养未来的教师,以指导学生学习和掌握面向未来的知识和技能,使其能够在未来的竞争中获得优势,成为合格且卓越的社会主义接班人和建设者。

第五,课程标准变革对未来教师教育课程知识体系融通性和跨界性提出了法定要求。核心素养时代的大单元教学,对各学科教师抽取具有理解持久性、应用可迁移性、多学科融通的大概念提出新的要求。如何实现学科知识向学科教学知识的转化,突破学科壁垒,引导师范生从学科知识本位走向学科育人素养本位,已经成为面向基础教育未来发展的师范生培养体系重构亟待解决的问题。正如美国国家教育学院教师教育委员会所观察到的那样,“许多分析人士指出,典型的美国学校的组织与严肃的教与学的需求之间几乎没有关系”[2]。

第六,科技迅猛发展对未来师范生培养范式提出了转型要求。伴随技术不断升级及建设创新型国家对人才培养的新要求,中国对未来教育改革和人才培养的需求均在发生历史性变化,要求学生具有高阶思维及处理复杂问题的创新能力,教育及学习范式的变革要适应信息化、智能化发展对创新型人才培养的挑战,已成为国内教育界共同关注的研究课题。

鉴于一系列社会发展需求和政策导向的变化,以及未来师范院校所面对的现实问题,重构面向基础教育未来发展的师范生培养体系成为我国教师教育实践层面必须面对的现实挑战。

二 重构“面向基础教育未来发展”师范生培养体系的逻辑要义

(一) 以国家战略需求为使命

作为国家教育系统的组成部分,教师教育系统本身在不同历史阶段承载着不同的国家战略职能。国家战略需求也反映社会需求的基本面。当前我国基础教育发展的基本面已经发生根本转变,教师队伍质量高低成为我国持续推进教育实现中国式现代化,加快推进教育高质量发展的关键性因素[3]。2021年教育部办公厅印发《关于做好2021年中西部欠发达地区优秀教师定向培养工作的通知》(以下简称“优师专项”),实施“中西部欠发达地区优秀教师定向培养专项计划”,驱动师范生培养的招生体系重构,以吸引具有文化相似性的优秀学生进入乡村教师队伍[4]。2022年教育部等八部门印发《新时代基础教育强师计划》(以下简称“强师计划”),进一步优化部署师范大学示范、地方师范院校为主体的乡村教师培养支持服务体系,为不同层次师范大学确定了其在教师培养系统中的功能定位。“优师专项”“强师计划”彰示着国家对教师教育结构建设和系统变革的战略需求,即化解中西部欠发达地区师资短缺和专业素养不高的问题。这有助于推进更公平更高质量的教育现代化,从而为建设社会主义现代化强国提供高质量的人才保障,也为各级各类师范生培养单位指明了功能定位和基本作用。

然而,目前在一些地区、师范生培养院校或专业,仍然缺乏高素质的教师教育资源,因而难以满足师范生培养的发展需要。首先,是一流师范大学和一流教师教育学科稀缺,导致优秀师范生培养理论与实践产出不足。其次,无论是一流综合大学还是一流师范大学,其毕业生都存在能否嵌入乡土、扎根乡村,以解决中西部欠发达地区师资短缺的问题。最后,解决农村地区的优质教学资源短缺问题,特别是基础教育教师的教师资源配置存在不平衡等问题,更多依赖普通师范大学。

目前来看,虽然国家政策文件为不同类型师范生培养院校提供了功能定位,但是一流师范大学在哪些方面及以何种方式为普通师范院校进行示范引领,以提升其师范生培养质量?普通师范院校如何把握和落实国家战略对其的功能定位,并进一步发挥其作用?这些问题都有待实践探索。

(二) 以落实立德树人为根本

教师自身的立德树人是师德养成的本质[5]。教育以落实立德树人任务为根本,而师范生有效培养则是保证基础教育阶段立德树人目标达成的前提条件。加强面向未来的师范生师德培育,在培养过程中深入且有效开展课程思政建设,能够坚定教师从教理想信念,激发师范生专业发展的内在诉求,焕发教师投身教育与课程改革的活力,保证未来的教师能够在基础教育阶段更好地承担教育的育人功能。

时下,师范生师德养成教育的突出问题是师范生从教意愿不坚定、立德树人能力准备不足。师范生师德的培育应贯穿于人才培养的各个关节点,更应渗透到课程教学的知识面,将课程育人、管理育人、实践育人、活动育人和环境育人整合起来。进一步来说,首先,要实现从课程设置、教学活动、实训实习和测试评价等方面全方位入手,坚定师范生的理想信念,厚植师范生的家国情怀,提升师范生的政治觉悟,为其教育教学实践提供正确方向指引和思想领航。其次,通过日常管理和实践培育,引导师范生明确其职业身份角色,树立正确的社会伦理观念,确立符合社会主义核心价值观的社会公德。最后,通过活动育人、环境育人等方式,厚积个人学识修养,不断提高个人专业素养,提升个人从教能力。

(三) 以课堂教学改革为牵引

师范生最终要走向课堂教学,这就决定师范生培养体系的变革须适应基础教育的变革与发展需求。我国第八次基础教育课程改革的指导性文件《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出,“师范院校和其他承担基础教育师资培养和培训任务的高等学校和培训机构应根据基础教育课程改革的目标与内容,调整培养目标、专业设置、课程结构,改革教学方法。中小学教师继续教育应以基础教育课程改革为核心内容”。随着课程方案和课程标准的持续修订,基础教育阶段培养目标、专业设置、课程结构和教学方法等均不断修订。