主题互动式新工科研究生教学探索与实践

作者: 贾昭君

摘 要:在生物医学工程院系开设生物材料表界面一类专精课程有利于凸显新工科背景下多学科交叉融合特色,助力培养医疗器械细分领域创新型科技攻关人才。该文以中山大学研究生课程生物材料表界面与功能化为例,在“以学生为中心”教育理念导向下,以“自主创新精神”为引领,以生物材料表界面及表面改性相关原理、技术和应用为切入点,针对交叉学科研究生多元化个体需求及传统“灌输式”授课模式潜在问题进行“主题互动式”教学改革,以实现教与学立体联动,培养学生核心素养和综合能力。

关键词:新工科;生物材料表界面;主题互动式教学;研究生课程改革;创新型人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)21-0134-05

Abstract: The establishment of specialized courses such as those on "Biomaterials Surface and Interface" in the School of Biomedical Engineering helps highlight the unique characteristics of multidisciplinary integration under the background of new engineering and contributes to the cultivation of innovative scientific and technological talents in the subfield of medical devices. This article exemplifies our "theme-based interactive teaching" practice for the postgraduate course "Biomaterials Surface, Interface and Functionalization" in Sun Yat-sen University, which was implemented under the guidance of the "student-centered" educational concept while embracing the "spirit of independent innovation". Principles, techniques and applicationsthat are related to biomaterials surface/interface and surface modification were selected as the entry points of theme-based interactive teaching to meet the diverse individual needs of postgraduates with interdisciplinary background and facilitate classroom interactions that are lacking intraditional "indoctrination-based" teaching. Such innovative educational mode is expected to help realize multidimensional linkages between teaching and learning while cultivating students' core literacy and comprehensive competence.

Keywords: new engineering; biomaterials surface and interface; theme-based interactive teaching; postgraduate curriculum reform; innovative talent cultivation

生物医学工程是一门理、工、医高度交叉融合的综合性边缘学科,旨在运用物理学、生物学、医学、信息学和工程学等多学科理论和方法,面向疾病预防、诊断、治疗和康复,开发先进生物材料、医疗器械/装备、诊断技术等以解决有关临床问题,促进医学进步,服务人类健康[1]。推进高端生物材料及医疗器械自主研发以打破国际市场垄断,保障国民健康安全,是新工科背景下各生物医学工程院系开展学科建设、科学研究和人才培养的核心任务之一[2]。生物材料作为医疗器械研发的物质基础,其进入人体后,首先通过其表界面与宿主发生相互作用,进而引发一系列生物学响应和材料学变化,最终决定器械的安全性、有效性和功能性[3]。为此,通过表面处理、涂层修饰等表面改性手段可有效调控生物材料的表界面行为,提升医疗器械的临床效用及寿命[4]。然而,我国现阶段匮乏此方面关键技术及高层次人才,严重制约了高性能医疗器械自主创新研发。

一 生物医学工程专业开设生物材料表界面与功能化课程必要性

研究生有着独立活跃的思想和相对成熟的知识储备,是学术创造和科技创新的主力军[5]。研究生课程教学是研究生培养的重要环节[6]。为更好地培养新工科创新人才以主动应对医疗器械行业新一轮科技革命与产业变革,有必要在生物医学工程院系开设生物材料系列研究生课程,帮助学生夯实生物材料基础理论,了解领域前沿和行业需求,提升医工融合自主创新能力[5]。当前国内高校相关师资主要集中面向本科生开设内容宽泛的生物材料学基础课程,而缺乏针对研究生认知特点的更为系统深入的课程教学,如鲜有设立生物材料表界面之类专精前沿课程[7],长此以往易导致细分领域科研攻关人才短缺。为此,笔者在中山大学生物医学工程学院开设生物材料表界面及功能化研究生课程,协助培养具有扎实专业知识、广阔学科视野和自主创新意识的新工科复合型人才。

二 生物材料表界面与功能化教学过程中存在的问题和挑战

生物材料表界面与功能化是笔者结合个人研究领域,于2022年起在中山大学新开设的一门生物医学工程专业研究生选修课,共2学分,32学时,在开课之初就吸引了来自我院生物医学材料、生物医学传感和医疗仪器三个学科方向以及附属医院相关方向研究生的积极选课。笔者在教学过程中发现以下问题。

(一) 选课学生个体需求多元化

交叉学科属性决定了各类相关专业(如材料、化学、医学、生物、机械和计算机)本科生跨学科考研或保研进入我院,表现出对授课内容的个性化需求。以生物材料基本性能要求等学科常识为例,非本专业背景学生先前较少接触相关理论需适当科普,但这会造成本专业生源学生重复性学习。又如,不同研究方向学生关注应用领域不同,如骨科植入物、心血管支架、抗肿瘤纳米材料和传感芯片等,难在有限学时内逐一覆盖。

(二) 适合本课程的教材较为稀缺

目前缺乏针对生物材料表界面与功能化的专门教材。当前市面上已有诸如《生物材料:生物学与材料科学的交叉》《生物医学材料学·材料生物学》等一众优秀的生物材料教科书籍,但仅在部分章节对生物材料表界面这一主题进行了泛泛的介绍。国内兄弟院校同题材课程多基于教师研究方向和相关文献自主设计,体系性较差,不利于培养系统思维。

(三) 学生缺乏互动积极性

研究生课程在知识深度和前沿性上普遍高于本科,若还沿用传统“教师讲、学生听”的单向灌输式授课模式,会使刚步入研究生阶段的新生难以适应,互动积极性差,影响教学成效。同时,还有部分对本课程无兴趣的学生为了“凑学分”被动选课。不同专业背景所致学情差异也会造成学生课堂参与感不足,逐步丧失学习兴趣。

针对上述问题,有必要对生物材料表界面与功能化进行教学改革,帮助提升教学效率,达成既定育人目标。

三 生物材料表界面与功能化主题互动式教学模式创新

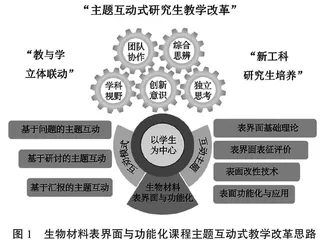

为深入贯彻“以学生为中心”的教育理念,全面提升新工科背景下生物医学工程专业研究生的创新思维、专业素养和综合能力,笔者在生物材料表界面与功能化授课过程中探索并实践了多元立体的“主题互动式”创新教学模式(图1),其运行机制概述如下:教师根据大纲将教学内容划分为逻辑关联的若干“主题板块”,并按照实际需要在各主题板块下设置“互动话题”,以问答、研讨和汇报等互动教学活动展开,引导学生全面主动参与课堂,帮助丰富完善授课体系,实现“教”与“学”立体联动。

具体来讲,课程基于生物医学工程理工医“互融互促”学科特色以及对医疗器械表界面细分领域科技攻关技术与人才的需求,以原理、技术和应用为切入点,设立了“表界面基础理论”“表界面表征评价”“表面改性技术”和“表面功能化与应用”等层层递进且多维交叉的四大“主题板块”及下属的兼具科学性和趣味性的“互动话题”,让学生学习体悟“何为表界面及生物材料表界面”“如何对生物材料表界面特性进行表征或评价”,以及“如何选择合适的表面改性技术进行表面功能化以满足临床应用需求”等本领域核心科学与技术问题。在课程前半段,重点教师概述性/主线性讲解表界面理论、技术和应用逻辑框架,穿插问答或研讨式互动活动以激活课堂氛围、启发自主思维;在后半段,随着学生认知水平的提升,课程以学生自主选题的独立或分组主题汇报互动为主,要求结合文献调研展示其擅长或熟知的表界面创新技术或应用领域,辅以教师提问和点评,完成课堂的翻转。

由上述模式驱动的课程体系既蕴含学科基本概念原理,又涉及行业先进技术手段,还辐射领域应用研究前沿,能够较好地兼顾授课内容的广度与深度,以及科学性、技术性与创新性。更为重要的是,不同专业背景和课题方向的研究生均可在各主题板块下找到契合自身情况的原理、技术或应用相关互动话题,在独立思考、分组讨论和学术报告过程中调动求知热情,拓展学科视野,培养自主创新意识和综合思辨能力,锻炼团队协作能力。

四 生物材料表界面与功能化主题互动式教学实施实例

(一) 基于“问题”的主题互动式教学

哲学家波普尔曾说,“知识并非起源于观察,也非起源于理论,而是起源于问题”[8]。其实早在两千年前,我国著名教育家孔子就在《论语·为政》中讲“学而不思则罔”,提倡在学习过程中不断思考、提出问题。基于“问题”的主题互动式教学旨在围绕选定的主题创设具体话题,以精心设计的“互动式”问题为知识载体,引导学生在思索、分析和解答问题的过程中主动汲取知识。实践表明,该法能有效激发学生的学习兴趣,助其培养独立思考和创新思维的能力。

具体举例来说,在“表界面基础理论”主题下,教师以“日常表界面现象”为互动话题,通过有趣的动图或微视频引入紧贴实际生活的情景问题,如“为何吹出来的肥皂泡泡接近球形?”“为什么水黾能在水面上行走?”“雨伞伞面有细小的孔,为何水不会从孔里漏出?”“为何荷叶能出淤泥而不染?”并鼓励现场同学自荐作答,再由教师分析总结。该“教师引导、学生思考”的互动环节能够唤醒学生的科学探索欲望,引导其主动发现现象背后的机理,助其构建对“表面”“界面”“表面张力”“表面浸润”等知识点的系统概念。进一步,笔者还通过陈设层次嵌套的问题链深化主题互动,训练学生的逻辑思维能力。例如,以“表面张力”为互动话题,教师在课堂开展“浮针”小实验,即将一枚金属针轻放于一杯水的水面展示针“浮而不沉”的现象,由此导入互动问题“金属针受哪些力”。绝大多数同学都能正确描绘针因重力(G)及另一相反的托力(F)达受力平衡,但对于F属性存在争议(有说是浮力,有说是表面张力)。此时,教师辨析浮力(液体内部不同深度压强差)与表面张力(液体表面与内部水分子受分子间力不均衡)产生原理,明确F源自表面张力(针位于液面而非内部)。在此基础上,要求学生画出液体内部与表面水分子受力图,以启发对表面张力本质和特征的探析。最后,进阶提问“根据表面张力定义,推测在氯化钠、汞、水和苯等液滴之中谁具有最大表面张力”,并鼓励学生严谨分析、演算求证。