汉语国际教育硕士数字素养教育实施路径探究

作者: 闫克

摘 要:信息社会的深入发展催生数字素养需求,数字素养教育成为大学教育的应有之义。在数字素养教育共同体中,课堂、教师是数字素养教育的基点和主力军,专业课教学理当担负起先行先试之责。在汉语国际教育专业汉语作为第二语言教学的课堂中,导论环节的网络道德和信息安全教育,能够纠正学生的思想认知偏差,帮助其树立科学的数字素养观。教学过程中师生分享信息资源和数字技术的整合经验,能够精彩展现“数字+教学”的巨大利好,为学生向“数字+学习”的转轨提供示范。课后开展多样实战训练——经典文献编选历练沟通交流素养、案例编撰提升内容创建素养、主题探究强化跨专业信息处理素养,引导学生主动学习,能够实现学习收益最大化。

关键词:汉语国际教育硕士;数字素养;信息社会;网络道德;主动学习

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0008-06

Abstract: The in-depth development of information society has spawned the demand for digital literacy, and digital literacy education has become an important content of university education.In the digital literacy education community, classrooms and teachers are the basic point and main force of digital literacy education, and the teaching of professional courses should take the responsibility of trial first. In the process of teaching, the network ethics and information security education in the introduction course can correct students' ideological and cognitive bias and help them establish a scientific concept of digital literacy. In the teaching process, teachers and students share the experience of using information resources and digital technology, which can brilliantly show the great advantages of "digital + teaching" and provide demonstration for students' transition to "digital + learning". We carry out various practical training after class —— the selection of classic literature can train the information exchange literacy, case compilation can improve the content creation literacy, theme exploration can strengthen the interdisciplinary information processing literacy, which can guide students to study actively, and maximize the learning income.

Keywords: MTCSOL; digitalliteracy; informationsociety; networkmorality; active learning

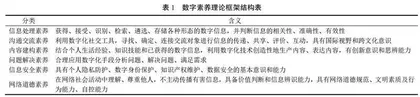

在教学活动中,教师和学生构成了基本矛盾的双方,二者以“三教”“三学”问题为核心,在“教师-学生”“教材-学材”“教法-学法”等多个维度对立统一。及至外部,教学活动又是社会活动的一种,须顺应社会更革,与时代共变。在现代社会,科学技术的发展对教学活动的影响愈加显著。按照以代表性生产工具来定义一个时期的历史规约来说,计算机和网络技术的广泛应用是现代社会最典型的特征,故而可以称之为信息时代。那么,在信息时代条件下,计算机和网络自然就是最具代表性的教学工具,驾驭计算机和网络的数字素养也就成为学生学习能力的重要构成。所谓“数字素养”是指:“人们在工作、学习、休闲及社会参与中,适当运用数字化手段识别、理解、创建、交流、批判信息并解决问题的能力和态度”[1]。跟同类认识相比,这一概念是“信息素养、科学素养、媒介素养等概念的延续和深化”[1],“代表了当下社会数字环境对个体素养的更为客观的基于个体实际生活、学习需要的能力要求评判”[2]。关于数字素养的理论框架,国内外学者和各类组织机构进行了大量研究,结合本专业的学科属性和后疫情时代的实践模式来看,其中比较适合汉语国际教育专业的是施歌[1]的主张,详见表1。

在实践层面,为更好地适应新一轮信息化发展浪潮,2013年8月国务院推出了《“宽带中国”战略及实施方案》,着力解决“公共基础设施定位不明确、区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富”[3]等突出问题。结合2022年发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》所展示的建设成就——“互联网普及率达73.0%”[4]来看,“宽带应用深度融入生产生活,移动互联网全面普及”[3]的发展目标已然实现,“健全的网络与信息安全保障体系”[3]已经成功构建。不过,跟欧美国家相比,我国的信息化教育还比较滞后——“数字素养教育体系尚未成形”“行业助推数字素养教育的行为和力度还不强”“尚未出现专业的数字素养教育资源平台”[2];大学生的数字素养仍相对不足——“获取信息途径单一、数字检索能力不足、规范和安全意识薄弱、自控力和创新力不强”[5]。当代大学生作为数字世界的生力军,其数字素养水平将对中国数字经济的高度、数字生活的广度、数字研究的深度,产生着不可估量的影响;因而,广泛动员政府、社会、学校、家庭等一切力量,构建数字素养教育共同体,合力“创建‘人人皆学、处处能学、时时可学’的信息化环境”[1],就成为培养21世纪合格数字公民的重要途径。面对这一时代重任,高等学校的专业课堂自然也责无旁贷,也有义务种好数字素养的“责任田”。就汉语国际教育专业而言,我们在基础性主干课汉语作为第二语言教学(64学时)的课堂教学中所做的有益探索,主要体现在三个方面:一是课前着力提高认识,做好思想动员;二是课中注意整合利用,做好示范引领;三是课后强化实战训练,做好巩固提高。

一 提高认识,课前做好思想动员

(一) 关于数字素养培育的常见误区

对00后大学生实施数字素养教育,先行性教育内容是凝聚思想共识,帮助学生树立正确的数字素养观。当代大学生出生在信息时代,在日常生活中大量使用数字工具,对各类社交网站耳熟能详,玩起数码游戏来更是驾熟就轻,似乎已自然养成了一种数字天赋,无需进行专门的格外培养。这是一种最为常见的认识误区。按照施歌所界定的概念来说,社交网站和数码游戏仅对应于其中的休闲活动;在此之外,数字素养的概念外延还包括工作、学习、社会参与等更广泛更重要的使用域。从概念内涵的层次性来说,数字素养不仅包括低层次的工具性知识和技能(信息设备的各种操作技能),还有一系列高级知识和技能,如“交流与协作”“信息管理”“学习和问题解决”“有意义参与”等,更有位于顶层、发挥导向作用的应用态度——“批判性”“创新性”“自主性”“责任感”,它们共同构成了“数字时代个人综合能力的新指向”[6]。正是基于这种全面把握和准确理解,我们才可以说,数字素养不仅是21世纪满足个体基本生活需要的条件,更是个体通过终身学习实现持续全面发展的重要保证。而部分群体的这一认识偏差目前已导致严重的行为偏差,在各类高等学校大学生沉溺于网络游戏、网络社交的“低头族”比比皆是。黄燕[5]的调查显示,“学生上网行为呈现出盲目性,57.5%的大学生在上网玩游戏、聊天、看电影和下载音乐等娱乐活动上投入了较多的精力”。对他们而言,全面认识数字素养的内涵和外延,明了自身数字能力的差距和不足,增强学习、社会参与和娱乐等多类数字生活内容之间的调配控制能力,已成为顺利开展数字素养教育的先决条件。

与之相反的另一种现象是,考研群体中有个别学生为避免出现手机依赖和网络沉迷,主动拒绝使用手机、电脑、平板等数字工具,全身心地投入到传统纸笔媒介学习,甘做数字时代的“苦行僧”。这种选择虽蕴含有值得夸赞的决心和毅力,但是客观地看,同样是一种认识误区。因为在当今社会,信息DNA内嵌于社会的各个方面,乃至各个末梢,信息处理的数字技术已成为不可或缺的重要生存生活条件,“数字技术的要害在于越来越成为支持其他形式的生产、参与和社会发展的必要媒介”[7]。不同人群对信息资源、数字技术占有和应用程度的不同,往往会形成“数字鸿沟”,造成“信息落差”“知识分隔”,甚至是“贫富分化”[7]。因而,消除数字鸿沟、实现信息平等,也是数字素养教育的重要内容。一般而言,被数字技术排斥的群体多是社会弱势群体,如留守儿童、残障青少年、孤寡老人;阻隔他们的数字鸿沟多是社会客观因素造就的,自然也容易得到社会的及时关注。而那些苦行僧式的大学生个体,则是主动放弃信息资源,自我设置数字鸿沟,加之该类人员社会分布比较隐蔽,不易得到关注和重视。因而,对于他们而言,仔细体会信息时代智慧学习的特征,深刻理解数字素养之于个人发展、社会进步的意义和价值,则成为推行数字素养教育的首要内容。

(二) 提高认识做好思想动员的路径

针对上述两种认识上的不足,我们在汉语作为第二语言教学课程的导论环节就围绕数字身份保护、知识产权维护、网络文明素质及行为能力等进行了理论阐述和形势分析,着力夯实网络道德素养和信息安全素养之基础。我们借鉴亚太经合组织、经济合作与发展组织等国际机构的战略理念,将数字素养定格为“21世纪技能”;从关乎生命持续、生存质量的角度,将数字素养定性为“个体在数字化条件下的基础生存技能”[2]。通过对比分析美国图书馆协会(ALA,2012)、英国联合信息系统委员会(JISC,2013)、欧盟(EU,2013)、美国新媒体联盟(NMC,2015)、联合国教科文组织(UNESCO,2018)等组织机构关于数字素养的框架模型,发掘出“技术与资源、信息与文化、创新与思辨、安全意识与综合素质”等共同内核,突出“人际交流、参与及服务社会的能力”,彰显“跨学科素养:不同学科融会贯通能力”[8]。为增进观念认同,我们还推荐了与之相关的阅读文献:《数字素养的挑战:从有限的技能到批判性思维方式的跨越》(马克·布朗,肖俊洪,2018)、《欧盟数字素养框架研究》(任友群等,2014);热门微视频:西瓜视频《数字时代畅想曲:人类新纪元开始了吗?》、腾讯视频《数字时代来临!你认真思考过吗?》。教学实践证明,导论环节(4学时)的偏差纠治和思想动员可以有效修正学生的认知偏差,师生双方形成了充分的教学共识,为课堂教学中数字素养教育的充分融入和扎实推行奠定了可靠基础。

二 整合利用,课中做好示范引领

在河南理工大学文法学院汉语国际教育现有的培养方案中,并没有专门关涉数字素养的独立课程,学校图书馆网站所提供的指南性资源也比较欠缺,因而对学生数字素养的持续培养,自然要依赖于各类专业课教学,汉语作为第二语言教学的课堂教学当然也需要主动调整授课内容和教学方式,自觉整合利用各类信息资源和数字技术,精彩展现“数字+教学”的巨大利好,实现课堂节奏与时代脉搏同频共振,为学生从传统学习方式向“数字+学习”的转轨提供示范动能。按照数字素养教育的层次结构来说,大学低年级“主要提高信息利用意识和利用数字检索工具的能力”“学习与本学科有关的信息检索、识别、分析、评价、交流的能力”;高年级“学习对本专业的数字需求进行准确表达、获取和判断,并对相关知识进行综合运用”[5]。根据这一指导意见,我们在课堂中所采取的教学行动主要有以下三点。

(一) 抛砖引玉,分享数字技术经验

针对学习中出现的数字性障碍,组织师生共同分享个人常用信息资源、数字技术的经验和体会,弥补低年级阶段学生个体间信息素养发展状况的失衡性不足,以为共同学习行动的顺利开展提供基础性支撑。作为任课教师,我们全面总结了个人在日常教学科研工作中最得力的数字工具,例如:在专业信息检索方面,最常用的网络资源有中国知识资源总库(CNKI)、中国数字化期刊群(万方)、超星数字图书、百度文库,其中中国知网在使用时有简单检索、结果中检索、高级检索等多种检索方式,各种检索关键词类型可以灵活组合使用,以降低人工筛选工作量,精准发现所需文献;比较可靠的语料资源有北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL)、北京语言大学语言智能研究院语料库(BCC)、教育部语言文字应用研究所的“语料库在线”、人民数据;自制语料库通用检索工具是南开大学郭昭军博士开发的中文文本语料检索系统(TCS2007)。在图片处理方面,最易上手的处理工具是Microsoft Office Picture Manager,它可以便捷地进行裁剪、尺寸调整和压缩、亮度对比度调节;功能强大的手机扫描工具是扫描全能王(Camscanner),它能够自动识别图片内容、高精度扫描文件、实现多种文档格式的保真转换。这一举措汇聚了每一个体的点滴智慧,总结出许多简易实用的数字应用,有效实现了“汇小流以成江河”的良好效果,大大夯实了数字素养教育的基础。