面向新能源产业的专业研究生研创能力培养实践探索

作者: 杨忠华 周勃 宁宝宽 鲁丽华 兰信颖 吕洁 费朝阳 孙成才

摘 要:国家“双碳”战略背景下,迫切需要一大批高层次、应用型、复合式工程科技人才服务于新能源产业。该文以新能源产业的人才需求为导向,通过溯源“政产学研用”融合过程内涵实质,从工程化人才培养方案与多方协同平台建设两方面着手,提升专业研究生的研创能力。研究成果可推广到与新能源产业深刻交叉的学科领域,从而为经济社会高质量发展和国家重大战略目标的实现提供驱动力。

关键词:新能源产业;专业研究生;创新能力;培养模式;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0019-04

Abstract: Under the background of the national "two-carbon" strategy, a large number of high-level, application-oriented and composite engineering talents are urgently needed to serve the new energy industry. Guided by the talent demand of the new energy industry, this paper, by tracing the connotation and essence of the integration process of "policy, industry, education, research and application", starts from the two aspects of engineering talent training program and multi-party collaborative platform construction, to improve the innovation ability of professional graduate students. The research results can be extended to disciplines that deeply intersect with the new energy industry, thus providing driving forces for high-quality economic and social development and the realization of major national strategic goals.

Keywords: new energy industry; professional graduate students; innovation ability; cultivation mode; talent training

碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出,是我国经济社会高质量发展的必然要求,为经济提供动力能源和人才需求标准也会随之发生变化。为高质量贯彻党中央、国务院“双碳”战略的重大部署,确保按期实现碳达峰、碳中和目标。2021年教育部和国务院相继出台了“行动计划”和“行动方案”强调要创新人才培养模式,该模式是为“双碳”战略提供专业技术人才和智力支撑保障的重要举措[1]。

研究生教育是创新型人才的关键出处,高质量的研究生培养驱动经济社会高质量发展和国家重大战略目标的实现[2-3]。但是新能源产业与传统能源产业有着明显的不同,其与广泛的学科存在更深刻的交叉,对人才需求呈现出高层次、应用型、复合式的特征[4-6],这与专业研究生教育的培养目标相契合。但目前专业研究生“象牙塔”式的培养,难以为“双碳”战略这一深刻的经济社会系统性变革提供内驱力。因此,探索在“双碳”背景下,服务新能源产业的专业研究生研创能力培养实践与探索具有现实性和紧迫性。

一 新能源产业发展状况

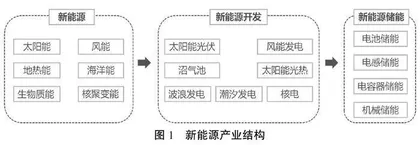

在联合国新能源及可再生能源会议上,新能源概念被明确,指的是利用新技术和新材料,采用现代化手段,使那些传统的不可再生能源被再次开发利用,存储有限而且会造成环境污染的化石能源将会逐步被可再生能源取代,重点开发一次能源,主要包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能等。我国目前新能源开发的策略,主要是将这些能源转化为电能,比如光伏、风电、核电等[7]。氢能虽然也是非常规能源,但由于氢能需要通过电分解水才能获得,所以属于二次能源,而氢燃料电池在新能源的应用——储能的环节将会发挥比较重要的作用,如图1所示。

“双碳”目标是能源革命发展历程中的重要里程碑,将极大推动新能源产业跨越式发展[8]。但新能源行业发展仍然受到很多因素的阻碍,比如劳动力成本、资金投入、市场需求、政策制度和技术创新等障碍。在众多阻碍因素中,技术障碍是尤为难解决的问题之一。回顾新能源产业的发展历程发现,如果当前新能源核心技术匮乏的现状得不到缓解,新能源产业就不能可持续发展。此外,新能源产业还面临着诸多问题:在短期内尚不能完全取代以煤为主的能源结构,产业链结构明显不合理,国际合作困难重重等。这些问题究其本质仍然是人才的问题,因此,人才短缺是制约新能源产业发展的关键所在。

二 新能源产业人才培养现状

(一) 单一导师专业研究生人才培养模式

传统的研究生培养模式是以单导师制为主要培养模式,但对于培养服务新能源产业的专业研究生而言,单导师制突显出了一定的局限性。新能源产业对研究生的多学科交叉学术能力、工程实践能力以及沟通协作能力都有较高的要求。但由于单一导师自身的成长背景、学识视野、科研思维和性格特征对研究生的科研素养及性格特征都有重要的影响,单导师很难实现这一培养目标。

(二) 专业硕士与学术硕士的同质化问题

专业硕士培养模式与学术硕士培养模式存在同质化问题。在课程设置方面,专业硕士的课程体系与学术硕士课程重复度较高,课程设置缺乏与产业的联系;在教学模式方面,教学方式沿用传统的课堂讲授,教学方式陈旧,缺乏实践案例的教学;实践环节是培养专业研究生实践能力的重要环节,但是该环节出现实践课程效果较差,应用型实践项目少,实践基地建设落实效果差,把实习生只是当作劳动力对待等问题。

(三) 研究生研创能力薄弱

硕士研究生教育是本科教育后的一种学历教育形式,其本质必然包含两个核心的教育目标:一是科学研究的创新性成果;二是为社会培养核心的高级专门人才。目前我国本科阶段的教育和硕士研究生阶段的教育存在着严重的趋同现象,研究生教育表现得更像是本科教育的延伸和拓展,这种情况下很难达到研究生教育的预期目标。研究生培养质量是整个研究生教育的核心,而研究生科研创新能力又是研究生培养质量的标志。因此如何进一步提高研究生的研创能力是研究生培养与实践改革的核心,同时也是能否为新能源产业带来源动力的关键。

本文聚焦新能源产业的人才需要,以提高专业研究生研创能力为核心,通过课程体系、多方协同育人平台的改革与探索提升人才培养质量,为国家重大战略和时代发展提供智力支持和驱动力。

三 面向新能源产业的专业研究生研创能力培养实践探索

基于国家“双碳”战略,以“服务新能源产业”为目标分解产业人才需求。利用“政产学研用”全局化协同发展为纽带,通过课程体系建设、多方协同育人平台的人才培养模式提高专业研究生的核心竞争力——研创能力,如图2所示。培养出能够为国家重大战略和时代发展提供智力支持和驱动力的高素质创新人才,并应用到服务新能源产业。

(一) 突出德才兼备,培养爱国奉献的产业人才

“德才兼备”是新时代人才观的核心要求,也是“双碳”高质量人才的核心要素。在专业研究生培育过程中必须将个人理想与民族复兴大业紧密联系在一起,将思政教育贯穿到人才培养全方位全过程,真正培养出对国家有用之才。2019年3月18日,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上发表重要讲话,强调“推动思政课建设内涵式发展”[9]。我国是人口大国,正处于经济社会发展的关键阶段,人均GDP还相对较低。作为发展中国家,我国向世界承诺“双碳”目标,既体现了应对气候变化的“共区原则”和基于发展的阶段性原则,又彰显了负责任大国应对气候变化的积极态度。在专业研究生培养过程中,在“中华民族伟大复兴”的背景下,以“能源和环境问题”作为突破口,将“德才兼备”目标与“工程化人才培养方案”的载体相互融合,弘扬社会主义核心价值观,引领科学精神、工匠精神等主流价值,树立远大理想,培育家国情怀。在专业知识传授、课程能力培养中聚焦思政课程的贯穿力,将思政理论和创新能力培养、社会实践、现场科研及工程实践等相互结合,让学生放下产量增长的(思想)包袱,走我国高质量发展之路。

(二) 突破“象牙塔”育人模式,构建面向工程实践的学位课程体系

专业研究生教育培养的人才必须面向市场,面向国家经济和社会发展的需要,以此作为专业研究生教育教学改革的出发点和目标点。本次改革目标明确,就是要在国家“双碳”战略背景下,培养服务新能源产业的专业研究生。首先要以文献研究和市场调研为突破口,充分掌握国家“双碳”战略的内涵及时代意义,“号准”新能源产业的发展脉搏,弄清服务新能源产业人才培养模式的本质特征并形成理论框架;然后把初步形成的人才培养模式,应用于专业研究生人才培养实践,面向市场有的放矢地提升专业研究生的能力。

当下专业学位研究生与学术学位研究生存在同质化倾向,这与专业研究生学位课程体系设置不合理存在很大的相关性。在教学体系设计方面,现有研究生培养模式立足“象牙塔”传统教育体系。在课程设置方面,知识点间的关联性、逻辑性不强,随意度较高呈现碎片化推进模式;在教材建设方面,所使用的教材也多是理论性教材,知识点更新速度与“日新月异”的新能源产业发展相互脱节。同时,缺少创新创业实践训练,特别是实战训练;在师资培训方面,很多创业通识课程导师虽经历过相对系统的课程培训,但缺乏工程实践训练,难以将课程与工程实践建立起内在联系,传授的知识也只是“纸上谈兵”。基于“双碳”理念,建立工程化人才培养方案。构建有产业界参与的课程体系,校企协同培养解决了专业课程与产业需求脱节的问题。

新能源产业迅猛发展之际,通过高校与企业之间借助人才和技术合作,利用企业最贴近产业需求的资源优势,达到打破专业硕士、专业学位研究生培养模式单一性、计划性和封闭性的特点。高校与企业协同开发课程,考虑行业需求制定知识能力结构和职业素养要求,根据产业发展需求及专业技术领域发展前沿设置研究方向。邀请行(企)业专家参与专业学位研究生培养,可以将产业的发展动态引入到高校的人才培养中,使高校的人才培养根据产业需求变化而及时更新。该种学位课程体系以理论和实践为核心,侧重点是实践能力和实际应用能力。相应的,课程设置、课程内容以及授课形式都要遵循“工程化”的影子。让教学过程从“灌输”转变成为在工程实践中“发现问题→提出问题→寻找答案→尝试实践→获取结果→分析反思”的过程。

(三) 搭建多方协同育人平台,激增科研实践能力

提升专业研究生的核心竞争力——研创能力,需要依托多方协同育人平台。高效汇集科学研究、国家级虚拟仿真、教育部产学合作、创新教育、双师型教师及校友论坛等多渠道、多层次资源,为研究生搭建科研平台、创新平台、实践平台、优势学科群等多方平台。通过多方协同育人的动力机制、管理机制、运行机制以增加平台资源的黏性,强化校企产学研深度合作,组建研究生驻企业的工作站,派出完成专业课程学习的研究生进入企业进行科研及学位论文工作。在为企业引进人才设立切入点、为企业科研注入新鲜活力的同时,探讨研究生培养模式改革。培养模式要打破传统意义上的“双导师”指导模式,采取更加灵活的形式,校外导师也可以是第一指导教师。研究生在完成具有实际工程背景的科研项目过程中,完成学位论文。知识产权可以归企业所有,学校、企业、学生签订三方保密协议,最大程度发挥产学研高度结合培养出企业留得住、用得上的人才。同时依靠平台优势,紧跟国家重大战略需求,主动对接前沿科技项目与行业产业创新发展需求,研究课题与现实工程问题结合,研究成果要能够助推解决行业企业创新发展中遇到的难题和“卡脖子”问题。通过科研项目贯穿研究生培养,不断提升研究生的学术贡献率、创新贡献度,荣誉感与成就感,使研究生能够得到相对完整的科研训练和较好的创新能力提升。