土木工程专业本科教育中德合作项目课程思政建设探索与实践

作者: 张云莲 金韶霞 张敏花

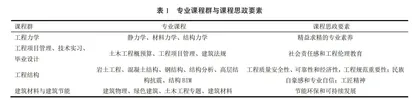

摘 要:可持续发展、绿色低碳、工程伦理、工匠精神和质量与安全是土木工程专业的重要课程思政内容。浙江科技大学土木工程专业本科教育中德合作项目以课程思政为抓手,通过对培养方案的课程思政顶层设计,在教学大纲中彰显课程思政目标,以课程群为主线提炼课程思政要素,建设高素质的专业课程思政师资队伍,以工程案例教学来承载课程思政等措施,课程思政建设取得良好成效。

关键词:土木工程;课程思政;工程质量;项目教学;本科教育

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0015-04

Abstract: Sustainable development, green and low-carbon, engineering ethics, craftsmanship spirit, quality and safety are important Ideological & Political contents in civil engineering. The Sino-German cooperation program of civil engineering in Zhejiang University of Science and Technology focuses on the curriculum Ideological & Political education and many methods are used. The curriculum ideology and politics is top-level designed and updated in the teaching plan. The curriculum Ideological & Political objectives are highlighted in the syllabus. Taking the course groups as main threads, the curriculum Ideological & Political elements are refined. The group of high-quality professional staff on curriculum ideology and politics is built; Project based teaching method is used to carry the curriculum ideology and politics. The curriculum ideology and politics construction has achieved good results.

Keywords: civil engineering; curriculum ideology and politics; engineering quality; project-based teaching; undergraduate education

基金项目:2021年浙江省第一批省级课程思政教学研究项目“基于中德合作土木工程专业人才培养的课程思政教学改革研究”(165)

第一作者简介:张云莲(1968-),女,汉族,浙江金华人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为建筑材料。

高校要充分发挥高校思想政治教育综合体系的全程育人、全方位育人的功能,让思政课堂从“一堂课”走向“每堂课”。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],围绕全面提高人才培养能力这个核心点,明确了高校课程思政建设的总体目标和重点内容。

浙江科技大学自2014年起与德国吕贝克应用科技大学合作举办土木工程专业本科教育项目,引进德方优质教育资源和先进的教学及管理模式,通过国际化和应用型的专业训练,使学生掌握工程勘察、结构设计、科学研究、建造技术、工程检测和施工管理等方面的专业知识和基本技能,能够在跨国的土木工程建设领域从事相应工作。近年来,中德合作土木工程专业以课程思政为抓手,开展了一系列的专业建设探索与实践,建立了知识传授、能力培养及价值引导、道德培养相融合的长效机制。

一 中德合作土木工程专业课程思政建设背景

(一) 人才培养体系中课程思政引领不足

在中德合作土木工程专业人才培养目标中,职业能力、团结协助能力、实践动手能力等课程思政教育有所体现,但具体到教学大纲,侧重于章节专业知识和专业技能学习和评价,专业课程思政教育很少涉及,没有发挥教学考核的引导作用,没有形成科学有效的制度规定和保障。另一方面,中德合作办学项目除了要满足外方专业学分要求,还需要花大量学时用于零基础的德语强化,再加上必修的思政马列课、体育和法律基础课程,教学任务极其繁重,专业课程中融合思政教育需要投入大量额外精力,无暇顾及,以致教师开展专业课程思政教育的主动性和积极性不够。

(二) 学生对专业领域的思政认知欠缺

在互联网时代,学生在课余接触网游、小视频、APP和公众号等较多,对专业相关的思政元素缺乏深入认知,偶尔听到看到的与工程相关的一些新闻只是带给学生一些碎片化的、临时性的冲击。随着我国经济的崛起和综合国力的不断增强,传统的工程专业人才已经满足不了时代的需求,新时代要更加重视思政理念的引领,要求工程技术人员发扬工匠精神,彰显家国情怀,具有工程伦理意识、职业担当意识、生态环保意识。在专业培养体系中融入课程思政元素,对学生正确的思想和价值观进行全方位的隐性培养和熏陶,构建一种常态的、多角度的、成气候的课程思政体系,这是新时代工程思政教育建设的必然需求。

(三) 课程思政合力不足

土木工程专业部分课程积极响应学校课程思政的号召,开展了课程思政工作。但在初期,专业教师的课程思政以分散进行为主,存在单打独斗的现象,相互间缺乏交流;另一方面,在不同的教学环节,如始业教育、大学生职业规划与就业指导、实验与实践环节和专业课程授课之间,课程思政也存在着脱节现象,专业教师相互之间,专业教师与辅导员、班主任之间,都需要深入交流形成合力,朝向共同的培养目标,在传授专业知识的同时,对学生的价值观和实践能力培养进行正面引导,真正起到协同育人的教学效果,使课程思政融入到人才培养全过程。

(四) 课程思政融入专业课的契入点不够准确

课程思政的教学具有隐性化、立体化、多样化的特点[2]。在土木工程人才培养过程中, 虽然老师们对课程思政的重要性有了足够认识,但课程思政实践经验有限,尚在摸索阶段,不少教师还不能深刻领会课程思政的隐性教育宗旨,找不准思政教育的契入点。甚至有的教师为了课程思政而思政,在课程开始前专门花一定时间讲思政如何重要、平时要如何学习和生活之类,然后才进入专业课程讲授。这就导致课程思政教育与课程专业内容脱节甚至割裂,显得刻板、空泛、形式化,难以引起学生的共鸣,且影响学生对后半堂专业课程的关注度和积极性。

二 课程思政建设内涵

土木专业课程的思政教育契入点比较丰富:从建筑材料的环境友好节能高效、工程结构的安全性耐久性、工程项目管理和施工组织的规范化以及工程质量事故的分析,都容易开展课程思政教育,都可以把工匠精神、科学素养、可持续发展理念和民族自豪感等融合到土木工程专业人才培养。

(一) 渗透可持续发展的绿色低碳理念

在发达国家,建筑产业现代化的比例已经达到60%以上[3],以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理为主要特征的建筑产业现代化,是实现绿色建筑的核心渠道。只有建筑产品绿色化,大力发展节能、环保、低碳的绿色建筑,才能实现土木工程的可持续发展。可持续发展的理念需要在全寿命周期内满足安全、适用、耐久、经济、美观和生态等要求,绿色低碳化是土木工程可持续发展的最有效手段。据统计[4], 2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce, 占全国能源消费总量比重为46.5%,全过程碳排放总量为49.3亿吨CO2,占全国碳排放的比重为51.3%,土木工程的绿色低碳化已成为土木工程领域的前瞻性研究主题。中国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当,于2020年宣布“碳达峰”和“碳中和”的目标愿景:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和[5]。

随着国民经济的持续快速发展,土木工程建设的规模不断扩大,对资源和能源的需求迅速增加,特别是对水泥和钢材需求的增长更为迅速。在土木工程专业人才培养中,围绕着可持续发展理念和“双碳”目标,从工程设计、工程施工、工程管理和工程材料全方位融合节能高效、绿色低碳、耐久等理念。

(二) 培养学生的民族自豪感和专业自信

中国的土木工程在国际舞台发挥着越来越重要的作用,激发学生民族自豪感,建立专业自信尤为重要。在始业教育环节,播放一些中国工程建设大飞跃的视频,如从万里长城、北京故宫到水立方,从遍地开花的高铁到世界最高的超560米高的贵州北盘江第一桥,从三峡大坝到中国制造的世界上最长的苏丹麦洛维大坝,彰显中国土木工程的巨大成就和在国际上的深远影响力,使学生一入学就对土木工程专业产生自豪感和敬畏感,真切地感受到中国工程建设对国民建设产生的深远社会影响,并在全球已经发扬光大。在理论教学中,通过项目案例教学、土木工程网站、专业公众号,从工程项目图片和视频中感受中国工程技术的先进性,增强专业自信,形成爱岗、敬业的社会主义核心价值观。

(三) 凸显工程质量与建设规范的重要性

建筑工程领域需要打造一支具有较高社会价值认同度的高层次复合型人才队伍。在传授课本知识的过程中,不断挖掘合适的教育素材和课堂教学契合点,需要注重特殊工程案例教学,结合工程质量控制,对工程质量缺陷、重大工程事故进行剖析,分析缩短工期、偷工减料、设计随意变更带来的严重影响。对学生进行价值观的引领,教育学生进入社会工作后,在工程实践中要遵守法律法规和建设工程规范,提高学生的自我认识,增强学生的社会责任感。一项项中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖,彰显了大国工匠的精益求精、对工程质量的不懈追求与科技创新精神。

(四) 正确引导工程创新与专业伦理

2016年,我国正式加入《华盛顿协议》,推动了我国工程教育面向世界[6]。中国工程教育专业认证协会发布的T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》规定,所培养的毕业生必须“具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任”[7]。土木工程课程思政中工程伦理教育是重要组成部分,土木工程师必须具备良好的专业素质和伦理素质。当下现代社会中部分土木工程师却仅仅有高超的技艺,而因其玩忽职守、以公谋私等现象带来的负面影响,给工程质量带来巨大安全隐患。对标国际标准,开展工程伦理教育势在必行[8-9],在不断提升工程创新能力的同时,又需具备高尚的品德修养与职业操守。

三 课程思政建设途径

(一) 课程思政目标的顶层设计

德国从低能耗建筑、被动式建筑,再到零能耗建筑,从新建建筑到既有建筑的节能改造,始终把提高建筑舒适度、降低建筑能耗、减少环境污染放在首位。重视外墙外保温技术、新型环保节能窗户、新型保温材料的应用,在建筑节能上积累了丰富的经验[10]。2020年德国出台了《德国2050年能源效率战略》,提出了节能和提高能效的中长期目标[11]。