基于5E模型的创新实践课程教学设计与实施

作者: 杨仲卿 朱晨萱 冉景煜

摘 要:传统“教师讲授,学生聆听”的教学模式不利于激发学生自主创造性,无法有效提升学生的问题解决能力,因而不能较好地实现创新实践类课程的教学目标。对此,该文提出基于5E模型的课程设计,并将其运用于能源动力类本科专业节能减排创新实践课程。该教学设计下,学生需要开展小组合作学习,自主探索并提出问题,而后通过所学知识及相关信息的搜集、整合、运用使问题得到创造性的解决。实施过程中强调以学生为主体,教师在旁起辅助和引导作用。结果表明,该设计模型的实施能引导学生实现对知识的自主建构,有助于强化学生的自主学习能力及创新实践能力,并有效培育学生的科研精神,能够较好地实现创新实践课程的教学目标。

关键词:教学改革;5E模型;节能减排创新实践;创新创业;新工科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0023-05

Abstract: The traditional teaching mode of "teachers teach, students listen" can neither conducive to stimulate students' independent creativity nor improve students' problem-solving ability effectively, so it can not achieve the teaching goal of innovative practical courses. In view of this, this paper puts forward a set of curriculum design model based on 5E model, and applies it to the innovative practice course of energy conservation and emission reduction for undergraduate majors of energy and power. Under this instructional design, students need to carry out group cooperative learning, explore and ask questions independently, and then solve the problems creatively through the collection, integration and application of knowledge and related information. In the process of implementation, it is emphasized that students are the main body, and teachers play an auxiliary and guiding role. The results show that the implementation of the model can guide students to realize the independent construction of knowledge, help to strengthen students' autonomous learning ability and innovative practice ability, and effectively cultivate students' scientific research spirit. It can better achieve the teaching goal of innovative practice course.

Keywords: teaching reform; 5E model; innovative practice of energy saving and emission reduction; innovative and entrepreneurship; new engineering

基金项目:重庆市研究生教育教学改革研究项目“面向‘双碳’战略的‘四位一体’能源动力研究生高质量人才培养体系的构建与实践”(yjg243007);重庆大学研究生重点课程建设项目“《热物理过程数值模拟》”(20210622)

第一作者简介:杨仲卿(1984-),男,汉族,山东枣庄人,博士,教授,热能与动力工程系系主任,博士研究生导师。研究方向为碳中和及储能技术。

新工科要求培养创新型人才,注重科研能力,提高认知,创造性活动。以创新为驱动,以问题解决为导向,应对高等教育外部环境需求与变化[1]。作为培养高质量创新型人才的主力军,各研究型大学举办了一系列校级和院级科研及竞赛活动,同时将本科生科研训练融入教育体系,开展一系列创新实践类课程。

传统科学教育中,教师灌输式教条式地照本宣科,学生基本处于被动接受知识的学习状态,不符合“坚持学生中心,着眼学生全面发展, 尊重学生主体地位”的质量理念[2],不利于调动学生的能动性与创造力,不适用于创新实践类课程的开展。也无法解决创新实践训练开展过程中存在的学生课题学术性较弱、实地调研参与较少、课题设计及写作能力亟待提高和过于依赖老师指导等一系列问题[3]。开展创新实践课程,不是简单地传授创新创业知识,而是要深化教学方法,改变传统授课模式[4]。

5E模型是由美国生物科学课程研究会(BSCS)的研究者开发的基于建构主义的教学模型[5],被广泛应用于STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)教育中[6]。该模型下开展的教学活动具有以学生为中心,形式活跃且富含探究性等特点。强调让学生运用跨学科知识,完成科学探究、自主设计、工程制作,在探索中获取知识,从而培养问题解决能力和创新意识,教师在其中主要起指导者作用。

节能减排创新实践是重庆大学开设的一门依托节能减排创新实践大赛的本科生创新实践课程。课程以强化学生创新实践能力,培养科学推理能力和批判性思维为目标,要求调动学生的积极性,激发学生的创造热情,形成科研创新内驱力。本文针对该课程的特点,基于5E模型进行教学模型设计,描述了教学环节的具体实施过程,而后对实践结果作出反思并提出改进建议。

一 教学背景

节能减排创新实践课程安排在大学二年级第一学期,学生已完成全部公共基础课程和部分专业基础课程的学习,初步掌握科学且专业的研究方法,基本能够运用数学工具解决工程问题,但尚不具备充足的科技创新竞赛的经验,团队合作能力和科研项目管理能力有待提升。课程为选修课程,同学今后参与节能减排创新实践竞赛及相关创新训练的意愿较强,完成课程设计的积极性和主动性较高。

该课程紧密围绕节能减排的主题,训练学生发现问题、分析问题,以及将数学、自然科学、工程基础与技术专业知识等用于解决问题的能力。培养学生科研热情,激发创造能力。同时,训练学生在团队中的组织、协作、应变和沟通表达能力。课程要求学生能够使用现代工具,以团队合作的方式开展作品研发和方案设计。

二 教学模型建立

(一) 5E模型内涵

5E模型是一种基于问题开展的探究性教学模型,它把教学过程分为五个阶段,以这五个阶段的英文单词首字母命名,分别是“引入(Engagement)”“探索(Exploration)”“解释(Explanation)”“深化(Elaboration)”“评价(Evaluation)”。其优势在于能更好地调动学生学习积极性,使得学生在探索过程中能更好地理解科学知识,培养科学态度和技能,提升学生创造思维和推理批判能力,因此成为STEM教育中使用最广泛的模型[6]。

5E模型下的课程实施不同于一般探究性教学,评价学习结果时更注重理解或解决问题的过程,而不完全以最终成果为导向,强调教育学生知识发现的过程而不是知识本身。评价活动会贯穿在整个探究活动中,对包括“观察、推断、测量、沟通、分类、预测、控制变量、定义操作、制定假设、实验和制定模型、收集数据、记录数据、解释数据”的科学实践过程进行综合评估,强调学生在学习中的主体地位,探究内容不由教师制定,而是由学生自主提出。

(二) 课程结构设计

节能减排创新实践课程以全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛为背景,以探究式教学和案例式教学为主要教学手段,以节能减排选题、学生组队、作品创意、方案设计、作品实现、方案优化、作品展示和成果保护等为主要教学内容。

教学实施分理论课程和实践两部分。前期理论课程属于5E模型的“引入”环节,导出教学任务,激发学习兴趣。后续实践部分中,学生分为多个节能减排创新实践小组进行团队学习,教师组织讨论课安排学生每两周一次以小组为单位汇报工作进展。该部分囊括5E模型的“探索”“解释”“深化”“评价”四个阶段:“探索”阶段,学生通过自身生活经验进行资源梳理与自主学习;“解释”阶段,学生在讨论课上展示工作进展对研究作出科学解释,教师在旁提出指导性意见,帮助学生不断调整研究思路;“深化”阶段,学生将所掌握的科学方法和数学工具运用到作品中去,完成作品的模型设计、实物组装及性能测试;“评价”阶段,学生提交完整课程设计书并参与终期答辩。课程实施过程中要激励学生们主动学习、发现探索求知的乐趣,让同学们在提出问题、思考问题、解决问题等方面获得长足进步,从而提高科研能力。

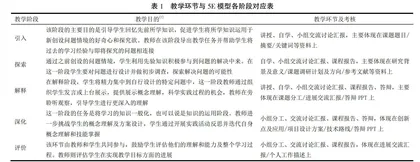

教学环节与5E模型各阶段对应见表1。

(三) 课程实施

1 引入:划分研究小组,提供选题指导

通过前期理论课程,让学生了解科技创新创业的背景和政策,大学生科技创新竞赛的基本情况。讲授如何选题、如何组队、如何开展方案设计和完成作品、如何展示作品及如何进行成果保护及创新升华。向学生展示历届节能减排大赛获奖作品,激发学生对节能减排主题的好奇和兴趣。

讲授的重点应放在如何选题上,合适的选题有助于提高大学生的科技创新能力,促进大学生科技创新能力的发挥[8]。低年级本科生的知识基础相对比较薄弱,也尚未受到科研工作的系统训练,不具备开展高精尖科研创新活动的能力。因此选题要尽量与学生现实生活密切相关,将探索过程置于一定真实生活情境中。确保选题要解决的核心问题能让学生将所学的知识和技能进行迁移和应用,并能在探究过程中逐步发展学习和实践能力。避免选题过大、缺乏开展条件、题目含糊不清等选题禁忌。一个优质的选题能成为优秀研究的起点,将学生更快引入到科研工作中,对于推动研究工作的发展,提高大学生科研信心和形成综合科学素养都具有重要意义。

2 探索:提出问题,开展问题探究

学生组建节能减排科技实践小组,开展课下的小组合作学习。基于自身生活经验和对专业背景的了解,自行拟定课程设计题目并查阅整理相关资料;开展积极有效的讨论,探究选题可行性及研究方案;对讨论结果进行总结并评价,结合提出的问题调整研究方案。

在学习小组中每个小组根据学习任务及成员的学习兴趣、学习能力进行分工。小组全体成员需自行组织组内讨论交流,共同制订研究计划并参与实践活动。学生成为学习的主体,能有效提高学生学习的积极性和主动性。小组成员有了共同目标,也能有效增强学生的集体意识,锻炼团队协作能力。自主探索提出的问题是学生独特性思维的体现,更是创新能力的迸发点。

3 解释:精细化结论,完善方案

学生在对资料进行梳理整合后形成图表、报告、示意图,结合自己的理解对结果进行阐述,在该过程中完成对相关知识体系的建构。教师通过学生的阐述掌握其工作进度推进情况、背景调研情况、研究方案及技术路线设计情况。在此过程中,教师在旁聆听观察,及时发现并指出问题,同时帮助学生进行科学的解释,鼓励学生从多种角度理解问题,用多种方法解决问题。