地方高校一流专业课程思政建设路径研究

作者: 李贞玉

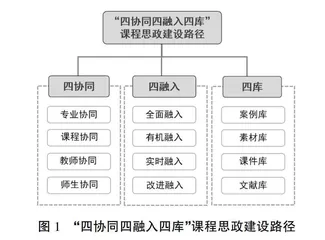

摘 要:地方高校一流专业课程思政建设事关高校人才培养质量,责任重大,意义深远。全面落实立德树人根本任务,全面开展专业课教师的课程思政能力提升,是全面推进课程思政质量建设的重要举措,思政课教师和专业课教师应做到思政课程和课程思政同向同行,共同推动课程思政落地落实、见功见效。该研究建立“四协同四融入四库”课程思政整体推进机制,旨在系统梳理课程思政过程中遇到的共性问题和个性问题及成因,总结成功经验,构建地方高校化工类专业课程思政建设路径,并提供一种可分享、可复制的课程思政育人模式。

关键词:课程思政;建设路径;育人模式;人才培养;化工类专业

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0037-04

Abstract: The ideological and political construction of first-class professional courses in local colleges and universities is related to the quality of college talent training, which has great responsibility and far-reaching significance. It is an important measure to comprehensively promote the quality construction of curriculum ideology and politics to fully carry out the fundamental task of cultivating morality and cultivating people, and comprehensively carry out the improvement of curriculum ideology and politics ability of teachers of professional courses. Teachers of ideological and political courses and teachers of professional courses should carry out ideological and political courses in the same direction, and jointly promote the implementation of curriculum ideology and politics and see results. This study establishes the overall promotion mechanism of "four synergies and four integration into four libraries" course ideology and politics, aiming to systematically sort out the common problems and individual problems encountered in the course ideology and politics and their causes, sum up successful experiences, build a path for the ideological and political construction of chemical professional courses in local colleges and universities, and provide a shared and replicable curriculum ideology and political education model.

Keywords: curriculum ideology and politics; construction path; education mode; talent training; chemical engineering major

基金项目:2021年吉林省高等教育教学改革研究课题“化工类专业学生创新创业能力全过程培养模式探索与实践(重点)”(JLJY202100853068);2021年吉林省教育科学规划课题“地方高校化工类专业课程思政建设路径研究”(GH210085)

作者简介:李贞玉(1974-),女,朝鲜族,吉林长春人,理学博士,副教授。研究方向为人才培养和专业建设的教学改革。

课程思政的建设路径研究是学习贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述的需要。加强大学生思想政治教育是习近平总书记关于教育重要论述的重要内容之一。2016年12月,在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记提出“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这一教育的根本问题。2018年9月10日,在全国教育大会上,习近平总书记在讲话中提出了“九个坚持”,强调“坚持把立德树人作为根本任务”。2020年9月22日,习近平总书记主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会时强调要“坚守为党育人、为国育才,努力办好人民满意的教育,在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人”。开展课程思政是高校落实立德树人根本任务的重要途径,开展课程思政相关研究与实践是学习贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述的重要切入点。

课程思政融入专业教育是贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》的需要。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确提出所有高校、所有学科专业、所有教师和所有课程都要开展课程思政,“使各类课程与思政课程同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局”。开展课程思政相关研究与实践是学院层面结合学科专业特点有效落实《高等学校课程思政建设指导纲要》的重要前提。

构建课程思政体系是有效解决课程思政实施过程中遇到的痛点、难点问题的有效途径。目前高校课程思政改革存在的问题表现为缺乏有效的激励机制;对教师课程思政能力和效果的评价机制不完善;思政课和专业课的协同育人机制还未形成。难点具体为专业知识点背后隐藏的课程思政元素的挖掘比较困难;课程教学过程中,思政元素的融入方式还有待提升;与专业课程的知识体系相吻合的课程思政体系构建工作比较困难。教育本质上,高校所开设的各类课程都应将价值引领寓于知识传授与能力培养过程之中,实现价值引领、知识传授、能力培养的育人目标。然而,我国高校课程体系日趋呈现精细化、规范化、专业化的特色,导致育人功能从知识传授、能力培养中剥离[1]。

一 课程思政研究现状及发展动态

2018年3月,吉林省高等学校工作委员会印发《全省高校课程思政教学改革试点工作方案》(吉高校宣〔2018〕2号),贯彻落实教育部《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》(教党〔2017〕62号)文件要求,开展课程思政教学改革试点工作;2020年11月吉林省教育厅印发《吉林省全面推进高等学校课程思政建设工作方案》(吉教高〔2020〕25号),贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》精神;2021年3月吉林省教育厅下发《关于组织开展教育部、吉林省课程思政示范(建设)项目遴选工作的通知》,强化示范引领,强化资源共享,全面推进全省课程思政高质量建设。

当前,课程思政的理论研究和实践探索主要聚焦内涵诠释、元素挖掘、方法创新和教学实践四个主要领域,着力于解决课程思政“内涵是什么?”“思政元素如何挖掘?”“如何融入教学?”“如何推进实践?”四个重要问题。自2014年课程思政提出以来,课程思政的理念与实践呈现以下四大发展趋势[2]。

(一) 课程思政内涵理解从课程转向理念

课程思政内涵核心和实践重点在传统的五门高校思想政治理论课之外,逐渐扩展为建设一系列有专业特色的思政课程。教师主体对课程思政内涵的理解出现从“具体课程建设”到“深入理念把握”的转向。邱伟光认为,课程思政是“以课程为载体,以各学科知识所蕴含的思想政治教育元素为切入点,以课堂实施为基本途径的育人实践活动”。

(二) 课程思政教学设计和方法得到完善

教学设计的完善包括经典历史、人物事迹、反面教材、失败教训和警示问题等的立体化德育资源库,配合具有时代感和吸引力的思政案例分析、时事播报、纪录短片、行业精英视频等多媒体资源,构建有特色、高效能的课程思政教学资源,做到有心设计教学,无声浸润育人。面对新时代学生数字化生存的新常态,打造智慧课堂、线上课程、VR课程和沉浸体验等教学模式,拓宽课程思政的传播形式和辐射影响力,实现课程思政与智慧化教学的互联互通,课堂内外、线上线下、现实虚拟的融合为一[3]。

(三) 课程思政建设教学路径的能力得到拓展

“将价值塑造、知识传播和能力培养三者融为一体”的目标要求,仅靠课堂教学几十个学时是远远不够的,还需要延伸教学链条,拓宽教学路径。为了解决如何实现思政价值目标细化、深化、内化的问题,教师主体开始逐渐加强三个方面的能力建设。第一,善于学会运用第二课堂,深化育人效果。第二,善于学会运用社会大课堂,内化育人效果。第三,善于学会运用网络平台,细化育人效果。近年来,通过网络发现思政问题,利用好网络整合思政资源,驾驭好网络提升育人成效,使思政工作立体化、全覆盖、无死角[4]。

(四) 课程思政教学评价从单一向多维发展

评价的主体越来越全面和多样,以保证评价的客观性、全面性和科学性。第一,评价主体。评价主体包含学生本人、班级评价小组、专业课教师、专业课程的管理人、思想政治理论课教师、辅导员、实践导师和学业导师等。第二,评价维度。根据评价主体体现出不同视角,以保证其全面性和科学性。其中,学业导师更为侧重对学生学业理想、未来的职业选择、个人学业与社会发展的关系认知等进行评价。而思想政治理论课教师则更为侧重社会主义核心价值观对学生专业思想引导的评价。第三,评价结论。无论是哪一个主体的评价,最终都将结合学生的写实性评价,综合形成系统的结论。

总之,课程思政在教学实践过程表现为单一课程思政到课程思政与思政课程协同共进,再到与日常思政协同建构的发展趋势。从教学实践的主体维度考察,则呈现出教师自发活动到教师间协同,再到各部门协同的演进趋势,课程思政、思政课程、日常思政三者同向同行,形成“三全育人”协同效应。内涵理解从课程转向理念,课程思政教学设计和教学方法得到完善,课程思政建设教学路径的能力得到强化和拓展,教学评价从单一向多维发展[5]。

二 构建“四协同四融入四库”课程思政建设路径

(一) 发现问题和解决问题

长春工业大学作为吉林省特色高水平应用研究型大学建设单位,承载着为国家培养社会发展和经济建设需要的德才兼备高级专业人才的使命,一直重视学生思想政治工作,尤其是党的十八大以来,构建并实践了“十维并举,融通共育”三全育人模式,取得了明显效果。长春工业大学化学工程学院高分子材料与工程、化学工程、环境工程和制药工程四个专业,按照上级和学校的统一部署,全面推进课程思政过程中不断发现问题和解决问题,总结如下。

1 整体推进不同步问题

当前多数课程思政的设计者和实施者为任课教师,由于教师对课程思政的认识、理解和实践不同,导致同一专业不同课程之间、同一学科不同专业之间、同一课程不同教师之间、同一课程师生之间的不同步、不协同,进而出现思政知识点不全面、思政功能不聚焦、思政效果不明显等现象。

2 思政元素融入不恰当问题

由于受到专业课教师教育经历、学识和知识面等方面的制约,在课程思政建设过程中会出现思政元素与课程融入不恰当问题,诸如:“蜻蜓点水现象”,课程思政元素没有经过系统设计,导致专业思政元素完整性较差;“颗粒大小不均匀现象”,思政内容篇幅过长冲淡专业教学、过短没有达成预期目标;“时空错位现象”,思政元素融入位置不恰当或思政元素内容陈旧过时;“内容不更新现象”,没有或少有同行或专家评价,思政元素不能与时俱进、持续改进、不断更新和优化。