高校劳动教育课程与工程训练中的沉浸式项目化教学融合探索

作者: 史成坤 孙英蛟 赵雷 齐海涛 朱德明

摘 要:劳动教育作为当前高等教育的研究热点,其在强调实践过程方面与工程训练体系有融合的优势。在剖析劳动教育在工程训练中的现状、新工科背景下两者之间的联系基础上,以基础实践训练课程机械工程技术训练为例,提出以“三位一体”理念构建沉浸式项目化工程训练+劳动教育课程的框架和具体实践路径,从课程内容、形式、考核机制、创新教学载体等方面给出明晰的实施办法。结合课程成绩和问卷调查反馈可看出这种教学改革使学生的劳动素养和工程素养都得到提升,为工程训练类课程融合劳动教育提供实践借鉴。

关键词:劳动教育;工程训练;三位一体;沉浸式;项目化教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0126-05

Abstract: As a current research hotspot in higher education, labor education has the advantage of integrating practical processes with engineering training systems. On the basis of analyzing the current situation of labor education in engineering training and the relationship between them under the background of new engineering disciplines, taking the basic practical training course of Mechanical Engineering Technology Training as an example, a framework and a specific practical path for constructing an immersive project-based engineering training+labor education course based on the "trinity" concept are proposed. Clear implementation methods are provided in terms of course content, format, assessment mechanism, and innovative teaching carriers. Based on course grades and feedback from questionnaire surveys, it can be seen that this teaching reform has improved students' labor and engineering literacy, providing practical reference for the integration of labor education in engineering training courses.

Keywords: labor education; engineering training; trinity; immersive; project-based teaching

基金项目:教育部高等学校机械基础课程教学指导委员会和教育部高等学校工程训练教学指导委员会教学研究项目“基于《机械工程技术训练》课程的劳动教育课程研究”(JJ-GX-JY202124)

第一作者简介:史成坤(1982-),女,汉族,河北定兴人,博士,副教授。研究方向为机械制造与机器人技术。

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,对于培养社会主义建设者和接班人具有重要战略意义。自2020年中共中央、国务院就加强新时代大中小学劳动教育而印发《中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》),以及教育部组织研究制定并印发了《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)以来[1],全国各高校如火如荼地开展了劳动教育的研究和实践[2-5]。工程训练中心作为实践教学基地,具有可以让学生“出力流汗”的场地和实践课程,即所谓的天然的劳动教育优势,因此也成为劳动教育潮流中较为活跃的教学单位。无论在工程训练教学中强调劳动教育属性[6],还是将劳动教育融入某个教学模块[7],或者如合肥工业大学实训基地开设专门的劳动教育课程[8],都是有益的尝试。但总体来看,在劳动教育体系尚不成熟的环境下,基于某几门课程的探索呈现出“离散化”的倾向,而且大多数研究停留在理论层面,具体实践路径不太明晰。如何将工程训练教学体系与劳动教育有机融合,强化劳动教育功能,以点带面,从而全面和系统地推进劳动教育,需要以体系性建构为基本,以课程建设为抓手,以教学实践效果为评价依据。本文将探讨如何从实践层面构建这种劳动教育+工程训练体系,并最终从多方面评价课程改革结果。

一 工程训练中的沉浸式项目化劳动教育课程建设探讨

(一) 工程训练中的劳动教育现状

与新中国成立初期的放弃课程去学工、学农、种地相比,新时代的劳动教育处于经济、社会快速发展的时期,体现出更为复杂的形式和要求。比如脑力劳动所占比重更大,劳动形式更为丰富,劳动主体的诉求多样,受教育对象对劳动的认识较浅等。

在劳动教育被各高校广泛引起重视的大环境下,工程训练中的劳动教育体现出多方面的“不一”。首先是认识不一。有的认为工程训练中的实践教学本身自带劳动属性,工程训练就是劳动教育;有的认为工程训练不等于劳动教育,需要专门研究。其次是内容和形式安排不一。有“借用型”,即借用现有课程的架构,增加劳动教育内容;有“新增型”,即新增加劳动教育课程;有“混合型”,即将前两种结合;还有“课程群”形式,建立系列劳动教育课程。最终效果难以统一评价,劳动教育效果是否达到预期,跟教学目标以及评价方式有关。

劳动贯穿工程训练始终,但其教育属性较弱。如前所述,工程训练的各个环节都需要“劳动”,但这是伴随课程的流程性产物。学生接受完训练后在实践能力方面有所提高,而其很少会觉得自己的劳动能力获得了锻炼。究其原因,还是在授课过程中并未设置强调劳育属性的环节。

(二) 新工科背景下工程训练与劳动教育的联系

新工科背景下,高校对工程人才的培养始终遵循提高其创造性、知识运用能力等综合工程素质的宗旨,无论工程训练还是劳动教育,都应在围绕这个宗旨前提下开展。

工程训练是与劳动教育并行的教育过程,前者注重培养学生的综合工程素养,后者着重培养劳动相关的观念和能力,两者在某些方面有相通性和重叠,但不能划等号,否则就会大大弱化劳动教育的效果。

工程训练的教学体系是围绕“实践”开展的,其特点有:实践性强,几乎所有课程都需要学生动手实践,身体力行;根据学生发展阶段,分层次递进式教学;以工程项目为主线,培养学生综合工程素养;突出工程中的规则意识、质量意识和专注品质等。这些特点与 《纲要》的核心要求不谋而合。《纲要》指出劳动教育的基本理念包括“强调身心参与,注重手脑并用。让学生面对真实的个人生活、生产和社会性服务任务情境,亲历实际的劳动过程,善于观察思考,注重运用所学知识解决实际问题,提高劳动质量和效率”。纵览《纲要》中有关高校劳动教育的总体目标、教育途径和关键环节,发现其与工程训练教学有高度的契合度,可以充分利用工程训练的场地、实践教学经验、师资等优势资源开展劳动教育,而在劳动教育过程中被强化的德智体美劳融合的工程素养又可以提升工程训练的教学效果,二者相辅相成,相互促进。

(三) 利用工程训练的实践优势开拓与工程训练融通的劳动教育路径

1 以形成正确的劳动观为教育目的,使学生养成“辛勤”的劳动习惯

《意见》中指出,新时代的劳动教育要“使学生能够理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念”。这可以看作是劳动教育的目的,即形成正确的劳动观。大学生只有以此为指引,才能从心底认可劳动的重要性,才能更投入于劳动过程,最终享受劳动带来的成果。

强化辛勤劳动的意识,从而培养积极的劳动态度。当代大学生在优渥的生活环境中成长,对于“辛勤”的切身体会较少,一旦遇到劳而无获的情形,就容易产生失落,甚至转向不劳而获。劳动教育用各种形式让学生体会“辛勤”,养成“辛勤”学习、工作的劳动习惯,使其以积极的态度对待劳动中遇到的困境,坚持不懈。

2 以“三位一体”理念打造沉浸式项目化工程训练+劳动教育课程

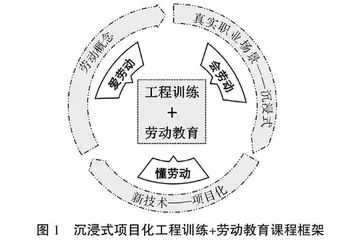

借鉴刘向兵等[9]提出的劳动教育的“三位一体”理念,通过劳动思想教育、劳动实践锻炼、劳动知识与技能培育的“三位一体”实现“身、心、脑”的“三位一体”,实现爱劳动、会劳动、懂劳动的“三位一体”。在沉浸式工程训练基础上,融入劳动教育,借用项目式教学方式,以“三位一体”理念打造工程训练+劳动教育课程(图1),主要实践路径如下。

1)赋予工程训练教学模块劳动概念,寓思想教育于实践中,让学生在实践过程中明确其中的劳动含义,从思想上理解和形成正确的马克思主义劳动观,进而热爱劳动、热爱创造。

2)构建真实的符合时代发展进程的职业场景,使学生直接经历物质财富的创造过程,通过在客观世界中实践锻炼而获得充分的感性认识,感受劳动的艰辛和收获的快乐,从而内化为“会劳动”。

3)在知识技能培养的基础上,引导利用新知识、新技术、新工艺进行创造性地劳动,在动手实践的过程中创造有价值的物化劳动成果,即“懂劳动”。

二 沉浸式项目化工程训练+劳育课程的教学实践

北京航空航天大学(以下简称“我校”)工程训练中心对一些核心课程包括工程认识(认知)、机械工程技术训练和电子工程技术训练(实践)以及综合创新训练(创新)等进行了劳动教育强化,将其打造成系列递进式的工程训练+劳育课程群。其中机械工程技术训练覆盖范围最广,可以满足劳动教育通识化、覆盖面广的要求,同时作为一门重要工程实践类基础课,为学生的整个大学生涯奠定了五育融合发展的基调。本轮劳动教育教研以该课程为重点研究对象,开展了教学实践。

(一) 机械工程技术训练课程劳动教育建设目标和思路

课程建设目标是,在马克思主义劳动观的引领下,在《意见》《纲要》等文件指导下,深入剖析劳动教育的时代特点和要求,充分挖掘课程中的劳动教育属性,对课程现有内容进行梳理和凝练,设置以劳动教育为核心的课程环节,开拓基于机械工程技术训练课程的劳动教育新模式,培养具有较高劳动素养的大学生,打造具有可推广性的新时代高校劳动教育精品实践课程。

具体思路是,构建“模拟工厂”,营造真实生产情境,将课程环节围绕劳动教育核心分解成几个模块,让学生在以团队方式亲身体验产品设计、制造及销售全流程的过程中,树立正确的劳动观,培养积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质,具备用所学知识、技能进行创造性劳动的能力。

(二) 机械工程技术训练课程劳动教育建设的具体实施过程

课程围绕两条主线展开:一是劳动要素模块,二是产品生产,两条主线有机结合,前者是核心,构成课程的主题,后者是实现方式。学生通过动手实践去体悟、领会劳动的要义。同时在每个模块都安排反思交流环节,引导学生思考劳动过程和结果与社会进步、个体成长的关联,避免停留在简单的苦乐体验上。

1 沉浸式劳动要素模块——形成劳动观念

将劳动要素分为六个模块:劳动之理、劳动之规、劳动之新、劳动之美、劳动之策、劳动之价,将生产实习融入六大模块,让学生在实践过程中明确其中的劳动含义。具体模块的目的、内容、形式见表1。