基于BIM技术的线上线下混合式教学模式创新实践

作者: 刘云 刘渊 赖杰 赵玉坤 姚怡帆

摘 要:混凝土结构基本原理是我国高等教育土木工程专业的核心专业基础课程,对学生掌握国家标准规范和结构设计方法理论,培养土木工程勘察、设计和研究的综合能力具有重要地位和作用。教育信息时代背景下对土木工程专业科技人才的实践和创新能力有更高的要求。针对传统教学模式的不足,教学团队根据持续迭代的教学实践,从教学目标、教学内容和教学模式开展分析,开展基于BIM技术的线上线下混合式教学,并以“T形梁正截面受弯承载力设计”为例,构建O-PIRTAS线上线下混合式教学模式,并提出相应的具体实施策略。

关键词:BIM技术;线上线下混合;混凝土结构基本原理;创新实践;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0076-05

Abstract: The Basic Principle of Concrete Structures is a core foundational course in the civil engineering program of higher education in our country. It plays an important role in helping students grasp national standards and regulations, as well as theories of structural design methods, while cultivating comprehensive abilities in civil engineering surveying, design, and research. In the context of the educational information era, there are higher demands for the practical and innovative capabilities of scientific and technological talents in the civil engineering field. Addressing the shortcomings of traditional teaching models, the teaching team has analyzed teaching objectives, content, and models based on continuous iterative teaching practices. They have developed a blended teaching approach that integrates online and offline learning based on BIM technology. Taking the example of "Design of Bending Capacity of Normal Section of T-shaped Beam", the O-PIRTAS blended teaching model has been constructed, along with corresponding specific implementation strategies.

Keywords: BIM technology; blended learning; Basic Principles of Concrete Structures; innovative practice; teaching model

在全球信息化和技术日新月异的今天,高校教育数字化已成为教育改革的核心驱动力。数字化技术赋予教育新的形式提升了教学灵活性。同时,个性化学习和定制化教学在数字化教育中得到重视,有效调动学生积极性并满足个体差异[1]。教育部部长怀进鹏指出中国教育“从联结为先、内容为本、合作为要的‘3C’走向集成化、智能化、国际化的‘3I’”[2-3]。另一方面,《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中提到,深化应用建筑信息模型(BIM)技术,提升建筑设计、施工、运营和维护协同水平,加强建筑全生命周期管理;大力发展数字设计、智能生产和智能施工[4]。教育数字化作为“数字中国战略”的一部分,在推进贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中发挥着重要的作用[5]。如何将数字信息技术更好地应用于教学,有效地提升人才培养质量是混合式教学的重要研究方向。

当下,国内众多高校教育工作者从不同角度开展混合式教学的研究与探索。刘渊等[6]围绕线上自主学习、线下课堂精讲及课后拓展,构建基于OTASE模式的线上线下混合式教学,并提出相应的教学实施策略。陈汝芹等[7]采用“探究式-小班化”互动式教学方法,向学生推送最新的研究报道(如相关学生期刊、数据库和公众号),开阔学生视野,进一步加强师生互动,体现共同学习理念。苗峰等[8]基于超星、雨课堂等教学平台,自制和遴选网络、电子与纸质等形式和课件、视频等优质教学资源,不断迭代更新,为开展线上线下混合式教学提供资源支撑。孙惠香等[9]在课程资源全面建设的基础上,实行线上线下混合式教学模式改革,以激发学生的主动性和创造性。建筑信息模型(Building Information Modeling)具有可视化等优点,在工程领域广泛使用,可理解为建筑领域中CAD的升级变革。BIM技术课程教学中能够把二维平法施工图中钢筋信息以三维模型直观展示,化解学生缺少工程经验,缺乏构造认识的学习痛点,辅助师生在课堂上开展有效讨论和互动,以实现结构设计信息的有效表达[10]。汤永净等[11]将预制装配式混凝土结构和BIM等新技术与传统知识点融合,有效激发“00后”的学习热情。然而,相关研究主要从教学理论角度入手,较少用实际案例进行全面介绍。鉴于此,本研究以具体课程为实例,选用应用型本科专业的混凝土结构基本原理课程,探究基于BIM技术的线上线下混合式教学模式在火箭军工程大学土木工程专业中的应用情况,以期为相关同类高校的教学改革提供一定参考。

一 课程概括

混凝土结构基本原理课程以土木工程制图、土木工程材料和结构力学为基础,结合混凝土结构设计相关规范和标准,培养学生土木工程勘察、设计和研究的综合能力。该课程在教学过程中不仅要使学生正确理解设计规范和标准的内涵、理解结构设计的一般原则、基于概率理论的极限状态设计方法,掌握基本构件的计算方法和构造规定,培养学生能够基于基本构件的受力特点开展性能分析,具备材料选择、截面确定、配筋设计等实践能力,而且需要培养学生工程思维,强化工程意识,帮助学生树立正确的工程伦理观。本课程为后续地下结构等专业背景课程的学习起到奠基作用,也为土木工程施工等首次任职课程的学习起到搭桥修路的作用。

混凝土结构基本原理具有“五多”(知识点多、符号多、系数多、公式多和构造要求多)的特点。课程实践成本高、设备复杂、危险系数高,受教学周期与土木工程建设周期不一致的影响,组织开展实践训练比较困难。同时工程结构设计复杂,涉及大量公式且设计方案没有唯一解,要求学生具备工程思维,这与科学思维存在较大差异,学生难以接受。

基于上述分析,依托互联网平台,构建线上线下混合式教学模式,实现“以学生为中心”分层分类教学,成为课程教学改革的必然选择。

二 O-PIRTAS线上线下混合式教学模式的构建

(一) 教学目标设定

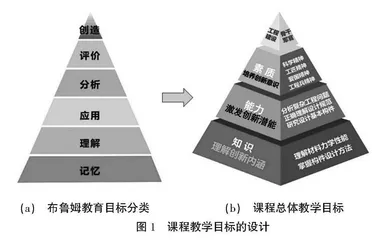

根据布鲁姆教育目标分类,依据大学学校办学思想、办学定位及土木工程专业最新版的人才培养方案,结合本课程在人才培养中的地位作用,设定教学目标如图1所示。知识、能力、素质三层目标紧密相扣,层层递进,最终实现以学员为中心,以土木工程设计能力产出为核心,在课程思政引领下,将夯实理论基础,突出工程应用的教学理念贯穿于教学全过程,为学生从事土木工程建设储备必要的知识、方法和技能,践行知识育人、立德树人、为站育人的三位一体终极育人理念。

(二) 教学内容重构

根据课程教学内容,遵循学生认知规律,以学科为导向,遵循“材料—构件—结构”的逻辑主线、“性能—分析—设计”的教学过程,按照基础理论、设计应用和综合实践三大模块,重构课程内容,构建模块单元化学习体系,课程内容与特色如图2所示。

(三) 教学资源建设

开展线上线下混合式教学的前提是具备充足丰富的线上线下教学资源,依托教学团队同步在建的《混凝土结构基本原理》新形态教材,自建短视频30个、微课1个、音频5个、课件30个、三维模型30个、教学动画100 s、图片160张和表格50个,通过微信群、雨课堂等线上平台,实现教学资源共享,包括优选引进微课视频39个、配套课件45个、二维码(40个)、教学微信公众号5个和线上作业25次(128道),设置10个讨论主题,13次线上考试。线下资源包括自建试题库(1 250道)、教学内容鱼骨图(1张),自建思政案例库(50个),教学知识点总结(9章),建筑材料与工程结构实验室,土木工程BIM协同创新平台,土木工程施工仿真训练实验室,具体见表1。

(四) 教学活动设计

根据重构后的教学内容,依托已建成的教学资源,在具体的教学实施中,选取典型内容,开展基于BIM技术的线上线下混合式教学,具体教学实施方案见表2。

其中,以第3单元中“T形梁正截面受弯承载力设计”为例,依据布鲁姆的学习金字塔理论,确定本次课的总体教学设计如图3所示。

本次课基于O-PIRTAS混合教学模式开展教学,即确定目标(Objective)、课前准备(Preparation)、知识学习(Instructional video)、知识回顾(Review)、深化理解(Test)、课堂活动(Activity)和总结拓展(Summary),具体教学实施安排见表3,从学员认知规律出发,确定低阶教学目标和高阶教学目标,低阶教学目标为“归纳T形梁的特征”,高阶教学目标为“掌握T形梁的计算方法及设计”。

课前准备方面,引导学生查找我国不同结构类型的桥梁工程,依托陕西省第六届大学生结构设计竞赛赛题制作桥梁模型,以此激发学习动机,发展先前知识;视频知识学习方面,针对低阶教学目标,对应传统课堂的课内教学,引导学生学习“T形梁的由来和优点”,此外推送加拿大桥梁倒塌事故视频,启发学生对基于承载能力极限状态设计的思考,也是重构教学内容中第3单元“基于概率理论的极限状态设计方法”的呼应;针对低阶教学目标对应的知识点,开展简要回顾;课堂在线测试中,设置选择题,深化学生对基础知识的理解,对答错的问题进行检视和纠错;在课堂活动中,围绕高阶教学目标开展组织实施,依次设置三个教学活动:组织学生现场开展桥梁模型加载试验,增强课堂的创新性和趣味性,加强课堂和学科竞赛的关联度;使用自制的彩纸拼图开展T形梁的计算学习,增强课堂的创新性;针对营区T形桥梁模型开展结构设计,落脚工程建设需求,增强课堂的为战性。在总结拓展中,引导学生以思维导图的方式开展总结,课后拓展题目设置中,预习第8单元“楼盖综合课程设计”(两类T形梁)的知识,实现理论课和实践课的有机融合,开展营区T形梁的设计,用CAD绘制T形梁配筋的二维图,用BIM开展三维建模,增强课程的挑战度。

图3 基于金字塔学习理论的课堂设计

三 教学改革效果分析

在混凝土结构基本原理的教学中采用基于BIM技术的线上线下混合式教学模式,有效地化解了传统教学模式中的难点问题。课程自2020年开始建设线上资源,2021年实施线上线下混合式教学,2022年指导学生参加全国BIM建模创新比赛和陕西省大学生结构设计竞赛,2023年建设新型态教材,2024年获评大学“金课”。

课程自开课以来,经过持续的教学改进,在历年土木工程专业学生中受到了广泛好评。