教育新基建赋能教育强国建设实践的思考与探索

作者: 王艺婷 徐东辉 孙为民 李夕海 刘霞

摘 要:党的二十大作出“建设教育强国”的战略部署,成为推动我国教育体系实现高质量发展的时代课题。该文从教育新基建赋能教育强国建设的角度出发,系统总结教育新基建概念提出的时代背景、重点领域、重要意义,分析教育新基建对我国教育领域可能引发的八个方面深刻变革,梳理世界教育强国应具备的六个方面典型特征,凝练教育新基建对教育强国建设产生的“四个加速作用”,结合当前各高校推动教育新基建实践应用中存在的问题提出五个方面具体原则,理清我国教育新基建与教育强国战略之间的内在联系,为下步抓好教育新基建探索实践提供理论支撑和实践思考。

关键词:教育新基建;教育强国;建设实践;思考;探索

中图分类号:G521 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S2-0001-05

Abstract: The 20th National Congress of the Communist Party of China (CPC) has made the strategic plan of "building a strong country in education", which has become the task of the times to promote the high-quality development of China's education system. From the point of view of the construction of new educational infrastructure, this paper systematically summarizes the background, key areas and significance of the concept of new educational infrastructure, analyzes on the eight possible profound changes of new educational infrastructure in China's educational field, and combs the six typical characteristics of the world educational power. This paper analyzes the "four accelerating effects" of the new educational infrastructure on the construction of educational power, puts forward five specific principles in the light of the problems existing in the current practice of promoting the new educational infrastructure in colleges and universities, clarifies the internal relationship between the new educational infrastructure and the strategy of educational power, and provides theoretical support and practical thinking for the exploration and practice of the new educational infrastructure.

Keywords: new infrastructure for education; powerful educational country; construction practice; thinking; exploring

随着信息技术融合于教育程度的提升,信息技术将从影响教育发展的外生变量演变为变革教育系统结构的内生变量[1],并带来教育理念、环境、文化、方式和载体的深刻改变。2022年,Chat GPT智能聊天机器人及元宇宙的横空出世,昭示着教育与AI深度融合的时代即将到来,如何利用人工智能等新型信息技术发展智慧教育已成为当下及今后很长一段时间要回应的问题。

党的二十大作出了建设教育强国的战略部署。教育部结合教育系统实际,印发《关于教育系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》,其中强调:“要大力推进教育新型基础设施建设,构建数据驱动的教育治理新模式,不断健全教育信息化标准规范体系,深化国家智慧教育公共服务平台建设和应用,服务教育教学模式变革与创新[2]。”为促进智能化条件下的教育新体系构建指明了方向,必须紧跟信息时代带来的教育之“变”,以教育新基建为牵引,助力教育强国建设,推动教育体系整体性变革,实现教育高质量发展。

一 深刻理解教育新基建的内涵要义

2021年7月,教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》[3](以下简称“《意见》”),正式拉开教育新基建帷幕。《意见》指出,教育新型基础设施是以新发展理念为引领,以信息化为主导,面向教育高质量发展需要,聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用和可信安全等方面的新型基础设施体系[4]。

(一) 教育新基建的概念提出背景

经过“三通两平台”和“三全两高一大”两个时期的探索,我国教育信息化建设取得较大发展,目前,教育信息化建设正处于向更优质高效的阶段迈进[5-6]。当前形势下,党中央明确提出了加快信息化时代的教育变革以及构建服务全民终身学习教育体系等重要战略目标[2,7-8]。2020年以来,中央密集部署加快5G、人工智能、工业互联网等领域的布局,新型基础设施建设提速,数字产业化深入推进。2021年7月,教育部等六部门下发《关于推动教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》强调,到2025年教育新型基础设施体系将基本完成结构优化、节约高效、安全可靠的设计构想[3-4]。在国家新基建重点领域中,教育新基建已成为重中之重,在推动教育改革与创新发展中发挥着举足轻重的作用,是信息化时代教育实现数字赋能、智能升级和体制机制创新的牵引力量[9-10]。

(二) 教育新基建的重点领域

教育新基建全面推动信息技术与教育系统各要素的深度融合与创新发展,最终要实现的是促进教育教学改革,提高教育教学质量的目的[11]。《意见》聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用和可信安全六个方面,为我国教育改革、教育创新、教育发展指明了根本方向,明确了教育新基建的重点领域。

1 信息网络新型基础设施

通过建设教育专网,升级校园网络,充分利用国家公共通信资源,提供高速、便捷、绿色、安全的网络服务,提升学校网络质量,确保教育网络的发展跟上公共通信发展的步伐。

2 平台体系新型基础设施

通过构建新型数据中心、促进教育数据应用、推动平台开放协同、升级网络学习空间,推动各级各类教育平台融合发展,构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。

3 数字资源新型基础设施

通过开发新型资源和工具、优化资源供给服务、提高资源监管效率,研发个性化资源、设备、工具,构建国家统一的学科知识图谱,探索人工智能技术支持下的数字教育资源内容审核,推动数字资源的供给侧结构性改革,创新供给模式,提高供给质量。

4 智慧校园新型基础设施

通过完善智慧教学设施、建设智慧科研设施、部署智慧公共设施,支持有条件的学校利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施,促进学校物理空间与网络空间一体化建设。

5 创新应用新型基础设施

通过普及教学应用、创新评价应用、拓展研训应用、深化管理应用,开展新技术条件下的混合式、合作式、体验式、探究式教学,构建大数据支持下的实时监测和精准评估系统,探索基于教学能力智能诊断与分析的自适应学习和网络教研模式,普及线上协同办公、移动办公,促进信息技术与教育教学深度融合。

6 可信安全新型基础设施

通过增强感知能力、保障绿色上网、推动可信应用和健全应用监管四个方面,有效感知网络安全威胁,过滤网络不良信息,提升信息化供应链水平,强化在线教育监管,保障广大师生的切身利益。

(三) 教育新基建的重要意义

1 实现教育数字化转型的重要牵引

当今时代,人工智能、虚拟现实、云计算等新兴技术发展迅速,随之而来的是教育的数字化转型[12]。同时,现代人才培养目标也随着新技术在社会各个领域的广泛运用而深刻改变。教育新基建以数字信息技术为基础,可以为开放共享、互联互通的现代化教育体系打造坚实数字底座,助力培养具有信息素养的高科技人才,对教育强国战略的实施具有深远意义。

2 实现教育高质量发展的基础支撑

高质量的教育其核心要义是实现人的全面发展。教育信息化基础设施为个性化的教育提供了可行性的外部基础,是支撑教育高质量发展体系的支柱。在信息化的时代背景下,实现教育变革必须以实现教育信息化基础设施建设为前提[4]。

3 建设学习型社会的内在要求

习近平总书记在党的二十大报告上强调,“建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。这一战略部署,对提高人民的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,服务全面建设社会主义现代化国家战略任务,具有重大指导意义[13]。夯实教育新基建,推进教育信息化转段升级,将有力保障“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会建设。

二 教育新基建对教育产生的影响

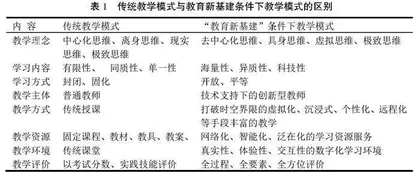

教育新基建的发展目标是利用新一代技术重新构建现在的教育环境、教育内容、教育过程以及受教育者与师者之间的关系[11]。实现以“学为中心”的教育数字化转型行动,改变以往的教与学的模式,从构建数字化的资源,到“教、学、管、评、测”全过程、全要素、全系统的新变革。变革要点见表1。

(一) 教学理念之变

以信息技术、人工智能技术等为重要标志的新兴科技革命,重塑着人类的思维观念、教育理念,信息化智能时代的教学理念变革趋向主要表现为:从中心化思维转向去中心化思维,从离身思维转向具身思维,从现实思维进入虚拟思维,从标准思维转向极致思维[14]。

(二) 学习内容之变

借助于网络信息技术的发展,知识和信息都变成了网络上随处流动的“比特”,教学的内容也从“有限性”走向“海量性”,从“同质性”走向“异质性”[15],从单一“专业性”走向复合“科技性”,科技素养、信息素养成为各行各业高素质人才所需具备的“基本技能”,这是传统教学内容和网络时代教学内容的重要区别。

(三) 学习方式之变

网络时代赋予了学生极大的学习选择权,传统封闭、固化的学习模式走向平等化、开放式,学生可以随时随地通过网络获取自己所需要的知识和信息,学习方式由被动转为主动,学生更倾向于个性化、探究式、自主式的泛在学习、终身学习[16]。

(四) 教学主体之变

教学信息化和网络化的发展,要求教师具备快速学习、深度学习、创新发展的能力[17],特别是对新技术、新工具具有持续学习的能力,能够跟踪教学环境和学生主体变化及时调整教学内容,并积极创新教学方式方法,推动技术与教学深度融合。

(五) 教学方式之变

科技颠覆式发展进步催生了教学方式的深度变革,教学的灵活化、在线化和终身化是未来教育的新常态[18]。特别是随着信息技术的深度发展,虚拟化、沉浸式、个性化和远程化的教学手段日益丰富,打破了以往教育的时空界限,拓展了教育的方式方法,可有效增强了教育的实际效果。

(六) 教学资源之变