多模态视角下外训中国国情军情课程思政教学研究

作者: 孟磊 吴海燕 李宜善

摘 要:加强外训中国国情军情课程思政教学,能够提高军事留学生对中国社会文化的总体认知,认同中国道路和中国主张,培养多元文化意识和跨文化交际能力。该文以培养目标为导向,引入多模态教学手段,从多模态教学资源选取、教学设计等方面重构该课程的教学过程,将思政元素渗透到课程知识中,力争讲好中国故事,传播好中国声音。

关键词:外训;课程思政;教学资源;教学设计;多模态

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S2-0073-05

Abstract: Strengthening the ideological and political education for military international students in the subject of Common Knowledge About China can improve their overall understanding of Chinese society and culture, identify with China's path and propositions, and cultivate multicultural awareness and cross-cultural communication skills. Aiming at the training objectives, this article introduces multi-modal teaching methods, and reconstructs the teaching process of the subject from the selection of multi-modal teaching resources and teaching design, infiltrating ideological and political elements into the training, striving to tell the Chinese story well and spread the Chinese voice.

Keywords: international training; curriculum ideology and politics; teaching resources; teaching design; multi-model

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人,全方位育人。2020年5月教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》进一步强调全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措,是全面提高人才培养质量的重要任务。据教育部统计,2009年在华留学生数量为23.8万人,2018年为49.2万人[1],这说明我国高等教育的国际地位迅速提升,对国际学生的吸引力进一步加大。随着我国高等教育、教学改革步伐不断加快,对留学生的培养模式及教学计划也要不断充实和改进,课程思政的教改理念与成功实践对留学生思想教育具有重要的指导和借鉴作用。加强留学生思政建设,将思政元素融入专业知识课程体系,有利于留学生核心素质的养成,也是培养知华、友华的留学生的应有之义。加强留学生教育的课程思政,是讲好中国故事,传播好中国声音,实现知识教育与思想政治教育的有机结合,是培养人类命运共同体的建设者、文明交流互鉴的推动者和具有全球竞争力的高素质、国际化人才的重要途径,也是加强中国在世界话语体系地位的重要举措[2]。

一 外训中国国情军情课程思政的意义

2018年教育部印发的《来华留学生高等教育质量规范(试行)》规定了留学生的人才培养目标,指出来华留学生应当熟悉中国历史、地理、社会、经济等中国国情和文化基本知识,了解中国政治制度和外交政策,理解中国社会主流价值观和公共道德观念,形成良好的法治观念和道德意识。军队《对外培训人才培养方案》中也规定,外训留学生的培养目标包括了解中国国情军情、社会制度、方针政策、法律法规和传统文化。中国国情军情是外训军事留学生的一门公共基础必修课程,课程从地理、历史、政治经济、文化和军事等维度展现真实的中国,旨在提高军事留学生对中国历史传统文化及中国发展概况、中国军情的总体认知。在该课程中融入课程思政教育内容,挖掘课程思政元素,让外训留学生全面深入了解中国的思想文化、价值观念、社会制度和国防军队建设等,进而理解中国道路、中国和平发展理念、构建人类命运共同体等主张,最终认同中国的价值追求及在国际舞台中的立场和态度。

另一方面,由于生活环境、文化背景等不同,来自不同国家的外训留学生之间、各国外训留学生与中方人员之间,在行为习惯、思想认识、价值取向等方面有许多差异。不同文化间的文化冲突,势必会使外训留学生在融入外训教育与管理时产生不适应。中国国情军情课程能够为各国留学生搭建一个共同交流的平台。加强中国国情军情课程思政,有利于使留学生在中国社会文化的氛围中,提高核心素质,养成包容、适应多元文化的意识、态度、技能,增进不同民族、社会、国家之间的相互尊重和理解,进一步增进留学生的集体生活的本领和跨文化交际能力,有助于外训留学生管理工作。

最后,高校国际学生课程思政教育是否取得成效,关键取决于留学生教师队伍的育人意识和育人能力[3]。外训教员在精心挖掘课程思政元素和准备教学资料过程中,既要引导军事留学生理解中国优秀文化的内涵,又要彰显当代中国的核心价值观,这需要教员自身树立中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,这样能在实际教学过程中,以充足的知识储备和自信精神,讲好中国故事,阐释好中国文化,从而提高了外训教员队伍的课程思政意识和能力,是新时期外训教员队伍建设的重要方面。

二 理论基础

(一) 外训中国国情军情课程思政现状

“课程思政”是近几年才提出的独具中国特色的思想理念,作为高等学校人才培养重要组成部分的留学生教育,存在重教学轻育人、重智育轻德育现象,思想政治教育被视为敏感话题,采取回避态度[2]。军事院校对外培训相较于普通高校留学生教育有一定的特殊性,一直较为重视对军事留学生阐释中国文化思想和价值观,但往往会由于教学内容及方式方法上的欠缺,在效果上大打折扣。

课程思政在操作实施层面的探索,集中在课程、教学、教材和资源等方面[4]。在外训课程思政的课程建设方面,仍处于较为初期水平,还集中在公共基础课程中,力求将思政元素或主题“嵌入”课程使其有“思政味”[5],还未深入外训专业课程。在课程思政教学方面,主要涉及教学方法上的创新,中国国情军情课程中逐渐应用了“互动式教学”“实践教学+互动教学+情景教学”理念,为了增强留学生对课程内容的理解,使用了多模态的教学资源。在教材建设方面,目前军内还未下发针对中国国情军情课程编写的课程思政教材。在教学资源方面,陆军工程大学各个学院正在进行各专业的思政素材库、案例库建设,但针对外训的公共基础课及专业课程,均未开展课程思政资源建设。目前外训中国国情军情课程,课程思政资源仍呈现碎片化、分散化特点,需要进一步系统化。总体而言,外训中国国情军情课程目标是使外训留学生客观了解中国社会发展状况、历史文化传统、政治制度及国防军队建设,从中国的视角来看待世界和平发展问题,推动中外文化交流与军事合作,发展国家和军队间友好关系,课程本身的“思政味”较为浓厚,但从课程建设、教学、教材和资源等方面,该课程的思政建设还不成熟,各个外训教学单位之间也未形成统一标准和评价体系。

(二) 多模态教学法的研究现状

多模态理论基础主要是Halliday创立的系统功能语言学,该理论认为话语除了语言之外,还包含其他非语言符号(绘画、音乐、舞蹈等),这些都可以表达意义。Kress[6]提出模态是人类通过感官跟外部环境之间的互动方式,如视觉模态、听觉模态、嗅觉模态、触觉模态和味觉模态等。多模态话语分析理论逐渐被应用到其他领域,其中包括教学领域。1996年国际教育组织New London Group[7]提出的多模态(multi-modality)概念,是一种借助网络、图像、角色扮演和其他多种形式教学方法的教学理论,调动学生的多种感官,有助于学生在学习和吸收信息方面有多重的选择,从而达到语言教学的目的。张德禄等[8-9]探索了多模态教学的整体框架结构,并研究了多模态教学的具体教学设计和安排。顾曰国[10]对多媒体和多模态学习进行了区分,将认知心理学引入多模态学习的研究中,构建了多模态学习模型,提出了关于多模态学习的五条假设。各类学术期刊发表的有关多模态教学的论文均以针对英语教学为主,对多模态教学进行不同方面的研究。

近年来,随着教学改革的深入开展,多模态教学方式也在各类课程教学中得到应用与研究,其中包括课程思政教学。魏锦京等[11]认为,多模态视域,作为一种充分发挥多种符号资源和感官系统的交叉影响、并在人机互动过程中产生意义构建的教学视域,其在改进了单一语言符号的传统思政教学方式的基础上,利用现代技术条件,帮助思政课堂提供了具备多元性、共享力、强吸引的传播话语意义表达范式。刘春雨等[12]通过言语沟通、图像放映、身体动作等多种方式和符号资源变换展示沟通,对大学英语思政教学模式进行实践研究及结果分析,从理论和实践两方面验证了大学英语思政教学模式的效用。曹一林[13]从课程资源设计、课程教学设计、课程评估设计和教学成效四个方面探讨了多模态教学在来华留学生中国概况课程中的实践与应用。

目前,学界对外训教学的课程思政研究尚不多见,本文从多模态视角进行中国国情军情课程思政教学研究,调动视觉、听觉、嗅觉和触觉等模态,以期增进学生对课堂内容的理解,提升教学效果,更好地培养“知华、友华”的外训留学生。

三 多模态视角下中国国情军情课程思政教学实践

做好外训中国国情军情课程的思政教育,关键在于润物细无声地将思政元素融入教学过程,本文主要思路是以培养目标为导向,将思政元素与课程知识融合,引入多模态教学手段,从教学资源选取、教学设计等方面重构该课程的教学过程。

(一) 课程思政元素的挖掘

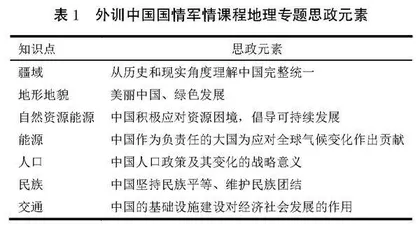

中国国情军情课程主要面向外训一年制任职培训军事留学生,是一门公共基础必修课程,共计40课时。课程从地理、历史、政治经济、文化和军事等维度展现真实的中国,旨在提高军事留学生对中国历史传统文化及中国发展概况、中国军情的总体认知。在各专题基础上,挖掘思政元素,凝练思政主题,各专题具体思政内容包括地理专题、历史专题、文化专题、政治经济专题和军事专题,具体见表1—表5。

(二) 多模态教学资源选取

不论在课上还是课下,教学资源是学生获取信息的主要来源。根据Kress对模态的定义,可以将多模态教学资源定义为,能够调动多种模态的教学资源,即该教学资源使得学生的不同感官与教员、教学内容、教学环境等产生互动。这一概念与通常研究的多媒体资源在定义和属性上有所不同。多媒体资源是以内容的载体即逻辑媒介来界定,即单逻辑媒介的叫单媒体,两个的叫双媒体,三个或以上的叫多媒体[10]。例如,纯文字的为单媒体,配有插图、表格等的则为文字图像多媒体,但获取文字图像多媒体信息,仅仅调动了视觉模态,因而文字图像多媒体信息属于单模态资源。各类符号系统的表达方式不同,其表达优势各异,如文本、图像(图表)、音频(声音)和视频(动画)等,它们可以满足学习者的不同需求。研究和实践表明,多模态的刺激有利于学习者对学习内容的关注和长久记忆,所以多模态教学资源能够帮助提高课程思政相关教学的效果和效率。