“双一流”建设中的天气分析课程双语教学模式探索

作者: 李艳 王瑞 杨毅 魏林波 王金艳

摘 要:在世界一流学科建设中,双语教学是培养适应国际竞争需要的创新型人才的重要手段。该文在分析我国高校大气科学学科双语教学基础上,通过教学实践、课堂观察、问卷调查和考情分析等方式,对兰州大学大气科学一流学科建设中的天气分析双语课程进行探索,提出在双语语境下,将问题和案例教学法融入模块化教学的(BMPC)双语教学模式中,并根据制约双语教学效果的问题提出相应的优化建议,为提高一流学科本科教学国际化水平和培养复合创新型人才提供参考。

关键词:一流学科;双语教学;大气科学;人才培养;天气分析

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)08-0027-04

Abstract: Bilingual teaching is an important way to cultivate innovative talents to meet the needs of international competition in the construction of world-class disciplines. Based on the analysis of bilingual teaching of atmospheric science in colleges and universities in China, this paper explores the bilingual course of synoptic analysis in the construction of first-class discipline of atmospheric sciences in Lanzhou University through methods including investigation, teaching practice, classroom observation, questionnaire survey and examination analysis. The bilingual teaching mode can be summarized as "under bilingual teaching background, teaching modules are executed by the problem and case teaching methods" (abbreviated as BMPC). Besides, according to the problems restricting the effect of bilingual teaching, this paper puts forward corresponding optimization suggestions, which may provide a reference for improving the international level of undergraduate teaching of first-class disciplines and cultivating compound innovative talents.

Keywords: first-class discipline; bilingual teaching; atmospheric science; personnel training; weather analysis

我国“双一流”建设战略的目的是通过一流大学和一流学科的建设带动中国高等教育的整体跨越式发展[1]。国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中指出,要培养拔尖创新人才,加强与世界一流大学和学术机构的实质性合作[2]。在高校本科教育中,如何与国际先进教学理念和教学方法接轨,有效提高本科教学国际化水平,培养学生的国际视野和创新能力,成为培养高素质专业人才需要解决的重要问题。

双语教学(bilingual education)主要是指教师以外语作为教学媒介语传授学科知识,学习者通过外语学习学科知识,达到能够熟练运用母语和外语进行交际、工作和学习的目的[3]。在高校本科阶段实行双语教学,培养学生的双语思维,是帮助本科生拓宽国际学术视野、把握学科前沿和增强国际交流能力与自信的有效手段[4]。

2017年,兰州大学大气科学专业入选世界一流学科建设名单,在“双一流”建设的新形势下,需要结合专业实际构建科学完善的课程体系,提升学生专业综合能力[5]。双语教学是其中的建设项目之一。天气分析是大气科学专业基础课[6],也是兰州大学大气科学专业核心课程。在“双一流”建设的新形势下,为提升学生专业综合能力和国际学术视野,兰州大学天气分析双语课程于2021年春季学期正式运行。本文在分析国内高校天气分析课程及其双语课程开设的基础上,结合教学实践、课堂观察、问卷调查和考情分析等方式,剖析天气分析课双语教学取得的成效和存在的问题,针对暴露出的问题,提出进一步优化一流学科双语教学的建议,以期探索形成与国际先进教学理念与教学方法接轨的、符合世界一流学科实际的双语教学模式。

一 国内相关课程开展情况

目前,我国很多高校开展了大气科学专业相关的“汉语+英语”双语教学,如南京信息工程大学开展了大气化学、天气学诊断与应用和卫星、雷达遥感信息处理与应用等课程,中山大学开展了天气学分析课和流体力学课,云南大学开展了大气科学概论课和诊断分析与绘图实验课,成都信息工程大学开展了大气环流课,兰州大学开展了天气分析双语课程。其中,中山大学和兰州大学的天气分析双语课程学分均为3,约占总学分的1.9%。

天气分析作为大气科学的专业核心课程,是一门理论与实践深度融合的课程。其教学方法也得到了大家的充分重视和广泛讨论。如吕梅等[7]提出了研讨式教学法的应用,主要是将教学内容分成相对独立的模块,采用选题、独立探索、小组交流、大班讲评和总结提高五步研讨式教学法。姚素香[6]将问题式教学法(Problem-Based Learning,简称PBL)应用到了天气分析课程教学中,突出了以学生为主体、以问题为核心。高文娟等[8]在天气预报上机实习教学实践过程中应用了案例教学法。这些教学法实践的目的都是为了充分调动学生学习的积极性和参与度,使传统的教学方式从“以教师为中心”向“以学生为中心”转变,架起理论与实践之间的桥梁纽带。

双语教学方法一般分3种:①沉浸型。完全使用非母语的第二语言进行教学;②保持型。开始使用母语教学,逐渐使用外语进行部分教学;③过渡型。初期部分或者全部使用母语,逐步转变为第二语言进行教学[3]。目前在我国高校双语教学中,多使用保持型和过渡型的语言模式[9]。双语教学对教师和学生都有着较高的要求,教师在选择双语模式时,需要根据学生反应和意见并与学生积极互动交流从而选择更合理的教学方法[9];而学生在双语教学模式下,除了学习专业知识,还要逐步适应双语教学语境及教学方法[4]。

从以上可以看到,为有效提高本科教学国际化水平,我国很多高校在大气科学双语教学方面进行了积极探索,取得了一些经验和成果,但双语教学开展课程相对较少,各个专业课之间差异较大,作为一种新型的教学模式,天气学方向的双语教学模式仍需要根据自身特点深入探索。

二 天气分析课双语教学模式探索

兰州大学天气分析课始终坚持培养基础宽厚、创新能力强和综合素质高的研究型复合人才。2020年,被评选为甘肃省线下一流课程。经过50余年的发展建设,积累了丰富的教学经验。

兰州大学天气分析双语课程建设项目自2020年立项,2021年春季学期在2018级大气科学专业3个平行班实行双语教学,本科生共137人。结合前期的筹备,与一个学年的实际运行,对本门课程的开展情况和教学体会进行介绍。

(一) 参考教材和学习工具

天气分析课双语教学的参考教材选择的是Gary Lackmann博士在2011年编著的《Midlatitude Synoptic Meteorology:Dynamics, analysis, forecasting》。Lackmann博士长期致力于天气分析和预报的教学工作,这本书是非常强调应用的、中纬度地区天气分析和预测的最新著作,在美国犹他大学、科罗拉多州立大学和加拿大的麦吉尔大学等多个高校的大气科学本科及研究生教学中得到广泛应用。由于天气分析是一门实践性强的课程,双语教学既要紧跟国际前沿,更要立足我国实际。因此,在双语教学讲义编写和PPT制作时,也要结合经典的寿绍文[10]编著的《天气学分析》。

此外,双语教学也充分利用了网络平台资源,体现思想性、科学性与时代性。基于网络学习平台(如超星泛雅),发布课程导读和预习资料,引导学生做好课程预习,课后鼓励学生阅读高水平英文文献,拓展知识的宽度和深度。在教学中常态化通过网站(如中央气象台(www.nmc.cn))最新的气象资料,进行天气分析和预报的实战演练。

(二) 教学模式和特色

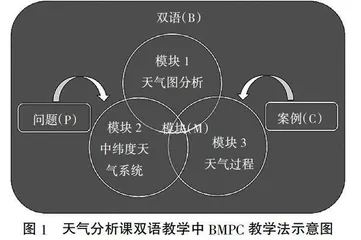

根据本课程“立足前沿、注重实践”的实际情况,天气分析课双语教学模式在继承中文教学传统优势方法的基础上,不断探索创新。在教学过程中,强调在有利于跨语境思维方式建立的双语课堂环境下,将问题和案例教学法融入模块化教学,总结为BMPC方法,具体阐述如下。

1)B为双语(bilingual):在天气分析课双语教学中,语言方面主要采用保持性和过渡型两种模式,全英文PPT,英文讲授达到70%;课堂互动鼓励学生英文表达,课后引导学生阅读经典英文文献,引导学生实现中英文语境互通的跨语境思维方式转变。

2)M为模块(module):将教学内容分为模块,整个可以分为天气图分析、中纬度天气系统和天气过程3大模块,每个模块又可以细化,例如中纬度天气系统可分为锋面和中纬度气旋,中纬度气旋又可以进一步分为北方气旋和南方气旋;而天气过程模块则可以细化为降水过程、寒潮过程和对流过程等。这些教学模块既相互独立,又有承接关系。

3)P为问题(problem):即问题教学法的应用。在教学过程中,针对模块的知识点设计问题,注重思维训练与创新提升间的因果性和递进性,引导学生进行思考,层层探究,最终解决问题,从而掌握知识点。

4)C为案例(case):案例教学法主要体现在两个方面,即课程思政案例和专业教学案例。课程思政案例主要围绕教学模块内容进行挖掘和建立,形成课程思政案例库。专业教学案例主要包括经典案例和近期天气案例两类,经典案例是通过历史上代表性强、影响大的天气个例,引导学生掌握天气理论、天气形势和实际天气过程的关系;近期天气案例则是在课堂教学中常态化开展近期天气过程分析和预测,增强学生的参与度和代入感,引导学生建立天气预报思路。两种方式的接合可以加深学生对理论的理解,较快地实现理论与实际的衔接,提高学生解决实际问题的能力,为进一步探究相关科学问题提供基本思路和方法。

BMPC教学法中,双语是背景,教学模块是主体,而问题教学法和案例教学法是贯穿始终的教学方法,示意图如图1所示。

总结来看,BMPC天气分析课双语教学模式的创新特色主要表现如下。

1)教学方式突出“活”:弱化理论知识的记忆性,突出知识的联系与应用。在天气学理论的讲授中,采用理论和典型天气个例的结合,以问题为导引,注重天气预报思路的培养和创新思维的建立。教学过程中,通过划分小组对抗、组建模拟气象台和“典型天气我来讲”等活动,鼓励学生英文口语表达,提高学习积极性和参与度。