新时代科学评价背景下研究生学术伦理框架研究

作者: 齐冲冲 杨星雨 郭力 陈秋松 陈新 冯岩

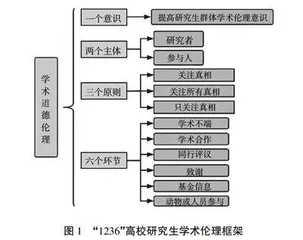

摘 要:学术伦理培养与实践在高校学术规范教育中占有重要地位,学术风气失范和学术不端的产生原因及重塑途径值得深入探究。该文立足于新时代科学评价体系,主要对研究生的学术道德进行研究。研究生群体作为高知识水平人才,是社会发展和创新的排头兵,不但需要掌握较强的专业方面的知识,而且还需要拥有良好的道德品质,尤其是学术道德品质。学术道德缺失实际上就是诚信的缺失,人无信不立,因此树立良好的学术道德品质是每一个研究生应当履行的义务,是创建良好学术风气的关键。该文明确高校研究生学术伦理问题的两大主体(研究者+参与人),强调高校研究生学术伦理问题的三大原则,重申高校研究生学术伦理问题出现的六大环节,最终构建一个意识、两大主体、三大原则及六大环节的“1236”高校研究生学术伦理框架。

关键词:新时代学术评价;高校研究生;学术道德;“1236”学术伦理框架;学术伦理培养与实践

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0017-05

Abstract: The cultivation and practice of academic ethics play an important role in the education of academic norms in colleges and universities. Based on the scientific evaluation system of the new era, this paper mainly studies the academic ethics of postgraduates. Graduate students, as highly educated talents, are pacesetters of social development and innovation. They not only need to master strong professional knowledge, but also need to have good moral quality, especially academic moral quality. In fact, the lack of academic ethics is the lack of integrity, people can not stand without faith, so it is the duty of every graduate student to establish a good academic moral quality, is the key to create a good academic atmosphere. This paper defines the two main subjects (researchers + participants) of the academic ethics of graduate students, emphasizes the three principles of the academic ethics of graduate students, reiterates the six links of the academic ethics of graduate students, and finally builds a "1236" academic ethics framework, including consciousness, two main subjects, three principles and six links.

Keywords: academic evaluation in the new era; university graduate students; academic ethics; "1236" academic ethics framework; cultivation and practice of academic ethics

近年来,国家各部委相继颁发了诸多用于防止“唯论文”思想及做法的文件,例如科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》、教育部印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》等。出台这些文件的意图是为了引导正确的科研导向,提高学术科研质量,激励科研人员踏实研究,秉承贡献精神,修正功利性科研导向。社会层面也逐渐重视科研质量,鼓励代表作制度的实施,衡量科研成果的同行评价及应用贡献,对于违背学术伦理的行为严惩不贷。在新时代科学评价背景下,重视学术道德,追求成果质量尤为重要。

研究生学术道德作为学术道德研究的关键环节之一,对我国研究生教育质量的提高及学术声誉的维护至关重要。部分研究生在从事学术研究的过程中,不具备尊重他人研究成果的意识、缺少对学术理论知识积累与学术问题解决意识,而且盲目的从众心理和过强的功利心也易导致学术失范问题。总体而言,当前研究生群体仍存在对学术伦理的认识不足,对学术伦理的内容不够了解,因此迫切需要建立较为健全的高校研究生学术伦理框架,对研究生的学术创作进行规范,整顿学术界目前存在的不良风气。本文立足于新时代科学评价体系,阐述高校研究生学术研究中的道德问题,剖析学术道德示范的产生原因,提出高校研究生“1236”学术伦理框架,介绍高校研究生学术道德水平提升途径,为我国高校研究生学术伦理水平的提高作出积极贡献。

一 学术研究中的道德问题

随着我国科技的逐渐进步,社会各个领域都需要大量高知识水平人才来推动各界的行业发展,这也潜移默化地增加了社会对于研究生及以上学历的人才需求。各个高校紧随时代发展,响应国家号召,扩大研究生的招生,但是对于研究生的教育培养却采取“严进宽出”的模式,让一些存在投机取巧思想的研究生有机可乘,在研究过程中出现了学术失范的现象。科研工作者一般从两个方面对学术研究失范现象进行描述,一般采用的描述形式是对个别问题现象进行揭示和信息披露,另一种则是对案例进行梳理归纳和分析总结。杨玉圣[1]提出个人学术论文失范的主要现象为非法抄袭或故意剽窃、强行引用侵犯和非法占有他人的学术研究成果、数据不实、虚假论文标题和伪注释、低层次论文内容及学术“泡沫化”。江新华[2]认为在高校研究生教学团队中普遍存在的学术论文失范造假行为主要可以分为五类,分别为非法或恶意伪造修改他人的实验数据或研究资料;恶意抄袭、盗窃他人学术研究成果;一稿并投或一稿两发;论文参考资料弄虚作假;其他特殊情况(诸如论文署名“搭便车”的造假现象)。《高等学校预防与处理学术不端行为办法》则将范围界定为对他人有关的学术研究成果的剽窃或抄袭;未参加学术研究或从事创作而署名的学术研究成果;有偿出版学术论文及论文买卖;伪造相关科研学术资料、文献、注解等弄虚作假的学术成果;公开提供虚假学术研究资料。研究生学术道德的缺失不利于我国高等教育的发展,学术道德问题不仅危害我国学术方面的发展,对于我国的社会发展在一定程度上也具有一定的危害性。其不仅严重影响了学术界的公平,玷污了学术界的科研风气,使得努力工作的科研人员的成果被轻易窃取,而科研的“硕果”被投机取巧者轻松摘下。因此,对于学术道德风气的整顿迫在眉睫。如果不及时整治学术道德风气,不仅使得学术道德失范的学者为所欲为,还会使得遵守学术道德伦理的学者失望,继而也走向学术道德失范的道路,影响国家科教战略的实施,甚至会影响我国在世界学术界的声誉与地位。因此,应该规范学术道德,建立完善的学术监督和惩罚机制,加强学术伦理宣传,从根本上杜绝学术失范行为。

二 研究生学术道德失范产生原因

研究生学术道德失范的产生原因有很多,比较普遍的有研究生自身的道德匮乏、社会不良风气的影响及学术道德规范不足等[3]。陈翠荣等[4]认为学术评价体系不够科学,我国高校的学术评价及激励机制过于单一,阻碍了学术研究的健康持续发展,另外由于学术道德的监督惩处机制不够健全,所以容易滋生出学术不端的现象。向玉凡[5]则将研究生学术道德失范行为分为有意识和无意识两种学术失范的行为,研究生主观上被某种利益所驱使,导致其学术行为违背了社会的基本道德准则,就属于有意识学术失范行为。研究生由于缺乏学术道德意识、没有较强的学术道德实践能力、不存在故意欺骗导致的学术失范行为就属于无意识学术失范行为。杨玉圣[1]指出研究生在从事学术上往往缺少尊重别人研究成果的意识、缺少对学术理论知识积累与学术问题解决意识以及学术伦理道德败坏。丁玮等[6]提出研究生注重学术利益,以提高经济收入、晋升职位为目的的功利性心理造成了学术伦理道德的失范。叶继元[7]提出法律意识淡薄与一味追求个人利益导致我国研究生学术素养的失范。李超[8]提出研究生的招聘选拔体系导致了研究生学术错误和失范。章仁彪等[9]提出现阶段我国硕士研究生的课程教育过于形式化。常凌翀[10]提出研究生学术失范是由于缺乏学术规范化教育造成的一种无意识行为。张广兵[11]提出学术失范发现概率较小、处理力度较轻和以论文为核心的研究生学术评估体系容易造成学术失范事件的发生。王媛等[12]认为造成我国研究生学术失范根本原因在于现有的不合理评分体系。张莉莉[13]提出在学术性较强的专业杂志中“马太效应”严重地影响了审查结果的公平性,例如一些学术出版商根据学术著作者身份是否为高职称、高学历的知名人士等多种因素来衡量其出版的价值。何晓聪[14]则提出在学术论文检索过程中存在漏洞的问题。

从导师因素方面分析,方冬姝等[15]认为导师作为当前我国硕士学位研究生专业人才培养教育工作过程中的学术引路人,其自身的学术职业道德、学术科研服务提供能力都与学生学术道德失范行为产生了直接的密切关系。陈翠荣等[16]认为学生导师与学生之间的学术信息不对称引起学术失范行为的发生。李超[17]则分析认为,由于高校研究生教学的扩招,研究生导师的专业人才培养数量、研究生的教学科研培养条件与实际招生教学规模不匹配,造成教学品质的严重下降。研究生无法获得专业导师的良好教育培养,而未能提升自己的专业学术理论实践能力从而逐渐走向了学术失范的求学道路。

从社会方面分析,杨玉圣[18]认为关于那些出现学术道德问题明显的事件,我们连起码的判断是非的标准和能力都没有了。本来应该是“过街老鼠,人人喊打”,有些学者却故意混淆视听,使得我国学术界的道德伦理问题令人堪忧。如今,我国很多高校的选拔评优制度存在“唯文章论”现象,对于导师的选拔招聘制度,以及学生的评奖评优一律以文章数量为参考,忽略了文章质量、科研成果效益、对学科及社会发展是否有推进作用。使得许多科学研究者一味的追求发文章“快”,文章数量“多”,而忽略科学研究本身的价值与意义。“唯文章论”还导致学术成果所产生的经济利益使科研人员存在浮躁的科研态度,工资奖金、职位职称、绩效补贴都与文章成果挂钩,使得科研人员“见钱眼开”,走上“歧途”。而对于很多在读硕士、博士研究生来说,科研目的也不单纯,读研不是因为热爱科研工作,而是为了寻找更好的工作机会,更高的职位和工资报酬,使得很多硕士、博士研究生在科研工作中急功近利,寻找捷径。

三 研究生学术道德的具体内容

经调研发现,研究生学术道德的具体内容可以细分为一个意识、两个主体、三个原则和六个环节,统称为“1236”高校研究生学术伦理框架,如图1所示。

(一) 一个意识

一个意识是指提高研究生群体学术伦理意识,引导学生主动思考,明确研究生群体学术失范的原因不是简单的坏人做了坏事,而是有多方面的因素,例如研究生群体的晋升压力或毕业压力导致研究生群体出现学术失范,或者是实验时遗漏了关键的环节和数据也会导致研究生陷入学术道德缺失的范畴。另外学术失范也有可能是别人间接导致的,例如研究生导师如果存在学术不端的现象,则会对研究生的研究成果产生影响,从而导致学术不端现象的产生,最后还有可能是自我欺骗导致的学术不端,因此提高研究生群体的学术伦理意识,有利于避免上述现象的发生。

(二) 两个主体

两个主体指的是研究者和参与人两大主体,这两大主体是学术失范的直接影响人。研究者主要是指研究生本人,参与人则有研究生导师、其他的共同研究人员等。通常学术失范现象的产生主要集中在这两大主体中。所以为了防止学术失范现象的发生,应当对这两大主体有严格的学术道德要求。

(三) 三个原则

三个原则是指在对待学术伦理道德问题上,应该关注真相、关注所有真相、只关注真相,绝对不允许弄虚作假的现象发生。作为研究生群体更应该坚守三个原则,打破原则的后果就会导致学术失范,恪守原则是坚守学术道德的底线。

(四) 六个环节

六个环节主要是指高校研究生学术伦理的六个方面,主要包括学术不端、学术合作、同行评议、致谢、基金信息、动物或人员参与。

学术不端的行为主要有编造、篡改、剽窃等,主要体现在学术论文上,例如编造学术论文的数据或者对实验得到的数据进行篡改使其更加符合预期成果来达到毕业的要求,更有甚者,直接对别人的论文成果进行剽窃和抄袭,不尊重他人的知识文化成果,将别人的创作成果占为己有,属于严重的学术不端行为。

学术合作方面容易产生学术失范的方面主要有署名、著作权及试验记录等。例如在学术论文的署名处添加与学术论文无关人员的姓名,以及侵犯他人著作权、将他人的成果据为己有等。试验记录未记录与试验真正相关的人员,不尊重他人的劳动成果。