以问题驱动与研讨为主的植物保护类研究生教学新模式研究

作者: 车志平 李秀珍 田月娥

摘 要:植物保护是我国农林业发展的重要保障,其必不可少。研究生教育是我国高等教学的最高层次,其各个环节不同于本科教育。研究生教学改革对当前国家培养植物保护专业创新复合型高素质人才尤为重要。基于前期以“面授、互联网与Seminar”相结合的教学模式研究,进一步开展了以PBL与Seminar为主的植物保护类研究生教学新模式研究。意在培养具备扎实专业素养的植物保护类研究生,旨在解决河南科技大学植物保护类研究生教学中存在的一些不足,以期为设立有植物保护类研究生的院校课程教学改革提供参考和借鉴。

关键词:植物保护;PBL与Seminar;研究生;课程改革;教学新模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0113-04

Abstract: Plant protection is an important guarantee for the development of agriculture and forestry in China. Postgraduate education is the highest level of higher education in China, and its links are different from undergraduate education. The research and teaching reform is particularly important for the cultivation of innovative and compound high-quality talents in plant protection. Based on the previous research on the teaching mode combining "face-to-face teaching, internet and seminar", the research on the new teaching mode of plant protection graduate students mainly based on PBL and seminar was further carried out. It is intended to cultivate plant protection graduate students with solid professional quality, and to solve some problems in the teaching of plant protection graduate students in our university, so as to provide reference and reference for the curriculum teaching reform of colleges and universities with plant protection graduate students.

Keywords: plant protection; PBL and seminar; postgraduate; curriculum reform; new teaching mode

中国是农业大国,农业创新发展对我国经济腾飞至关重要;植物保护是农林业发展的重要保障,必不可少。学科发展与社会发展、国家命运同频共振,发展至今,唯有创新植物保护学科才能满足当前我国新农科背景下对学科建设、人才培养及“三农”发展的需求。时代、社会呼吁植物保护学科改革,以满足该学科在新农科背景下的发展需求和深入贯彻落实习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表重要回信精神[1]。

植物保护(Plant protection),升级即植物医学(Plant health and medicine),其与人医学、兽医学一起构建人类健康和食物安全的三大支柱。1952年,通过学习和借鉴苏联教育体系,我国在全国高校院系调整时引入并设立了植物保护学科。植物保护学科下设植物病理学、昆虫学和农药学3个二级学科。目前,我国至少有62所高校设立有植物保护学科,该学科取得了长足发展[2-3]。

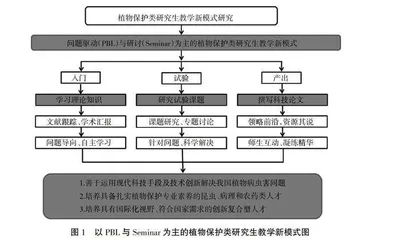

当今,由于全球化进程持续加快,各类危险性病虫草等有害生物频繁出现,农作物安全生产面临着前所未有的挑战。挑战与机遇并存,我国作为农业大国,要勇抓机遇,为世界农业作出更大贡献,彰显大国担当。时代提出了更高的要求,作为农业科技工作者应以科技兴农为己任,全力服务国家农业创新高驱动发展。植物保护学科作为科技兴农必不可少的学科,对强力保障作物安全、高产至关重要。植物保护类研究生作为该领域创新发展的最强驱动力,探索在新形势下培养符合社会发展需求,能胜任国家科技兴农任务,且具有很强创新能力的植物保护科技人才显得极其重要[4]。鉴于此,针对当前植物保护类研究生培养过程中存在的若干问题,提出了以PBL与Seminar为主的植物保护类研究生教学新模式,以期提高植物保护类研究生的创新能力、学术水平、社会能力、实践水平与个人修养[5]。

一 中国研究生教育

研究生(Postgraduate),即为国民教学的一种学历,是高等教学的最高层次。培养研究生的质量与数量同高校发展与生存息息相关,是高水平与“双一流”大学建设的重要标志之一。回顾中国研究生发展历程,1978年为中国研究生教育发展的新纪元,缘于当年1月教育部发布了《关于高等学校1978年研究生招生工作安排意见》,当年国家决定正式恢复研究生招生。1980年,《中华人民共和国学位条例》通过,该条例规范了我国本、硕、博学位授予和研究生培养制度。1983年,《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》出台,国务院学位委员会对学科门类做了细致规范的划分。1986年,《国务院学位委员会关于在职人员申请硕士、博士学位的试行办法》印发,标志着我国研究生教育制度更加规范。1992年,《关于按专业授予专业学位证书的建议》经国务院学位委员会通过,该建议首次划分了学术型和专业型两种学位类型[6]。自此,随着“211工程”“985工程”的启动、推进,以及“双一流”建设的提出,我国的研究生教育从“大国教育”走向“强国教育”,并与建设强国战略、实现中华民族伟大复兴同频共振。

二 植物保护类研究生

1952年,通过学习和借鉴苏联教育体系,我国在全国高校院系调整时引入并设立了植物保护学科。目前,我国至少有62所高校设立有植物保护学科,该学科取得了长足发展[3]。植物保护学科主要是由植物病虫害专业发展而来,植物保护学科下设植物病理学、昆虫学和农药学3个二级学科。早在1983年出台的《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》中就有设置。

河南科技大学(以下简称“我校”)园艺与植物保护学院(原林学院)2003年成立植物保护学科,2006年取得植物病理学硕士点,2012年获批植物保护一级学科硕士点。目前,植物保护学为河南省重点学科。学院师生秉承“读书身健,种树花开,知山知水,树木树人”和“园艺园林,创造美好,绿水青山,林学植保”院训,旨在培养具备服务国家和人民的社会责任感,具有扎实的学科基础理论和所属研究方向系统深入的专业知识,能够了解学科的前沿知识和技术进展,掌握相关的专业研究方法和手段,具备提出科学问题并开展研究的能力,善于运用现代科技手段及技术创新解决我国农业生产中的植物病虫害问题,能胜任高等院校、科研机构教学和科研、企业、农业推广部门及与专业相关的有关企业工作的高级专门人才。

三 研究生教学改革的意义

创新教学环节在整个研究生教学过程中占有特殊的地位,对于研究生知识、能力、思维和素质协调发展起着至关重要的作用。植物保护类研究生相关教学不仅是培养农学类专业创新人才的重要教育环节,同时也是培养生物类研究生科研技能、提高创新实践能力的重要实践教学环节。本着培养新时代创新型人才的目标,全面提高研究生思维能力、创新能力和社会适应能力,本团队提出了以PBL与Seminar为主的植物保护类研究生教学新模式。其意义在于:①以植物保护类研究生教学改革为切入点,进一步优化研究生培养方案,有力促进课程体系、教学内容、方法与模式改革,全面实现研究生教学内容与目标一致性,有效提高研究生教学质量与水平,为国家培养高素质创新型、应用型人才;②大胆改革并创新传统教学内容与模式,全面提升研究生课程教学在培养学生实验技能、科学思维、创新意识及能力中的地位,使之成为全面推进研究生高水平教育的基本教学形式之一;③有利于培养研究生科研实践能力和创新能力,提高研究生社会竞争力;④有利于推动人才培养模式的根本转变,深化教学改革;⑤可以推广到生命类相关学科,扩大研究生受益面。

四 PBL授课

Problem-Based Learning,简写PBL,即问题驱动教学法或基于问题的教学方法,该教学方法于1969年由美国Barrows教授在麦克马斯特大学讲授神经病学时首创,随后从医学教育领域逐渐延伸到其他教学领域,并得到了长足的发展,已成为世界上公认的一种优良教学方法。PBL授课的最大优点是以学生为主,以专业问题为导向,基于核心问题,寻求问题解决方案的一种授课方式。相比传统教学中的面授,PBL授课教师角色发生了重大变化。教师不再是以讲授为主,而是扮演问题的提出者、课程的设计者与结果的评估者。PBL授课的精髓是问题和学习挂钩,让问题引导学习过程,使学习者能主动积极地投身学习。PBL授课的要点主要有以下3个方面:①以专业领域问题为导向的学习,注重问题内容和框架;②以学生为中心,以学生解决问题为核心点,善于评价;③教师转变角色,学生不再是孤军奋战,讲究自主学习与团队合作[7]。

五 Seminar授课

英文单词“Seminar”一词源于拉丁文Seminarium,意为“讨论会或研讨班”,相比“Lecture”授课人数更少。Seminar授课一般人数控制在20人以下效果更佳,因为这种授课方式非常注重老师与学生、学生与学生之间的互动,主要是针对某个问题或课题阐述个人观点,进一步相互讨论、辩论,从而更好地理解所学知识,提高授课质量。Seminar授课是以学生为中心,最大的优点是学生参与性更强,真正做到了高(高标准培养)、精(精细化培养)和准(一对一培养)的培养目标,与国家深化教育教学改革,创新人才培养机制,培养一流人才方阵的目标一致。Seminar授课法需要多次尝试和探索,不同层次的学校培养研究生的目标有所差异,针对Seminar授课及授课与否都需要结合实际不断探索更新[8]。

采用Seminar教学法讲授植物保护类研究生课程对学生和教师提出了更高的要求,学生课前需要做大量的准备工作,教师需要对其讲授内容、课程形式和评价体系等方面做周密部署。本教学团队以植物保护类研究生课程为突破口,在充分挖掘教师和学生潜能的基础上,最大限度地加强互动,全方位调动学生参与课程学习的积极性,实现Seminar授课的最佳效果,让每一位学生达到真正意义上的学术交流,让其“学有所获、教学相长、日学日进”[9]。

六 PBL与Seminar相结合的教学新模式

(一) 缘由

依据植物保护类研究生培养目标和专业课程特点,本团队前期研究了以“面授、互联网与Seminar”相结合的教学模式,取得了良好的教学效果。该教学模式较好地解决了一些关键问题,例如,转变了传统教育理念,全面提高了教学效果;突出互动性,使教师更加了解研究生需要哪方面知识,全方位调动了研究生学习热情;营造并激发了研究生自我创造潜能的教学氛围,形成了师生互动的教学模式;通过“面授、互联网与Seminar协作”,全面提高了研究生口头和书面表达能力;构建了“面授、互联网与Seminar协作教学模式”,提高了研究生独立自主创新的能力。然而,亦发现了一些需要改进的方面,诸如研究生自主学习能力有待进一步提高;植物保护类研究生解决专业实际问题的能力尚需加强。鉴于此,本团队提出了以PBL与Seminar为主的植物保护类研究生教学新模式,旨在解决我校植物保护类研究生教学中存在的一些不足,以期为设立有植物保护类研究生的院校课程教学改革提供参考和借鉴。