基于“四性”目标的地方应用型本科院校学科建设研究

作者: 计勇 张洁 严如玉 肖丽英 王寅 冯倩

摘 要:在新工科理论背景下,针对目前地方应用型本科院校学科建设的现状、存在缺陷及发展空间有待提升等情况,该文从应用性、行业性、区域性、前沿性方面出发,探讨目前地方应用型本科院校学科建设中存在的主要问题,提出基于“四性”目标的学科建设体系,明确学科建设思路,突出建设重点并对未来建设方向进行展望,为建设更真切服务于区域经济、解决关键技术难题、培养行业创新人才的应用特色学科提供指导。

关键字:“四性”目标;新工科理论;地方应用型;学科建设;本科院校

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0001-05

Abstract: Under the background of the "New Engineering" theory, this paper made an overview for the status quo, problems and development of subject construction of local application-oriented undergraduate colleges and universities. After that, there were some drawbacks in this paper from the aspects of applicability, industry, regional, frontier, and mentioned the main problems of applied undergraduate colleges and universities discipline construction. A discipline construction system based on "Four Characteristics" was then put forward, aiming toclear the discipline construction ideas, highlight the construction focus and forecast the future construction direction, which could provide guidance for the construction of applied characteristic disciplines that might serve the regional economy, solve key technical problems and cultivate innovative talents in the industry.

Keywords: Four Characteristics target; New Engineering theory; local applied university; discipline construction; undergraduate university

20世纪80年代开始,应用型人才培养为主的教学模式开始在地方本科院校得到加强。2014年后,中国高等教育体系中逐步将普通本科高等院校转变为应用型院校[1-2]。应用型本科院校是在人才培养模式框架下,基于现有技术与理论实际应用培养能真正服务社会生产生活的技能型人才,打造实用性应用学科[3]。在新工科背景下,学科建设作为地方应用型本科院校的首要突破点及核心工作,培养应用型创新人才并提升核心竞争力的建设需求愈发强烈[4-5]。当前,应用型本科院校学科建设过程中较普通存在行政管理代替学科管理、套用研究型大学模式、资源缺乏充分整合、发展过程僵化等现象[6-8]。许多学者专家不断探索应用型学科建设模式并丰富应用型学科理论体系,从应用型学科专业建设问题、建设模式、学科生态化发展及学科生态位等方面进行探索研究[9-10]。本文面向地方应用型本科院校学科建设过程中存在的主要缺陷,提出基于“四性”目标的地方应用型本科院校学科建设研究模式,明确应用型学科建设思路及发展重点。

一 地方应用型本科院校学科建设主要问题

(一) 缺乏较准确的“应用性”定位

为了适应21世纪社会高速发展建设对专业高层次人才的大量需求,许多地方应用型本科院校学科将办学定位于应用性、针对性、服务性等,从学科方向、学科定位、学科成果等直接聚焦地方应用服务[11]。但在实际建设过程中,形式上许多地方高校学科建设照搬照抄研究型大学模式,存在学科应用性定位与学科建设改革之间思路模糊,对学科认识把握不准等问题。研究方向脱离区域实际,研究成果无法应用,缺乏对学科“应用性”进行实质的准确定位。学科建设过程中存在方向设置因人而定、因行政而变、过程调整较随意,缺乏规范科学的考核,依靠行政管理模式进行学科建设改革。没有明确的理念和可操作的模式,导致学科建设难往深层次、高质量的应用性方向发展,缺乏有亮点的应用性成果。“理论应用性”充足过剩,“实际应用性”匮乏无力。随着对地方应用性这一特点日趋被重视,进行指向性精确建设定位、学科专业结构性建设和解决实际应用问题,使得地方应用型本科院校逐步明晰了发展方向。

(二) 缺乏有亮点的“行业性”发展

高等院校作为更迭新兴知识技术和培育各行业人才资源的温室,需要与时代发展接轨,做强特色学科。地方行业的发展离不开高校技术的研发与人才的输入,地方高校学科建设更需要依托特色行业而建设。行业性发展在学科建设环节中举足轻重,地方应用型本科院校要以行业发展为指向调整学科建设方向与重点、培育行业领域内人才,让科研成果服务行业要求,紧跟行业发展现状[12]。但是事实上,地方高校对于学科布局规划上往往贪大求全,行政决定资源,外行管理内行,行业性亮点不足成为了地方高校学科的短板。以往地方高校主要聚焦于专业建设,与企业开展技术攻关较少,对接行业创新动态不足,学科资源的分散化更使得应用型研究成果创新不足。同时,应用型人才创新能力得不到充分发展,使得行业复杂的实际问题不能依靠地方高校有效解决。有些地方本科院校照搬其他类型高校的培养模式,更是导致了学科建设情况与其他类型高校高度重合的现象,使得应用型本科院校的学科建设突出研究型建设而其“行业性”发展则不足。

(三) 缺乏有深度的“区域性”合作

地方应用型本科院校的基本宗旨是服务区域经济发展,这就要求学科建设方向和地域特色相结合,有效融合地方需求与学科建设,进而面向学科应用。地方高校培养的人才要具有能服务区域发展并担负区域性交流合作任务等一系列能力。学科建设应放眼于地方经济发展对人才需求的导向,由此实现高校与地方经济的共赢发展[13]。当前,地方高校学科建设情况容易照搬研究型高校模式,以“老路子”形式服务地方经济社会发展。虽存在一些校企合作项目,但由于地方高校办学特色不足,缺乏深度参与地方发展战略,高校学科建设延续一贯培养模式套路,缺乏动态调整的能力。因此,在学科建设中地方高校缺乏有深度的区域性合作,不仅仅是对于地方自主创新体系的反应不敏锐、不敏感,更是缺乏承担地方重大科研项目、参与区域发展战略的能力,高校与企业合作没有相应的平台与沟通的桥梁,校企联合过程中想要进行深层次研究也愈发困难。

(四) 缺乏有理论的“前沿性”技术

随着经济社会发展,我国各领域知识技术顺应时代潮流都在不断更迭,科技革新不断涌现出新的应用与人才需求,这无疑挑战了传统学科体系。地方高校在前沿技术创新上很多落后于科技发展,学科建设缺乏前瞻性。故在开展建设地方应用型本科院校学科中,更应该注重学科团队的建设与学科带头人的培养,培养具备关注行业发展意识和技术前沿的领军人才[14],这就要求高校在传授知识技术的同时,要持续不断支撑创新学科团队建设,真正用好学科带头人。但地方高校容易存在行政管理代替一切,人才流失现象严重,团队难以得到真正的建设,这些都导致学校对行业学科前沿缺乏充分掌握、缺乏真正的创新成果[15]。同时,学生培养大多是在老师指导下进行,使学生接触复杂工程前沿知识的途径通道束窄,这些复杂的前沿知识是开拓学生工程创新能力的基础,参与科研的机会减少,进一步导致学生创新能力提升受阻。

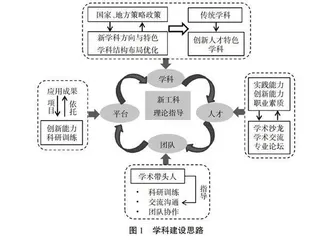

二 以新工科理论为指导,明确学科建设思路

(一) 切合国家与地方战略,凝练特色学科发展目标

为主动应对新一轮科技革命与产业变革、支撑服务创新驱动发展,教育部积极推进新工科建设,不断探索基于中国经验的特色模式,在几年间形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》《教育部办公厅关于推荐新工科研究与实践项目的通知》。国家政策和省级的相关政策是学科建设的指挥杆和行动指南针,地方应用型本科院校学科建设应结合国家政策和省级政策,以新工科建设的深化、拓展与突破,助力地方高校加快特色学科创新发展,培养未来的创新领军人才,抢占未来发展先机[16]。当前,国家大力调整高校教育结构,积极发展学科教育建设、发展区域社会经济,高校应当以此为宗旨凝练特色学科方向,抓住机遇、创造条件,搭建特色学科培养平台,优化特色学科教育结构和布局,提高培养质量,实现从传统学科培养模式转变为创新人才特色学科培养模式的转变。

(二) 以能力培养为目标,服务于创新人才培养

学科建设培养模式应聚焦于人才实践与创新能力的培养和未来职业素质的培育,尤其重视学生的创新创业实践锻炼[17]。通过明确安排各阶段人才培养内容,以科研与实践内容的联合培养,有效提升学生科研能力和职业素养。如何实现传统培养模式转变为创新人才培养模式,关键一步是培养模式关键环节的改革。在宏观上,培养模式主要由培养目标和培养过程组成,其中培养目标决定培养过程,培养过程体现并实现培养目标。微观上,将培养过程具体概化,其中培养模式细分为入学形式、课程体系、考评机制等。如图1所示,通过学术沙龙、专业国内外论坛培养学生的发散性思维及专业创新实践能力。进行学术交流,全面创新培养论坛围绕国际交流、职业规划、创新发展等多方面途径对学生进行深入培养,帮助其对未来专业领域发展有更清晰地认识。

(三) 以学科带头人为重点,抓好特色学科团队建设

学科带头人是学科队伍的领头核心人物,担负着高校学科建设的关键任务,同时也是培养一流人才的有力保障,学科方向带头人要负责学科资源配置、人才引进、研究生联合培养等工作。充分发挥学科带头人对学科方向发展规划与目标、落实学科发展措施具有的重要作用。学科带头人作为带领、指导和组织老师及学生开展学科内的学术研究的领头专家,在基于研究成果的指向下,带领学科团队建设有特色、有亮点、有潜力的综合学科。以学科带头人引领的科研团队成员应拥有不同学科背景,以此建设布局合理的团队。通过以学科带头人为引导的梯级创新人才培养团队,培养学生创新能力及专业水平,发挥科研团队作用,帮助学生开展科研创新训练,充分利用课余及假期时间,培养研究所需要的交流表达、文献剖析、研究方案、论文撰写、团队协作等能力。通过小组会议锻炼沟通表达能力,再由团队大型会议汇报进展情况及后期计划,双向培养既保证学生发展方向正确,同时更有效率地锻炼学生多方面能力。

(四) 以重点应用成果为导向,建好特色学科平台

高校提供了教学、科研及提升社会服务能力和水平的基础平台,在建设过程中学科水平的提高离不开明确学科方向、构建学科基地、凝聚学科团队及积累科研成果的凝练。依托国家级地方科研项目,学科平台得以积累大量资料与成果,由此围绕项目组课题培养学生对理论知识的应用与创新,在国内外学术论坛中进行交流。同时,培养学生科研能力的敏锐度,鼓励学生尽早参与科研创新实践项目,以过程能力培育与研究成果为目标导向,指导学生积极参加全国大赛、大学生挑战杯及创新创业大赛,同时提供专业指导,培养学生专业写作能力,促进学生全面发展。培养模式以专业科研项目为依托,以学生为中心,团队为基础,突出成果导向,切实提高学生的创新能力。建立创新培养体系,使其在未来发展中具有独立思考、团队合作、创新研究的能力,对学生个体、行业乃至社会发展都将产生深远的影响。