课程思政融入高校专业课程的困境与实现路径

作者: 王婷 谢夏明 谭长银

摘 要:探索行之有效的实现路径是当前高校专业课课程思政的难点。该文在调查研究与教学实践的基础上,辨析课程思政的理论内涵和理解误区,并针对当前课程思政存在的不足,系统探索课程思政的实现路径。结果显示,当前高校专业课课程思政在内涵、对象、场合、方式和评价等方面的认识普遍存在误区;重专业知识技能传授轻人文素养修炼、重课程思政形式教育轻课程思政本质挖掘等问题的存在进一步降低课程思政的教学效果。要破解这一困境,实现高质量的课程思政,在教学实践中要求教学观念遵循“教师正、堂堂有、限时讲”,教学内容上要“立意高、剧本好、设计巧”,教学方式应“途径多、方式新、巧妙融”,考核评价需“考师生、考过程、考长期”。

关键词:课程思政;专业课程;困境;实现途径;教学实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0013-04

Abstract: At present, exploring an effective implement way is the difficulty on the ideological and political curriculum education of professional courses in colleges and universities. Based on the investigation and research as well as teaching practice, this paper discriminates the theoretical connotation and misunderstanding of curriculum ideology and politics, and systematically explores the realization path of curriculum ideology and politics in view of the shortcomings of current curriculum ideology and politics. The result shows that there are some misunderstandings in the connotation, object, occasion, way and evaluation of the ideological and political curriculum. The existence of the problem further reduces the teaching effect of ideological and political courses that emphasis is laid on the teaching of professional knowledge and skills, but not on the cultivation of humanistic qualities, and on the form of ideological and political education in courses, rather than the excavation of the essence of ideological and political courses, etc. To solve this dilemma, achieving high quality education course, in the education teaching practice the teaching idea should be followed the "teachers' positive, open, limited to tell", and the teaching content should be "artistic conception high, good script and design", and then the teaching methods should be "way, the way to new, more clever in harmony". In addition, the evaluation should be "between teachers and students, test procedure, test for a long time".

Keywords: curriculum ideological and political; professional courses; dilemma; implement way; teaching practice

课程思政建设是近几年高校课程教学改革的热点问题,如何在专业课程中巧妙融入课程思政并达到“如盐入味”的效果,是当前课程思政教育最大的难点。本文依托湖南省普通高校首批课程思政建设研究项目并结合湖南省线下一流课程建设实践,从微观层面分析高校课程思政的内涵,剖析课程思政融入专业课程教育的困境和问题,并介绍其实现路径和具体做法,可为高校教师、教学管理工作者等提供一定的理论和实践借鉴指导。

一 课程思政的内涵

课程思政建设是当前高校贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述的体现,也是贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》和全面推进高等学校课程思政建设工作会议精神的重要抓手。课程思政是一种教育理念,即在各类课程中融入思想政治教育,把大学生培养成中国特色社会主义的建设者和接班人;同时也是一种教学方法,即将专业课程中所包含的思政元素通过提炼、升华和适时地向学生自然呈现,以实现学生在理想信念、道德情操和个人修养等意识形态方面长远的、潜移默化的教育。那么哪些称之为思政元素?2020年5月教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》中已明确提出,高校课程思政元素主要围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识和道德修养等方面,并结合不同课程的特点、思维方法和价值理念,详尽列举了不同专业需重点融入的思政内容。笔者认为,凡是能体现真善美、弘扬正能量的话语或行为都可以称之为课程思政。

二 对课程思政理解的误区和问题

(一) 对课程思政理解的误区

党中央号召全国各校掀起课程思政建设的浪潮以来,尽管很多教师和高校从业者均发表了对课程思政的理解,但在具体工作实践中对课程思政仍有一定程度的误解。这些误解集中体现在以下几个方面。

1)理解的误区:没有将课程思政与思政课程进行很好的区分。课程思政是根植于专业课程并从中提炼出思政元素后加工而来,一堂课上有思政元素才有篇幅很小的课程思政教育,实在没有就不要硬提;而思政课程在思政教育上更专业系统,一堂课就围绕着思政教育开展,必然堂堂思政堂堂久。

2)对象的误区:对课程思政教育对象理解狭隘,通常认为其对象就是学生,然而专业课老师也应该是课程思政教育的对象。老师的言行举止会对学生产生直接或间接的影响,老师在课程思政前首先要自我思政。试想一个老师照本宣科或讲着若干年前的备课内容,如何让学生领悟到创新精神和勤勉作风?

3)场合的误区:认为课程思政只是指课堂上45 min的思政,其实课外、校内外乃至社会上师生共存的地方都可以成为课程思政的重要场合,甚至这些非正式场合的思政效果可能比课堂上更真实有效。

4)方式的误区:认为课程思政就是通过喊口号、读政策等说教的方式开展。不是说课程思政不能喊口号、读政策,而是可以有更高级、让学生更易接受的方式开展,比如通过老师的言传身教、师生间无声的交流合作等方式,课程思政的表达方式是多样的,越自然越发自内心的言行举止越能体现课程思政的本义。

5)评价的误区:对课程思政缺乏效果评价,认为课程思政不是课程教学效果评价的组成部分,在课程考核中只重视专业知识的达成度,不重视课程思政教育的成效考核。

(二) 课程思政教学存在的问题

因为对课程思政的理解有以上误区,所以当前课程思政教育的开展主要存在以下问题。

1)重专业知识技能传授轻课程人文素养修炼的问题。传统专业课程教学以专业知识的讲授与技能的培养为主,人才培养目标、课程体系与课程内容设置很少或基本没有考虑课程思政的需求;教学中也较少体现对学生人生观、价值观等人文素养方面的引领,较少体现对教师职业道德观等方面完善的明确要求。

2)重课程思政形式教育轻课程思政本质挖掘的问题。对课程思政的理解流于形式,在方法上习惯讲大话、喊口号和说教式等而缺少“如盐入味”的艺术;在受教育对象上单纯理解为学生而忽略了教师主体;在范畴上单纯理解为课堂上而忽略了课外及生活中、社会中;在观念上将课程思政单纯理解为一阵风式的运动而不是一场需长期实施的持久改革等。

3)重课程教学内容评价轻课程思政效果评价的问题。不管是过程性评价还是结论性评价,其考核内容、方法和形式等均以课程教学内容的掌握程度为评价目标,以专业分数的高低定课程学习的效果,较少考虑或基本没有涉及课程思政效果的评价。

三 课程思政的实现路径探索

实现高质量的课程思政需要破解以上难题。笔者依托湖南省线下一流课程建设、湖南省普通高校首批课程思政教学改革项目研究等,在主讲的课程上已逐步形成了系统的课程思政教学实现路径,即课程思政教学观念遵循“教师正、堂堂有、限时讲”,教学内容上要“立意高、剧本好、设计巧”,教学方式应“途径多、方式新、巧妙融”,考核评价需“考师生、考过程、考长期”。具体如下所述。

(一) 课程思政教学观念遵循“教师正、堂堂有、限时讲”

教师是课程思政实施的主体。教师在课堂教学、日常生活等方方面面的言行举止要正气得体,这样跟学生进行的思政教育才有信服力。只有教师饱含教学情怀、由内而外充满正能量,其课程思政才能达到为人师表、潜移默化的效果。除此之外,教师还需把握课程思政的度,也就是课程思政的时长和频次。讲得过多或过于频繁不免有说教嫌疑,易适得其反引起学生的反感。笔者曾在2021年设计调查问卷并持续收集学生对课程思政的态度。调查结果显示,参加调查的学生中87.25%认为在专业课讲授中有必要融入课程思政教育,即绝大部分学生认可课程思政,因此老师可在每堂课的知识点中穿插一个或几个课程思政元素,即堂堂有,达到水滴石穿的累积效应。同时,学生普遍认为,一堂课45 min课程思政以累积1~5 min为宜,81.21%的学生认为10 min是极限。因此虽然堂堂有但一定要限时讲,不宜让课程思政喧宾夺主挤压课程内容。笔者在教学实践中发现,在一个课程思政元素上花费的时间在1 min以内效果最好,时间越长效果越打折扣。

(二) 教学内容要“立意高、剧本好、设计巧”

一堂好课一定要有好的教学内容(包括专业内容和思政内容)支撑,好的教学内容通常要满足“立意高、剧本好、设计巧”的要求。如果把一堂课比作一场电影,首先要立意高,即所有教学工作要立意高远,要始终围绕“为国育人、为党育才”的目标,培养学生马克思主义和社会主义核心价值观,输送真善美正能量。其次是剧本好,指作为思政载体的教学内容要好,要以“两性一度”的高标准,紧跟社会经济和产业发展、体现理论前沿和学科发展及纵贯古今和中西发展等,对教学内容进行知识重构;教学内容越好,思政元素越丰富,课程思政的融入一般越容易和自然。最后是要巧设计,要做好教学设计,从课前预习、课程导入、课中讲解及课后总结和练习等各层面做系统周密的安排,课程思政的融入时机、融入方式等要做细致和优中选优的设计,使教学内容呈现方式新颖独特、教师课堂演绎方式合适有趣。这是教师耗时最多、需要不断打磨的一项工作,也是上好一堂课的关键。

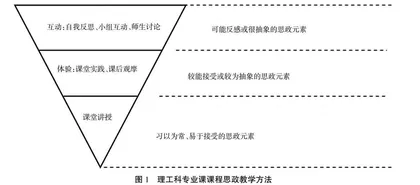

(三) 教学方式需“途径多、方法新、巧妙融”

要想达到预期的课程思政目标,理工类专业课课程思政还需认真研究教学方法。与思政课程的讲授相区别,将理工类专业课的讲授比作炒菜,专业知识仍是整门课程讲授的主体和重点,课程思政好比炒菜时加入的佐料,具有画龙点睛的功效。因此,在教学中需注意选取合适的方法和把握时机。美国视听教育家戴尔“经验之塔”理论,将教学技能概括为讲授、演示和互动三个亚维度[1]。以此为基础,可根据思政元素的特征和学生对思政元素的接受度,构建理工科专业课课程思政的教学方法体系(图1)。具体来说,教学中贯彻“以学生为中心”的教学理念,以学生自主和协作学习为主,老师是引领者,学生是发现者、探索者、实验者乃至创新者。教师在教学前需要做好学情分析与学生需求分析,通过启发式、BOPPPS式、问题探究式、讨论式、自主实践式和参观学习式等多种方法,将专业课蕴含的思政元素讲通讲好、入耳入心。同时,将学生感兴趣和易接受的思政元素进一步在教学过程中显化,或老师浓墨重彩讲解或请学生自我挖掘;将学生习以为常或是不感兴趣的思政元素通过更易接受的“润物细无声”的方式,或蜻蜓点水般谈及,或通过实践与课后实地调查亲自感受等等。除了以上常规的教学方法,教师还可以尝试运用一些新的现代化教育科技手段,将课程思政艺术化演绎与呈现,把话语权和选择权交给学生,用学生喜欢的方式讲课程思政,让学生主动实践课程思政,需要课程持续的创新与适时的更新。