融合生态保护和灾害防控的气象与气候学课程思政探索

作者: 谭学志 胡茂川 刘丙军 蔡锡镇 代超

摘 要:气象与气候学课程是水利工程专业的专业基础课,课程中实施课程思政具有重要意义。在课程中融入生态保护和灾害防控的国家发展战略需求内容,将课程思政融入本课程的教学建设中,坚定学生对我国经济建设、文化建设和生态环境建设相关战略方针、科学发展理念的认同,培养学生的科学精神和专业素养,帮助学生树立履行时代使命的责任担当,激发学生报效祖国的理想情怀,为实现人类命运共同体背景下的生态环境保护作出贡献。

关键词:气象与气候学;课程思政;生态保护;灾害防控;案例教学

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0021-05

Abstract: The course of Meteorology and Climatology is the professional basic course for students majoring in hydraulic engineering. It is of great significance to implement the course ideology and politics in the class. Integrating the content of the national development strategy of ecological protection, and disaster prevention and control into the curriculum, we integrate the curriculum ideology and politics into this course. This highly favors students to understand China's strategic guidelines and scientific development concepts relating to economic construction, cultural construction and ecological environment construction. It also helps to cultivate students' scientific spirit and professional quality, establish the responsibility to fulfill the mission for society, inspire students to serve the motherland, and make great contributions to China's ecological and environmental protection in the context of a community with a shared future for mankind.

Keywords: Meteorology and Climatology; course ideology; ecological protection; disaster prevention; case teaching

贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,推进习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥课堂主渠道在高校思想政治工作中的作用,使气象与气候学课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。气象与气候学课程是水利工程专业本科专业的专业基础课,包括理论课程和实验课程两部分。理论课程内容包括大气热学、大气水分、大气运动、天气系统、气候形成、气候带和气候类型、气候变化及人类影响等内容。其主要通过系统地阐述气象与气候学的基础原理和基本方法,使学生初步了解气象与气候的主要特征。实验课程主要介绍气象与气候学观测实验的基本操作和技能。通过课程学习,学生掌握气象与气候学观测实验的基础理论知识和各实验的操作技能,了解气象仪器测量方法,并能将获取的气象资料进行分析和运用,为今后工作打下良好的基础。如何在这些专业教学内容当中,有机融合时政思政要素,保证课程思政教学有效进行,是课程思政建设探索永恒的主题[2]。本教学团队对气象与气候学课程思政建设进行了初步探索,结合教学内容和思政元素,根据气象与气候学的特征,找到课程思政与之相契合的融合点,结合富有时代性和正能量的思政内容,引起新时代大学生的心理共鸣,产生强烈的爱国情怀、民族自豪感和坚定的理想信念,使课程内容与思政教育无缝融合,做到春风化雨、润物无声,取得良好教学效果。

伴随着我国四十多年的经济快速发展和生态环境问题的日益严峻,生态建设得到了越来越多的重视,尤其是党的十八大以来,生态建设的战略地位大大提升。我国生态环境虽然经过了几十年的治理,但是生态环境质量仍然有较大的上升空间,我国仍处于重大生态工程的密集实施期[3]。用气象与气候学基本理论方法,武装生态建设内容,有效指导生态保护与恢复是学科发展的应有之义。因此,亟需在气象与气候学教学中,充分体现其生态保护相关内容,从侧面支援生态建设,认清生态建设自身发展规律,提升生态工程建设和管理质量。

另外,我国是世界上气象灾害最严重的国家之一,气象灾害损失占所有自然灾害总损失的70%以上。气象灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。在全球气候持续变暖的大背景下,各类极端天气气候事件更加频繁,气象灾害造成的损失和影响不断加重[4],亟需大力加强水文气象灾害防控。作为灾害发生因子的气象过程研究成果,理应在气象与气候学课程中得到传播与普及。因此,气象与气候学课程思政重点结合生态保护与灾害防治两个时政元素,达到专业教育与思政育人的协同效果。

一 课程思政育人目标

气象与气候学课程不仅具有很强的自然科学属性,而且还具有一定程度的社会科学属性,即社会实践性和应用性。对该课程进行课程思政教学改革,是在充分发掘该课程所蕴含的智育和德育元素的基础上,将思想政治教育融入课堂教学,使该课程与思政课程同向同行,达到“立德树人”的根本目标[5]。综合专业教学内容和时政思政要素,探索确定气象与气候学课程的思政教学目标如下。

(一) 弘扬爱国主义为核心的民族精神

爱国主义是中华民族的光荣传统,中华儿女一直高举爱国的旗帜,这也是大学生的正确价值观。从古至今,中国气象与气候科学不断发展进步,气象与气候预测水平不断提高。第一次工业革命以前,中国作为四大文明古国之一,看云识天和天人合一的气象应用水平处于世界的前列;近现代以竺可桢、陶诗言和曾庆存等为代表的“不畏艰难、不图回报、艰苦创业,勇于创新”精神,为中国气象科学的发展奠定了坚实基础;近年我国气象科学成就斐然,领先世界,为人类应对气候变化作出伟大贡献。对课程内容进行思政渗透,学习气象与气候学的发展史,回顾气象科学每一次进步所离不开的科学家先进感人事迹,学习他们数十年如一日默默工作、无私奉献的精神,激发学生的民族自豪感,培养报效祖国的热情。

(二) 提高职业素养

提高学生的职业素养能够帮助学生在工作岗位更游刃有余,职业素养是整个专业的灵魂思想,作为未来的水文气象工作者,在补充知识的同时要有一丝不苟的工匠精神、敬业精神和团结协作的能力[6]。以水文气象灾害和气象与气候预报案例为载体,讲述气象气候预报预警不及时给人民生命和财产带来的严重损害,激发学生的专业责任感,分析产生水文气象灾害的多尺度原因,引发思考,让学生初步建立责任意识和职业道德感。

(三) 学以致用,服务社会

在国家实施生态文明建设战略背景下,充分利用水文气象知识,理解、宣传和实践习近平总书记“两山”理论、“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针、“碳中和、碳达峰”目标实施方略和“一带一路”沿线国家建设面临的生态环境问题和挑战,开展水文气象防灾减灾的宣传科普活动,为增强公众防范水文气象灾害的意识,提升应对水文气象灾害能力和生态保护意识贡献自己的力量。

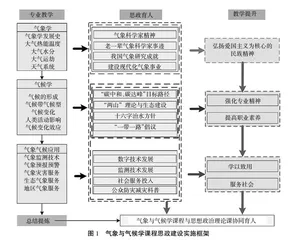

二 课程思政教学设计

气象与气候学课程思政教学,主要采取“教师主题引导、学生内容自探、教学理解反馈”方式进行,坚定学生对我国经济建设、文化建设和生态环境建设相关战略方针、科学发展理念的认同,培养学生的国家忧患意识,帮助学生树立履行时代使命的责任担当,激发学生报效祖国的理想情怀。其具体实践路径如图1所示。

“活学活用”是气象与气候学课程思政建设的一大路径。通过结合气象与气候学每一堂理论课讲述的内容,联系我国经济建设、文化建设和生态环境建设相关方面的具体内容,让学生切实感受到气象学与气候学知识确有所用,水文气象专业确有所为。比如涉及到气象学研究历史学习时,强化科学家精神与老一辈科学家“不畏艰难、不图回报、艰苦创业,勇于创新”精神的传承;讲授气候学知识时,联系近期国家主要的生态环境建设基本战略、方针和政策[7],以及我国逐渐以大国担当的态度领导和参与世界应对气候变化挑战等时事内容;讲述到气象气候学应用时,融合我国空天地一体化监测技术的发展[8],提升学生对我国科技、文化与社会治理的自信。

“高精尖技术结合”是气象与气候学课程思政建设的又一大路径。在学生对于以计算机技术为核心的信息技术更为感兴趣的背景下,气象与气候学课堂和实验教学均充分融合最前沿最先进的地学要素监测、传输、存储、分析、决策和发布的技术。

三 建设案例

(一) 暴雨

本案例旨在了解暴雨发生的基本条件和影响因素;初步理解我国暴雨时空演变特征,能够根据不同类型暴雨发生规律和演变机理,理解不同暴雨事件形成的热力和动力原因,掌握暴雨发生特征的基本统计方法。课程思政方面,培养学生树立忧患意识,深刻理解我国暴雨洪涝灾害频发的原因;树立爱国主义情怀,使学生深刻理解我国在抗洪抢险及灾后建设所做的巨大努力,领略祖国各级政府和社会各界在大灾大难前的担当。

首先,解读中国不同地区暴雨时空演变特征,通过结合地区水汽来源和成云致雨条件时空差异的剖析,突出不同地区不同时期暴雨发生规律的区别与联系;通过暴雨形成的水汽和能量条件进行详细评述,彰显不同地区暴雨的主要类型特征。通过问题创设“我国缘何暴雨洪涝灾害频发”引发学生思考,贯穿到暴雨发生原理的讲授中。其次,通过降水形成的三大基本过程分别分析水汽来源、动力抬升和成云致雨原因,识别影响降水和暴雨发生、持续和发展的主要因素,使学生理解我国暴雨洪涝灾害频发的原因,并在这部分内容学习完成后能够自己得出相关结论;运用暴雨发生原理进行实际暴雨事件分析,学生分组讨论2020年“5·22”广州特大暴雨、2021年“7·20”郑州特大暴雨的发生原因,实践利用历史长序列降水资料统计不同降水站点站暴雨特征(包括历时、强度和发生频率等),介绍我国先进的暴雨预报、预警、预演和预案的应急管理模式,熟悉我国自主发展的先进水文气象要素和灾害发生要素的监测与分析技术;教师归纳总结,引导学生进行综合全面分析;通过视频播放,强化学生暴雨应急避险技能的训练。

本部分教学在课程思政实施中,图片、案例和视频的选取均紧密围绕教学内容,联系生活实际,围绕学生的学习需求,加强理论讲授的同时,通过讨论活动开展提升学生综合素质;做到润物细无声地实施爱国主义、家国情怀等教育,同时对暴雨灾害损失的介绍也能让学生在思想意识上产生“多难兴邦”的共鸣。理论与实际案例相结合,对于理解理论知识起到很好的促进作用,图片案例分析及视频等情境教学能很好引发学生的思想共鸣,更容易理解国家国情,从而树立爱国、奉献等优良品质。在授课形式上突破课时不足的局限,科学整合讲授内容,采用线上线下的混合教学,提升教学质量。