荆楚卓越工程师“121”校企协同培养模式研究

作者: 胡其志 许立强 庄心善 赵三青

摘 要:结合当前新工科建设,依托土木工程本科专业,该文从民办普通高校的基本办学定位出发,在详细分析湖北省教育厅实施的“荆楚卓越工程师”计划基础上,开展大学一年级“一年宽口径”、大学二年级和大学三年级“两年厚基础”、大学四年级“一年强实训”的“121”人才培养模式的探索。主要从培养目标定位、课程体系优化以及实践实训强化等方面开展研究,为普通民办高校培养土木工程应用型人才提供参考。

关键词:卓越工程师;校企协同;培养模式;土木工程专业;应用型人才

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0032-05

Abstract: Based on the basic positioning of private undergraduate colleges, and in combination with the current construction of the new engineering disciplines, this paper explores the "121" talent training model for civil engineering major, which includes a "broad caliber for one year" in the first year, "thick foundation for two years" in the second and third years, and "strong practical training for one year" in the fourth year. The study focuses on the cultivation objectives, optimization of curriculum system, and strengthening of practical training, building on the "Jingchu Excellent Engineer" program implemented by the Hubei Provincial Department of Education. This study provides a reference for private undergraduate colleges to cultivate applied talents in civil engineering.

Keywords: excellent engineer; school-enterprise collaboration; training model; civil engineering major; applied talents

智慧城市、绿色建筑是当今城市发展的两大主题。土木工程专业建设以及人才培养为我国“基建狂魔”的称号做出不少贡献,也是改革开放40多年来我国建筑业蓬勃发展的重要支撑[1]。随着我国经济社会的进一步发展,传统的建筑业发展模式与当前社会发展以及人们的需求不相适应[2]。基于此湖北省政府2016年发布了《湖北省人民政府办公厅关于进一步深化高等学校创新创业教育改革的意见》(鄂政办发〔2016〕24号)。为建立校企、校地、校所、校校以及国际合作的协同育人机制,加快培养适应和支撑湖北经济社会发展的高素质应用型人才,湖北省教育厅于2016年启动实施湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划(简称“卓越计划”)。该计划项目主要包括“荆楚卓越工程师”计划、“荆楚卓越医生”计划、“荆楚卓越农林人才”计划和“荆楚卓越法律人才“计划4类。武昌工学院(以下简称“我校”)土木工程专业(以下简称“本专业”)于2016年申报并成功获湖北省普通高校首批“荆楚卓越工程师”计划。依托该计划瞄准建筑行业“新常态”,结合城市建设学院(以下简称“我院”)实际情况,以工程教育国际认证的“OBE”核心理念为基础[3],开展了“121”校企协同的人才培养模式的探索。

一 基于OBE理念的“121”培养模式

基于工程认证理念的“荆楚卓越班”在大学四年实行“121”的培养模式,即大学一年级实施宽口径培养主要以公共课为主,大学二、三年级以专业基础课为主并开始实施“双导师”制(学业导师、企业导师),大学四年级进企业实战训练,重在培养学生的工程实践能力。具体实施:第1学年主要以公共基础课为主,实行宽口径的土建类专业学习;第2学年开始根据学生兴趣、择优组建土木工程专业(建筑信息化方向)“荆楚卓越班”,校内学业导师和企业职业导师开始与学生对接,双导师全程深度参与学生在余下3年的学习全过程,主要学习专业课程和基础实训,一般在校内(部分在企业)理论教学及实验中心完成;第4学年开始,把部分专业课移植到企业,在企业完成实践性较强的理论课学习,同时进行企业实战实训,完成培养方案规定的毕业设计等实践环节。

荆楚卓越班“121”培养模式以工程教育认证的理念为导向,在实施过程中坚持“定标准、优方案、强实践、优课程”的思路,为企业培养“用得上、留得住”的应用型人才,主要有以下特点。

1)坚持工程认证导向。结合我校办学定位,首先确定了专业的人才培养目标为面向湖北地方经济,为中小型建筑企业培养工程一线的施工技术及管理人才。有了目标,按照工程专业认证的理念,逐步拟定了本专业学生的10条毕业要求,划分并组建了课程模块,建立了每门课程与毕业要求一一对应的矩阵,其实质是为每门课程确定了课程目标。以此课程目标为依据修改完善课程大纲,确定每门课程的教学内容。这样从顶层进行设计,将每门课程的每一个知识点联成一个整体,最终都能为本专业的培养目标服务。最后,组织教师进行了课程优化设计,确保课程教学的效果,确保人才培养目标的达成度。

2)开展深度校企合作。本专业目标是培养施工企业一线的工程人员,其动手能力和工程实践能力就是关键[4]。仅仅依靠学校有限的实验平台、工程实践能力不足的师资力量很难达到目标。为此,我院开展了深度校企合作。从制定人才培养方案开始,企业就全程参与,双方结合培养目标,商定课程模块的制定,课程组合以及课程的主要内容。大部分实践环节课程均由企业人员担任,校内教师只是协助教学环节的管理及教学资料的整理归档工作。另外,从大二开始就为每位同学配备了企业导师,之后的三年,企业导师全程参与学生的学习和实践。同时,学校和企业也经常开展人员交流,教师到企业参观学习,企业人员来校讲座或加强理论学习等。

3)创新教学育人模式。传统的课堂教学模式重在基础知识的讲解,学生不容易接受,特别是对于数学及物理等基础知识不扎实的同学而言更是困难[5]。将工程案例引入课堂,从工程案例开始逐渐引入与工程相关的基础知识和基本概念,这样学生比较容易理解和掌握,也极大地增加了学生学习兴趣。从日常的管理上也改变了一般大学放养式的管理模式,组建的“荆楚卓越班”,让能进入该班的同学都有较强的自豪感,同时也加强班集体管理,组建班级自律委员会,开展集体早操、集体晚自习,让学生自己管理自己,相互监督相互提高,形成了良好的班风。

4)培养企业实用人才。坚持工程认证导向为培养目标的实现打好基础,坚持深度校企合作为培养工程能力强的应用型人才提供了可能,创新的教学育人模式为人才培养目标的实现提供了保障[6]。经过三个年级的“荆楚卓越班”的实践,已经取得了一些成绩,相信“121”人才培养模式下的毕业生一定会是企业急需的实用人才。

二 培养模式的主要做法

依托湖北省荆楚卓越工程师计划,结合我校人才培养定位[7],以工程专业认证核心理念为导向,制定荆楚卓越工程师“121”人才培养模式。主要做法有以下几方面。(一) 定培养目标

参照工程教育认证通用标准的10条毕业要求,结合我校人才培养定位,确定土木工程专业(建筑工程信息化方向)“荆楚卓越班”的培养目标为立足并服务湖北省地方经济建设,培养德、智、体、美、劳全面发展,适应我国建筑行业新发展模式(工程素质),掌握工程建设领域相关的数学、物理等自然科学知识,掌握土木工程学科基础理论和专业知识(工程知识),熟悉工程建设领域相关的法律、安全、环境和社会知识,熟悉建筑信息化(BIM)应用技术、熟练掌握2~3种BIM应用软件,具有较强的工程实践能力和一定创新能力的应用型人才(工程能力)。能在房屋建筑工程、市政基础工程等工程领域从事项目施工、管理、工程造价以及相关的BIM应用等工作。经过毕业后3~5年的工作锻炼,能成为建筑企业关键技术岗位重要成员,成绩优秀的可以成为企业技术及管理部门的负责人。

针对上述培养目标,结合工程教育认证的通用标准和我院实际对本专业毕业生提出如下具体的毕业要求。

1)工程知识:能够将工程数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决工程建设中的一般技术问题。

2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析工程建设中出现的问题,以获得有效结论指导工程实践。

3)设计解决方案:能够设计针对工程建设中出现问题的简单解决方案,设计地基基础、支架搭设、安全及技术专项方案等,并能够在设计环节中体现一定的创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等相关因素。

4)分析研究:能够基于一般科学原理并采用简单科学方法对工程建设中出现的一般问题进行简单分析和研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合分析得到合理有效的结论。

5)使用现代工具:能够针对工程建设问题,正确使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,特别是BIM技术及应用,合理解决工程中的新问题,并在一定程度上能够理解其局限性。

6)社会责任:能够基于土木工程相关背景知识,考虑环境和社会可持续发展的影响进行合理分析,并正确评价土木工程专业设计、施工和运营的方案,以及工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。

7)职业规范:熟知社会主义核心价值观,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践。了解中国国情和中国文化,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在土木工程专业工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,理解工程伦理的一般内容,做到责任担当、贡献国家、服务社会。

8)团队意识:在解决土木工程问题时,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

9)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,在工程项目的决策与管理中能自觉应用,并具有一定的组织、管理和领导能力。

10)终身学习:了解土木工程学科前沿及发展趋势,具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。

(二) 优课程体系

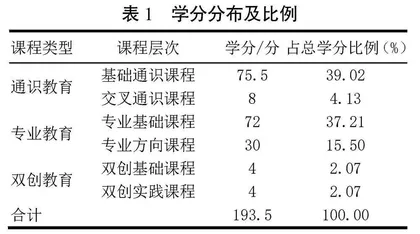

以土木工程专业工程教育认证为基本要求,将成果导向(OBE)贯穿于人才培养全过程[8]。以确定的培养目标和毕业要求合理设置课程体系,优化人才培养方案。确保数学与自然科学类课程不少于总学分的10%,人文社会科学类通识教育课程不少于总学分的15%,符合本专业培养目标的工程基础课、专业基础课与专业类课程不少于总学分的30%。具体学时分配比例参见表1学分分布及比例表。

加强实践教学,积极开设研究、项目型课程教学方式和设计性、综合性、创新性实验,保证实践学分达到总学分的32%。实践学分分布参见表2实践学分分布及比例表。将课程体系模块化,设置了“理论课程模块”和“实践课程模块”。各模块组成如图1理论课程体系模块和图2实践教学体系模块图。