分组测试和讨论的晶体光学实验课堂教学

作者: 于红

摘 要:晶体光学是一门很重要的地质学基础课,由于课程内容抽象难理解、连续性强,学生对这门课程的掌握程度并不理想。该文以普通角闪石的系统鉴定实验课为例,阐述以课前小测试、分组观察讨论和任课教师演示总结模式的实验课堂教学。课前测试和针对性的提问深化学生对知识点的记忆并方便任课教师快速掌握学生的学习情况。分组观察和讨论增加学生的活跃度和参与度,能够营造良好的课堂氛围。教师示范总结进一步巩固课堂所学知识。学生的满意度、成绩和课程评价明显提高,为其他地质课程奠定扎实基础的同时,也培养学生对地质学的兴趣爱好。

关键词:晶体光学;课前测试;分组讨论;实验课堂;教学评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0086-05

Abstract: Crystal Optics is a very important basic geological course. Students' mastering of knowledge is relatively low because that the content of crystal optics is abstract and strong continuity. This paper expatiates the experimental curriculum of Crystal Optics including pre-test, subgroup observation and discussion, and teacher's demonstration and summary. Pre-test and targeted questions are helpful not only for deepening the memory of the knowledge of students, teachers can understand student's learning situation quickly. Subgroup observation and discussion is helpful to improve student activity and participation, creating good at mosphere in the classroom. The knowledge has been further consolidated by demonstration and summary. Satisfaction, performance and curriculum evaluation of students show they have reached higher level. This experimental curriculum lay a strong foundation for other geological courses and improved students' interest in scientific research.

Keywords: Crystal Optics; pre-test; group discussion; experimental curriculum;Teaching evaluation

晶体光学是研究矿物晶体的一门科学,是研究和鉴定矿物和岩石的基础。该课程的立体概念和实践性较强,既是一门方法课,又是一门理论联系实践很强的学科[1]。学好晶体光学,学会偏光显微镜的使用,能够利用其进行透明矿物的鉴定,是进行宝石鉴定、研究矿物成分及探讨岩石成因不可或缺的技能。而且,晶体光学在冶金、建材、化工、医药、农业和陶瓷等领域也有广泛的应用。晶体光学的教学目标为:使学生全面、系统地掌握《晶体光学与造岩矿物》的基础理论和基本方法,学会正确运用偏光显微镜系统地鉴定矿物、岩石及材料等,为后续专业课程岩石学、矿床学、地球化学等学习奠定坚实基础。但在本科教学和研究生培养过程中发现,很多学生对晶体光学课程的学习程度并不理想,知识点掌握得不扎实,以至于不能利用晶体光学中学到的理论知识和实践方法对矿物进行准确地鉴定,进而为之后的本科专业课程和研究生阶段的科学研究提供有力的帮助。中国地质大学(北京)在大学二年级秋季开始进行晶体光学课程教学,教学分为理论教学和实践教学。相比理论课程,学生往往对实验课程更感兴趣。并且在实验教学过程中也更容易调动学生学习的积极性,提高学习质量。高等教育本科教学改革也越来越深化和重视学生实践能力和创新思维的培养。因此,晶体光学这门课程的实验课堂教学设计尤为重要。本文中的实验课堂设计以课堂小测试、分组观察讨论和教师演示总结的形式进行,目的在于活跃课堂氛围、激发学生学习动力、提高学习的主动性,并引导和激发学生对地质专业的兴趣爱好,进而满足地球科学发展和国家资源环境、地质灾害等相关领域对地质人才的需求。

一 晶体光学教学现状和存在问题

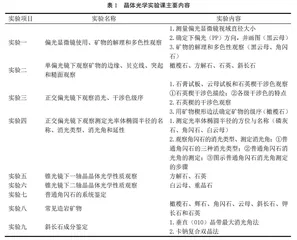

中国地质大学(北京)晶体光学课程共包括32学时,其中讲课为6章,合计授课14学时;与上课内容配套的实习9次,合计18学时。课程教学主要使用多媒体教学方式,基本内容包括:①晶体光学基础。晶体光学课程的特点与研究方法;光的性质,自然光和偏光,光的反射与折射,光在均质体和非均质体中的传播,光率体,光性方位等。②偏光显微镜的构造。偏光显微镜的构造、使用方法;岩石与矿物薄片制备方法。③单偏光镜下的晶体光学性质。单偏光镜装置及特点,矿物的形态、解理、颜色、多色性、吸收性、边缘、贝克线、糙面、突起和折射率色散等。④正交偏光镜下的晶体光学性质。正交偏光镜装置及特点,矿片的消光,干涉原理和光程差,干涉色及其成因,干涉色级序和色谱表,补色法则与补色器,光率体椭圆半径和名称的测定,干涉色级序的测定(楔形边法、试板法),双折率的测定,消光类型和消光角的测定,延性符号的测定和双晶的观察等。⑤锥光镜下的晶体光学性质。锥光镜装置及特点,一轴晶和二轴晶干涉图特征、成因及其应用等。⑥常见造岩矿物的特征。包括橄榄石类、辉石类、角闪石类、云母类、长石类和石英等常见矿物的特征。其中③—⑥各配有相应的两次实验课。另加两节实验课程,未知造岩矿物鉴定:属于综合性实验,综合运用晶体光学知识和观察方法,选取以上实验观察的各类矿物中的主要类型,进行未知矿物的鉴定。斜长石的成分鉴定:垂直(010)晶带最大消光角法和卡钠复合双晶发,具体内容见表1。学习成绩考核包括平时作业(10%)、实验报告(40%)和期末考试成绩(50%)综合评价。期末考试为闭卷形式。

根据这些教学内容可以发现,晶体光学目前的教学内容很多,但是学时却很少。

1)这门课程连续性非常强,例如偏光显微镜原理和结构没有完全掌握,直接影响到矿物在单偏光镜下和正交偏光下的观察,而单偏光和正交偏光下的光学性质没有扎实基础,又会影响难度较大的锥光下的光学性质学习,最后导致对造岩矿物的综合鉴定能力不足。因此,如何在有限的课时下,让学生熟练掌握显微镜的使用、记住不同矿物的光学性质,并能够利用偏光显微镜进行矿物的鉴定是教师面临的重要问题。

2)理论课堂上学生的积极性不够,学习不够主动,很多学生课前不预习,知识点记忆不牢固,导致越往后学生对课程的理解越难,考试分数也相对较低。所以,如何加强学生记忆、激发学生学习兴趣、合理推进教学进程并保障和提升课堂教学质量是教师需要思考的问题。

3)以前的晶体光学理论课在教室进行,先上理论课,再进行实验课教学。目前理论课和实验课都放在了实验室进行,理论课之后便进行相应的实验课实习,这是一个很好的改进,通过实验教学直接巩固理论知识。目前每个实验室配有40台显微镜,一个班级大约有32个学生,保证了人手一台显微镜。问题是在实验课进行矿物观察时,教师无法同时掌握每个学生的镜下观察情况。这需要任课教师不断地在实验室走动并随时询问和回答学生的问题。很多时候需要学生让出显微镜供教师观察进而解答问题,这样极大地浪费了课堂时间,也导致学生不能按照要求完成对指定薄片和矿物的观察。有限的课堂时间内不能完成实验报告册的内容,甚至还有抄袭的现象。从教学内容安排上可以看出晶体光学这门课程是以实验课为主。相对于理论课,学生在实验课上的参与积极性和主动性明显更好,这也更加说明了实验课堂教学的重要性。

二 实验课堂设计

(一) 课前小测试,巩固实验课堂涉及到的理论知识

学生课前不预习往往会忘掉和模糊实验课中涉及到的相关理论知识,而针对性的测试和提问会唤醒和深化学生的记忆。在完成单偏光、正交偏光和锥光镜下的晶体光学特征观察之后要进行一节普通角闪石系统鉴定的实验课程。如果让学生直接对薄片中的角闪石进行观察,学生可能感觉无从下手。可以先进行如下课堂测试:普通角闪石,单斜晶系,沿C轴方向延长,在其(010)面上测得折射率为1.701和1.691,在(011)面上测得折射率为1.691和1.665,角闪石的Ng=1.701,Nm=1.691,Np=1.665,多色性公式:Ng=深绿色,Nm=绿色,Np=浅黄绿色。突起等级:正高。最大双折率:0.036。最高干涉色级序:Ⅱ级。∥(010)柱状切面的解理数为1组,消光类型为斜消光,∥(001)近六边形切面解理数为2组,消光类型为对称消光。轴性:二。光性符号:负。光性方位:Ng∥c轴,Nm∥b轴,Np∥a轴(横线上为学生需要写出的答案,普通角闪石的光性方位和不同切面消光类型如图1所示)。这道题综合性很强,既考验了学生对矿物光性基本原理的理解程度,又深化了学生在之前理论课和实验课中对普通角闪石的记忆。该课堂小测试涉及到的知识点从易到难、逐渐引导,暗示学生鉴定角闪石光性特征的顺序:先在单偏光下观察到明显的多色性变化和突起等级,其次在正交偏光观察角闪石的干涉色和消光类型。最后进一步考察角闪石的光性方位。这样循序渐进能够使学生掌握普通角闪石(其他透明矿物)的鉴定顺序,在鉴定矿物方法上得到质的飞跃。在进行课堂测试时,按照座位分布情况将学生分成3~4人的小组。首先要求各组内成员自行完成课前小测试;然后,小组内核对彼此答案并进行讨论,最后;确定一份或者两份(答案不统一)答案上交。这样既复习了理论课的知识点,又加强了同小组成员之间的交流互助和合作学习,也方便了任课教师快速掌握学生的学习情况。

(二) 针对性的提问、观察和分组讨论

课堂提问是大学课堂教学的一个重要环节。通过提问能够培养学生的自主学习能力、激发学习兴趣、活跃课堂气氛进而提高学习效率。在教学过程中要搞清楚为什么设问,目的和作用是什么,同时要注意提问的技巧和方法。课堂提问应先易后难,具有启发式的提问[2],既要涉及到相关的理论知识,又要有助于本节实验课的观察。在之前的课堂测试中,由于3~4个学生上交1~2份答案,所以任课教师能够快速地浏览测试情况并了解学生对知识点的掌握程度。在实验课堂中依据不同小组的测试情况来设问、调整问题难度、因材施教。加深学生对所学知识的牢固掌握。还是以普通角闪石的鉴定为例,可以依次提出以下问题。①角闪石是否具有多色性、有无解理,这两个问题在之前的实验课均有涉及到,学生基本不会答错。②角闪石有三个折射率,所以是二轴性(这时需要着重强调Ng>Nm>Np)。③怎么确定光性(强调Ng-Nm>Nm-Np为正光性,此时Bxa=Ng;反之为负,Ng-Nm<Nm-Np,Bxa=Np)。④干涉色级序的计算公式[R=d×ΔN,最高干涉色R=d×(Ng-Np),d为薄片厚度(0.3 mm),ΔN为双折率]。⑤干涉色的级序和对应光程差:I级(0~550 nm),Ⅱ级(550~1 100 nm),Ⅲ级(1 100~1 650 nm),Ⅳ级(1 650~2 200 nm)。所以角闪石的最高干涉色为:R=0.3×106×(1.701-1.665)=1 080 nm(II级)。在这道测试题中,学生对普通角闪石的光性方位明显掌握得不太好,错的较多,这不仅是晶体光学的内容,还涉及到结晶学与矿物学中关于矿物结构的掌握。这一部分在理论课或者实验课剩余时间利用普通角闪石的模型着重讲解。在复习了这些知识点之后,让学生带着这些问题对薄片中普通角闪石进行观察和鉴定,完成实验报告。再次将学生按照课堂测试时进行分组,通过显微镜的观察进行讨论,检验课堂测试的答案和实验报告内容。教师在学生进行薄片观察时,注意学生报告的完成情况。对学生实验报告中有错误的地方进行启发式的提问。例如,有的学生测定角闪石解理夹角约为20°,可以提问:在显微镜下,怎么确定普通角闪石的两组解理夹角是最接近真实的(升降物台,解理缝不发生左右移动)?在学生完成角闪石的多色性观察时也可以向学生提问是否还记得黑云母的多色性(深褐色-浅绿/黄色)。普通角闪石和黑云母是两种多色性非常明显的常见暗色造岩矿物,必须记牢固。此外,对于完成度较好的学生或者小组给予表扬,遇到薄片中较好的现象可以在教学显微镜下演示。对积极提出问题的同学予以鼓励,对经常保持沉默的学生要予以督促,因人施策[3]。这个过程最有利于加强老师和学生的沟通交流,营造良好的课堂氛围,提高学生的课堂成就感和对晶体光学这门课程的兴趣。