可再生能源技术与工程课程有效教学模式研究

作者: 王薇 周明华

摘 要:可再生能源转化与循环利用是实现“双碳”目标的有效途径,基于资源循环专业建设的特点和内涵,该文提出可再生能源技术与工程课程的教学改革思路,通过设立有效目标、建立有效基础、开展有效指导、实现有效拓展和实施有效参与的方式形成适应当代资源科学与技术发展要求的有效教学模式,以达到提升教学质量,使学生可再生能源知识、创新能力、综合素质得到有效发展,培养能满足国家战略性新兴产业需求专业人才的目标。

关键词:资源循环专业;人才培养;可再生能源技术与工程;教学模式;有效教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0103-05

Abstract: The transformation and recycling of renewable energy is an effective way to achieve the goal of "Double Carbon". Based on the property and intension of resource recycling specialty construction, some thoughts on teaching reform for the course of "Renewable Energy Technology and Engineering" were put forward in this study. An effective teaching mode that meets the requirements of contemporary resource science and technology development was formed through setting effective goals, establishing effective foundation, carrying out effective guidance, realizing effective expansion and implementing effective participation. This aims to improve the teaching quality, effectively develop students' renewable energy knowledge, innovation ability and comprehensive quality, and cultivate professionals who can meet the needs of national strategic emerging industries.

Keywords: resource recycling specialty; personnel training; Renewable Energy Technology and Engineering; teaching mode; effective teaching

进入21世纪,人类社会面临着严重的能源紧缺和环境污染,发展新能源刻不容缓。而我国在新能源的教育和科研方面,较发达国家还相对落后,这催生了资源循环专业在我国大学教育中的快速发展[1]。目前,大多数高校是在原有环境、动力、热能等专业基础上进行了专业的增设,如何提升课程内容设置的科学性、提高人才培养的专业性,是专业教育目前所面临的主要问题[2-3]。

能源转型是碳达峰、碳中和目标实现乃至将绿色发展转化为新的综合国力和国际竞争优势的关键环节。面对碳达峰目标下我国能源转型在经济社会发展阶段的挑战,以增强科技进步、创新为突破,加速能源低碳转型,是构建现代能源体系,推动经济社会绿色低碳运行和高质量发展的迫切要求[4]。

因此,资源循环专业教育的根本目标是根据能源领域的发展趋势和国民经济发展需要,培养适应创新型国家发展战略,知识、能力、素质全面发展,科学精神和人文素养协调发展,具有良好的综合素质、系统的可再生能源科学与工程专业知识与技能,具备宽厚理论基础,掌握可再生能源转换与利用原理、可再生能源装置及系统运行技术,能胜任可再生能源技术相关的科学研究、工程设计、技术开发、运行与生产管理的跨学科创新型人才和复合型高级工程技术人才。

通过专业课程的有效教学(Effective Teaching),在符合时代和个体积极价值建构的前提下提升教学水平,以达到教学效率的最高化、教学效益的最大化是实现教学目标的有效手段。有效教学理念源于20世纪上半叶西方的教学科学化运动,在美国实用主义哲学和行为主义心理学影响的教学效能核定运动后,引起了世界各国教育学者的关注,也是新时代教学内涵的诠释、教学方法的探索和教学本质的体现[5]。通过设计引导探索性的、自主的、研究性的学习活动可发展学生的创新思维,满足学生的实际需求,使每一个教学环节能够在学生身上真正产生作用,使有效的理念在教学过程中得到贯彻落实,达到学生的进步或发展。

本文介绍了南开大学(以下简称“我校”)环境科学与工程学院资源循环专业的可再生能源技术与工程课程中开展有效教学的过程和成果,提出关于新能源专业教学改革中一些思路举措的思考。

一 专业特色

资源循环科学与工程专业是为了满足国家节能减排、低碳经济及循环经济等战略性新兴产业对高素质人才的迫切需求而设立的新兴交叉学科。作为教育部批准的第一批10所高校之一,我校环境科学与工程学院于2010年在国内率先建设了资源循环科学与工程本科专业,也是全国开设本专业仅有的两所综合性大学之一。该专业是依托南开大学文理交叉的多学科体系,特别是环境科学与工程学院工程科学的雄厚基础而建立;目前拥有国内唯一的国家985工程循环经济创新基地、南开大学循环经济研究中心、南开大学中国再生资源研究中心,以及南开大学清洁生产研究中心等学术研究机构;2011年,被教育部批准为第七批特色专业建设点。

二 课程特色

资源循环科学与工程专业建设目标是要培养面向我国环境保护、废弃物资源化利用、节能减排、供给侧结构性改革和生态文明建设需要,适应未来科技发展,掌握循环经济工程技术方面的基础知识,充实宽广的专业知识和实践技能,具备从事生态保护、废弃物处理、工业工程技术基础理论研究与技术开发的基本能力,能在这些领域从事科学研究、工程技术开发、经营管理等方面工作,全面发展的高素质人才。可再生能源技术与工程课程主要学习可再生能源的种类和特点、利用的方式和方法、应用的现状和未来的发展趋势。其教学内容与目前全球广泛关注的新能源汽车、太阳能光伏发电、风力发电、生物质能、地热能、氢能和燃料电池等课题密切相关。教学团队在课程教学中有针对性地体现课程的理论性、实践性、学术性、前沿性、应用性、发展性和创新性。

三 存在的教学难点问题

资源循环专业是多学科多领域的综合,需基于专业的公共课和专业基础课平台,建设“可再生能源”知识模块。既注重“厚基础”,突出基本理论与方法,又注重“宽方向”,丰富课程知识结构。实现学生“知识结构”的构建和“能力结构”的形成。

设计课程体系的所需基础知识、具体工程技术、发展潜力趋势三个层面,突出可再生能源核心技术方法与存在问题,将知识体系划分为核心知识集合,以及不同的扩展知识模块,以适应不同层次的教学需求,开展与行业、地区经济社会需要相适应的应用型人才培养。

可再生能源的开发利用方式和存在问题都在快速更新,在有限的课程周期内将实际实施工程、企业新产品、行业新进展和科研前沿需求引入课程,使学生专业知识与学科现状及发展动态之间建立有效连接,实施知识-能力-素质一体化的教学模式。

四 教学改革的方法与思路

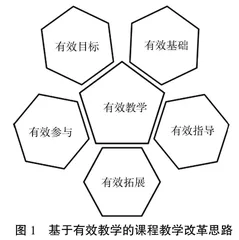

为适应新形势对资源循环专业人才培养的需求,满足社会及学生个人发展的需求,本研究以有效教学理念为指导,通过进一步组织教学内容、调整课堂与实践教学方法、设计教学资源(图1),来培养学生的专业理论知识、解决工程问题的能力与创新精神,以期获得更好的教学质量。

(一) 建立目标,树立有效概念

明确培养目标和服务面向,建设具有专业特色的课程任务,指导基于有效教学的课程模式。针对新能源产业,培养适应创新型国家发展战略需要,具有新能源科学与工程专业知识与技能,掌握新能源转换与利用原理、新能源装置及系统运行技术,可在太阳能、生物质能、风能等新能源和节能减排领域的企事业单位、高等院校和政府部门从事技术研发、工程设计、新能源科学教育与研究及新能源管理等相关工作的专业人才的目标。配合我国“低碳环保”发展战略,在教学中增强理论基础的同时将可再生能源的传统教学内容和低碳、节能减排进行合理、科学的整合,明确可再生能源与低碳能源系统、低碳技术、低碳产业体系的关系。针对资源循环专业特色,将循环经济理论、环境系统工程、生态工业技术与可再生能源技术工程的交叉部分重点突出,增强专业的适应性。

基于资源循环科学与工程专业的公共课和专业基础课平台,建设可再生能源技术与工程知识模块。提出适合该专业的可再生能源技术与工程课程任务。针对中国的能源战略体系框架而言,无论是到2050年的能源发展长期规划,还是“十四五”的近期规划,均将以可再生能源的节能环保发展作为我国能源结构的思路。为配合我国的“低碳环保”发展战略,在教学中增强理论基础的同时将可再生能源的传统教学内容和低碳、节能减排进行合理、科学的整合,注重体现课程内容的理论性、学术性、研究性、实践性、应用性和多方向性,特别是地方性[6]。构建与地区、行业经济社会需要相适应的应用型人才培养模式。设计课程体系结构的三个层面,即所需基础知识、具体技术工程、发展潜力趋势三个层面,突出可再生能源核心技术方法与存在问题,将知识体系划分为核心知识集合,以及不同的扩展知识模块,以适应不同层次的教学需求。各模块包含内容以及相互的联系如图2所示。

(二) 激发兴趣,奠定有效基础

有效教学的核心是要从学生的需求出发,学生需求的前提是具有一定的兴趣。通过每学年更新风电、光伏发展动态,结合行业发展和我国资源现状,增加太阳能发电蓄氢、太阳能光热海水淡化、地源热泵、微生物燃料电池和垃圾渗滤液资源化等体现行业发展的教学内容,培养学生学习兴趣。分析典型可再生能源节能建筑,如运用了太阳能采暖制冷、太阳能热水、BIPV(光伏建筑一体化)技术、温屏节能玻璃、高效智能遮阳技术、吊顶辐射技术和楼宇智能控制技术等几十项国际领先低碳技术的山东德州太阳谷国际会议中心节约煤用量、碳减排效果;农村被动式太阳房采暖方式以窗间墙或屋顶为太阳能集热器的主要安装部位,与常规能源采暖方式的区别等。鼓励学生参与暑期社会实践,调研可再生能源项目(绿色建筑、新能源汽车等)节能减排效果,为基于学生知识需求的有效教学创造条件。

让科研成果进入课堂,将教学团队的“量子点太阳能电池”“光能产氢”“微生物燃料电池”等国家自然基金项目内容引入太阳能、氢能、生物质能等课程章节,按导入研究前沿、拓宽专业面、增强适应性的原则,满足学生学习需求。科研成果转化教学,团队通过开展可再生能源领域相关科研工作,已发表相关论文十余篇,这些科研论文的内容充分体现了学科的前沿动态和发展趋势。将这些研究成果作成教学专题,并将相关资料提供给学生课后阅读,可将最新的专业知识及时传递给学生。既丰富了教学的内容,促进学生开阔视野、拓宽知识面,同时还能激发学生的学习兴趣,培养学生的钻研和创新精神,促进有效教学。

(三) 课堂教学,进行有效指导

优化师资配置,开展分类教学。可再生能源技术与工程课程内容丰富,涵盖了新能源材料、技术、工程领域的大量科学前沿。根据教师的科研方向和擅长领域进行分工,采取多位教师讲授的团队教学模式。如风能章节的内容由从事流体动力学相关研究的教师进行讲授,在课堂教学中帮助学生对风能工程中的流体力学知识融会贯通。