能源与动力工程专业电工学课程教学改革探索

作者: 晋艳云 邹彩虹 李兰兰 王秀山

摘 要:为河南农业大学(以下简称“本校”)能源与动力工程专业学生打好电学理论知识和工程技能基础,增厚专业基础,进而拓宽就业范围。该文结合能源领域对复合型、应用型技能人才的需求和本校对能动专业本科生的培养目标,分析本校能动专业本科生对电工学课程的学习要求和目标,并分析课程现状以及课程教学过程中存在的问题。根据以上分析结果,结合新型的教学方法和手段,提出相应的教学改革措施,并应用于教学过程中。此外,根据对“知行合一”的要求,挖掘课程中的思政元素,以达到教学的同时育人的目的。通过以上改进,课程教学效果得到提升,学生对课程理论知识和工程技能的掌握更加扎实,为其就业打下更好的电学基础。

关键词:电工学;能源与动力工程专业;教学改革;课程思政;教学手段

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0120-04

Abstract: The aim of the study is to lay a solid foundation of electrical theory knowledge and engineering skills, enrich the professional foundation, and then broaden the scope of employment for the students of the energy and power engineering specialty of our school. Combined with the demand for compound and applied talents in the field of energy and the training objectives for the energy and power engineering specialty undergraduates of our university, this paper analyzes the learning requirements and objectives of the undergraduates forthe curriculum of Electrical Engineering,and analyzes the current situation of the curriculum and the problems existing in the curriculum teaching process. According to the above analysis results, combined with the new teaching methods and means, the corresponding teaching reform measures are put forward and applied in the teaching process. In addition, according to "knowledge and action should go hand in hand ", the ideological and political elements in the curriculum are excavated to achieve the purpose of educating people while teaching. Through the above improvements, the teaching effect of the course has been improved, and the students have a more solid grasp of the theoretical knowledge and engineering skills of the course, which has laid a better electrical foundation for their employment.

Keywords: Electrical Engineering; energy and power engineering specialty; teaching reform; curriculum ideology and politics; teaching method

电工学是高等院校非电类工程专业本科生必修的专业基础课程,是理论与实践结合,应用广泛的一门课程[1]。在河南农业大学(以下简称“本校”),开设该课程的专业有能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、农业机械化及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化和食品工程等多个专业。该课程的教学目的:通过本课程的学习,使学生掌握电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,了解电工电子技术的基础应用。能独立应用这些知识分析解决工程实际问题,为后续课程和专业知识的学习以及将来从事工程技术工作打下一定的理论和实践基础,也为自学、深造和创新打下基础。

一 电工课对能动专业的重要性

在本校,电工学课程组由多名教师组成,一名教师主管一个专业,本人所教授的是能源与动力工程专业(以下简称“能动专业”)。本校能动专业对本科生的培养目标是培养掌握能源、热能和动力工程等方面的基本理论和基础知识,具备能量转换与有效利用、可再生能源开发等方面的基本技能,能从事清洁能源生产、可再生能源开发利用、工程设计和优化运行等方面工作的技术技能型人才。电能是我们生活中不可或缺的一种能源,而能源领域人才的重要工作之一就是将石油、天然气、煤、太阳能、风能和潮汐能等多种形式的能源转换为电能。利用太阳能电池可以实现将太阳能转换为电能,太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应[2],该原理基础即是电工学课程中的一个知识点,由此,基础的电学知识和技能是能动专业学生必须学习掌握的。

近几年,我国多所高等院校的能动专业都是以培养“高素质、强能力、创新型、复合型、应用型”人才为目标的[3-4],因此更注重对专业基础的增厚,以此来拓宽专业口径,拓宽学生就业范围。电学知识是能源能动领域的基础知识,扎实掌握电工学课程知识内容,对提高学生专业技能,拓宽专业口径,取得更好的发展和成绩是至关重要的。因此,多所高校都将电工学课程设置为能动专业的工程或其他类基础课程[5]。在本校能动专业本科生的培养方案中,电工学课程是核心专业课,由此可见该课程对能动专业学生的重要性。

二 课程现状及存在问题

在本校,电工学课程的课时分配:上部分电工技术理论学时40,实验学时8;下部分电子技术理论学时54,实验学时8。由于课时限制,需要优化教学内容,根据专业要求有选择性地节选部分内容进行学习。电工技术节选的主要内容包括电路分析基础、正弦交流电路、三相交流电路、磁路和变压器、三相交流异步电动机及其控制。电子技术节选的主要内容包括模拟电子技术和数字电子技术。节选优化后的内容相对于课时量来说,依然较多,但若再删减,会导致内容不成体系,更讲不透、学不透。因此,如何在有限学时内取得良好的教学效果,成为了授课老师需要思考并努力去解决的问题。

电工学课程需要在中学物理和数学知识的基础上进行学习,且需要一定的逻辑思维能力。但在多年的授课过程中发现存在以下问题:①部分同学基础较弱,甚至不记得中学曾学过相关内容,因此不得不在有限的课堂时间去补充中学知识。②部分同学有一定的思维惯性,难以接受对以前所学知识的补充内容。例如,对于电压、电流参考方向问题虽然能够理解,但在使用欧姆定律时,还是习惯性的像中学一样,不考虑方向问题,不区分电压电流参考方向是否关联,就直接用U=IR;在使用KCL、KVL定律时,经常不标注参考方向,导致题目分析计算错误。③部分学生对课程的重视程度不够,课下不预习、不复习,对于多次强调的重难点内容在后续课程中用到时仍然无法实现知识点的贯通,导致更加难以理解新的内容。例如,电路的基本定律没有完全掌握,导致无法理解某些电路分析方法。此外,在学习正弦交流电路之前便会布置复习复数四则运算的学习任务,但很多学生并不重视,因此在进行相关内容学习时就需要占用上课时间去补充,使得本就少的课堂时间更加紧张,影响课程学习效果。由于以上问题,导致课程教学效果较差,学生学习质量不高。因此,针对电工学的课程教学过程,有必要采取相应的改革措施以实现教学质量的提高。

三 教学改革措施

(一) 改进教学手段和方法

为了在有限的学时内取得良好的教学效果,除了要优化教学内容之外,还需要采取更有效的教学手段和方法。

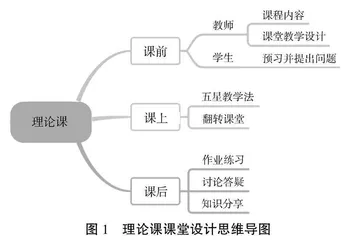

在教学过程中,理论课上采用了五星教学法[6],在“聚焦解决问题”的教学宗旨下,不断重复四阶段循环圈——“激活原有知识”“展示论证新知”“尝试应用练习”“融会贯通掌握”,以提高教学效果,使得学生能够扎实掌握知识点,掌握其在工程中的应用原理和方法,并能够运用所学知识解决实际工程问题。理论课按照图1所示思维导图进行教学设计,主要包括课前、课上和课后三个方面。

图1 理论课课堂设计思维导图

课前,教师在备好课程内容的基础上,进行课堂教学设计,以便合理利用45分钟的课堂时间,把握课堂进度,充分调动学生学习积极性和主动性,提高学习效率,达到更好的教学效果,同时减少学生为掌握所教授内容而占用的课下时间。学生要做的是完成前一节课教师留下的预习任务,预习本节课内容,并提出关于知识理解或应用方面的疑问或问题。

课上,以学生通过预习或生活所见提出的问题为导向开展本节课内容,如果学生没有问题,那么老师抛出问题,引导学生对本节课的内容或工程中的情景进行思考,让学生能够有所思、有所想,带着问题来学习新的内容,充分激发学生学习积极性,即为学生“指引方向”,并“激发动机”。

开展本节课内容讲解时,首先回顾上节课主要内容,“激活原有知识”,进而引出本节课程内容。在教学过程中,始终坚持以学生为中心,新知识的讲解采用“协同合作”和“多向互动”的方式进行。讲课过程中不断地提出问题或引导学生发现问题,让学生进行回答或通过进一步的学习来找到答案,时时确认学生的掌握程度,同时使得学生紧跟知识点的逻辑。对于重要且容易混淆的基本概念进行重点讲解,并反复强调。完成知识点讲解后,教师提出问题或给出练习题,学生回答或解答,并进行讲解,介绍自己的分析解题思路,教师针对学生回答或解题过程中存在的问题或不足进行指正、补充,并总结。这样不仅可以加强学生对知识的理解和掌握,还可以在课上及时暴露出问题,进而补充或纠正问题,做到本节知识本节掌握。如果课前有提出工程问题,那么在学生掌握知识点之后,会回归到问题上来,以本节课学习的知识来解释工程案例中的工作原理。例如,在学习到串联谐振内容时,会引入电台选频道的案例。学完理论知识后,回到该问题,根据串联谐振电路特点来解释电台是如何实现选频的。从而做到“有问题,有回应”,完整学习本节内容,并能够运用所学知识解释生活中的问题或现象,达到“学以致用”的目的。引入工程或生活中的实例,不仅可以将理论和实践有效结合起来,还可以大大提高学生的学习兴趣和积极性,这对于教学效果的提高是非常显著的。教学过程中还注重对知识的归纳总结,电工学课程虽然内容繁多,但比较系统,多归纳总结,将知识点有机串联起来,使得学生能够将不同章节的知识点融汇贯通,找出共同点、不同点和逻辑关系,可以有效提高学生对该课程的学习效率和效果,从而更扎实地掌握知识。课上通过不断重复以上四阶段循环圈,解决学生的问题和疑惑,让学生在“领悟—困惑—领悟”中掌握知识。

此外,在学习一些适合做仿真模拟的知识点时,会提前准备好仿真实验视频或动图,随知识点展示给学生,可以让学生在第一时间即对该知识点有更直观的认识和理解。还可以结合实验讲授概念和原理,比如在学习叠加定理理论知识时,先设计一个实验,让学生通过观察实验数据和元器件引出叠加定理的内容和适用范围。