科研素养提升是教学与科研相互融合的纽带

作者: 李忠武 肖涛 聂小东 刘窑军 廖文飞 杨长溶 姚瑶

摘 要:科研素养是科研意识、方法和精神的三位一体,是提高学生综合能力的关键教学内容。然而,教师对科研与教学的关系还存在认识上的不足,大学教学还面临网络的片面信息、传统的知识复现、中学的新课改和就业渠道的多样化等众多挑战,因此,地理学的科教融合效果不尽如人意。该文以地理学的实践普适性作为切入点,基于国内高校地理师生课堂状况的问卷调查和国内外地理名校主干课程的对比,指出传统地理教学方式阻碍地理学的科教融合,强调加强科研素养的培养是科教融合的有效途径。最后,该文建议开展研究型教学、推进项目制教学、以毕业论文为方向的多元教学模式和实践教学课程,以期培养学生的独立思考、创新意识、批判性思维以及严谨的逻辑推理能力,进而提升学生的科研素养,提高教师的教学水平,促进科研与教学的融合。

关键词:科研素养;科教融合;地理学;科研素养;教学水平

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0086-05

Abstract: Scientific research literacy (SRL) is a trinity of research awareness, method and spirit, which is a key teaching content to improve students' comprehensive ability. However, teachers still lack awareness of the relationship between research and teaching, and university teaching still faces many challenges such as one-sided information from the Internet, traditional knowledge reproduction, new curriculum reform in secondary schools, and diversification of employment channels, so the integration of science and education in geography is not as effective as it should be. This paper takes the practical universality of geography as an entry point, based on a questionnaire survey on the classroom conditions of geography teachers and students in domestic universities and a comparison of the main courses of famous geography schools in China and abroad, points out that the traditional geography teaching methods hinder the integration of science and education in geography, and emphasizes that strengthening the cultivation of SRL is an effective way to integrate science and education. Finally, this paper suggests carrying out research-based teaching, promoting project-based teaching, and diversified teaching modes in the direction of graduation thesis and practical teaching courses, aiming to cultivate students' independent thinking, innovative consciousness, critical thinking and rigorous logical reasoning ability, thus enhancing students'SRL, improving teachers' teaching level and promoting the integration of scientific research and teaching.

Keywords: scientific research literacy; integration of science and teaching; geography; scientific research literacy; teaching level

基金项目:湖南省普通高等学校教学改革研究重点项目“基于学科核心素养的教学与科研融合策略与模式研究”(HNJG-2021-0050)

第一作者简介:李忠武(1972-),男,汉族,湖南长沙人,博士,教授。研究方向为大学教学与科研融合理论与实证。

科研素养蕴含着科学研究的意识、方法和精神的三大内涵,对个人的综合能力、性格的磨炼以及健全的人格有重要的养成作用,十分契合大学育人的本质、教学改革的内容以及社会对未来求职者的要求[1]。然而,传统地理教学(以下简称“地教”)面临众多挑战,多数地教老师对科教融合的认识不够深刻,他们只看到科研素养对学生能力的提升作用,而忽视了其能够反向提高教学水平、推动科教融合、促进师生双方的精神引导、价值追求、知识形成、思想启迪、人格完善和能力拓展进而发现新知、投身学术的作用[1]。因此,这会导致科研与教学的相互对立,但它们在本质上是螺旋上升的融合关系[2]。文章以地理学为例,强调科研素养在地理学中的培养优势,提出科研素养融入地理教学不仅是人才培养的应有之义[3],更是促进科教融合的桥梁和纽带。

一 科研素养融入地理教学的实践普适性优势

地理学(geography)是对地理过程耦合、人地系统模拟的科学,“地”指地球、地表或区域,“理”指理论、规律或内在联系[4],它们共同解释地理现象,探讨人地关系,蕴含醇厚的科研韵味,能与科研素养紧密联系。地理学作为大学理学的一员,不同于文学的情感抒发、工学的应用实际和物理化学等其他理学的纯理论研究,是一门以人地关系为核心的,贴近生活、指导实践、服务于人类命运共同体的经世致用的学科[4]。地理学的发展贯穿国家的强盛兴衰,当代的“一带一路”建设、生态文明建设、“双碳”目标规划等国家战略无一不体现地理学的实践贡献,其具有典型的实践普适性并肩负国家复兴的地理实际意义,正所谓“目中有天地,目中有人理”[4]。同时,科研素养具有探索性、创造性和趣味性三大特征,是科研意识、科研方法和科研精神的集中体现[5]。科研意识,表现为积极察觉未知,主动探求、追寻奥秘的心向。科研方法包括发现问题、整理资料、实践调研、实验证明、统计处理、汇总成果和申请报告等具体的方法。科研精神指不畏艰难、脚踏实地、敢于质疑和团结创新等正面精神动力。因此,具备一定理论高度的科研素养需要与具有实践普适性的地理学相结合,这有助于个人以批判创新的思维和科学严谨的逻辑解释生活中的地理现象,由此推广至看待其他有待解决的人和事,有助于提升地区社会的服务容量,最终促进人与环境的和谐共生,强化人类与自然的协调发展理念。总之,这具有普适性、全民性、科学性和实践性。

二 地理教学面临网络片面信息、传统知识复现、中学课改和就业的现实挑战

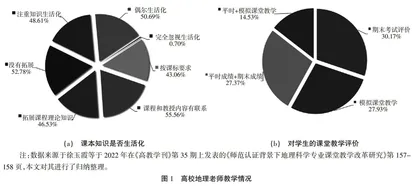

文章基于徐玉霞等[6]对三所高校(省一流的咸阳师范学院和宝鸡文理学院、国家一流的山西师范大学)地理教学现状的调查研究,将结果处理为五个维度(学生主动性、教师理念变化、教师理论知识生活化、学生地理实践能力和课堂教学评价方式)以探讨本科地理教学的课堂情况。

(一) 学生对地理知识的片面认知挑战教学权威

在技术方法变革、人地矛盾加剧和资源环境开发等背景下,地理学正向新时代的地理科学进行华丽转身,但地理学的复杂性、综合性以及空心化现象使学生普遍存在习得性缺失感。部分学生的本底知识因网络的普及和学习成本的降低而变广,他们会接触丰富多彩的地理资源并以此延伸知识面,甚至关注到传统地教知识以外的内容,这让学生知识和教学信息产生不对称性,可能导致学生质疑课堂内容,挑战教学权威,产生厌学、态度不端、影响积极性等问题。根据三所学校的调查,42.36%的学生会经常复习传统地教内容,近60%不常复习;面对地理问题时,47.22%会找老师交流,51.39%会独立思考解决,这表明多数学生的学习主动性较强,但传统的课本教学可能无法满足他们的要求[6]。此外,互联网信息知识具有非专业性,大部分仅单纯探讨地理知识点,未提及科研素养与地理核心素养,无法让接受者形成系统专业的地理思维。部分文案和视频在网络投放的门槛低,加上缺失权威认证和人为追逐资本,这会催生所谓的“地理专家解读”,它们要么是标题党,要么夸大或歪曲原本的知识。因此,上述现象会让学生形成非系统性、非权威性的地理认知,为今后的学习深造埋下祸根。

(二) 传统教学观念和方式偏重已知知识的复现

多数地理教师会更新自己的地教观念,但仍有部分老师没有适应新的冲击。调查发现,近30%的教师并未对传统地教理念进行较大改变,甚有13.41%的老师没有改变或表示不清楚,他们在教学课堂上设置讨论等环节的频率很少[6]。部分老师对GIS、遥感、R语言等地理技术和数据处理软件等熟悉度不够,他们会沿用以往的PPT进行“多媒体化”教学和期末考试评价,没有深入了解与课堂教学有关的研究前沿,脱离更深层的教学内容。同时,查阅中美3所高校地理科学专业的主干课程、培养目标和就业去向,我们发现,相比于美国注重创新能力的科研人才培养,中国偏向专业技能的传授。部分老师遵循灌输式的知识传授方式,虽然这种方式适合师生人数差异悬殊的课堂,但在小班教学的变革趋势下,其漠视了研究性学习的作用,忽略了理论与实验操作的结合,隐没了学生的主动性,忽视了批判创新和科研素养的培养[7]。此外,传统地教过于注重自然地理的内容,对人文地理的关注度较少,这不符合今天的人类文明。大学教学的知识是基础,能力是关键,因此单一的知识复现型教学无法让学生掌握实实在在的内生能力(独立思考、创新意识、批判性思维和逻辑推理能力等),没有体现科研素养,阻碍传统地教改革,限制教学效率和水平,让创新与突破失去基础,不利于培养真正有批判思维的地理人才,这正是哈佛学院前院长刘易斯所说的忘了大学的灵魂(即对新知的探求、人格的完善和人才的培养)[8]。

(三) 中学地理新课改和就业渠道多样化的现实挑战

2020年修订的《普通高中地理课程标准》强调了开发新的开放式的地理课程资源、培养学生综合素质并增强社会责任感的重要性。虽然多数教师会根据国际社会关注的地理前沿问题及时更新课件,但少数老师会对学术性的内容加以生活化处理。据调查,超40%的教师仅按课标要求进行教学,超50%不会拓展原理和生活化处理[8],这导致教学内容缺乏延伸性和拓展性,教学过程缺少创新性。学生因此被迫吸收大量的文字知识,他们的地理实践能力由此缺失,只有33.33%的学生能用自己的语言正确解释地理现象。因此,地理教育需要更多地注重实践,注重将理论知识融合于生活实际,培养学生的综合素质和社会责任感。“3+3”的选课制度改革、地理教师红利的衰退以及国内外的复杂环境加剧了本科生就业形势的严峻性,多数毕业生会选择考研或就职于设计院等公/私营企[9]。研究生培养需要结合科学问题等更深层次的理论知识和创新思维,而企业最关心的也是创新能力(求职过程中最频繁的关键词)。然而,单一的地理教学评价形式(图1(b):期末考试)难以评估学生的综合素质,无法满足高层次人才的培养和社会企业的要求[8],脱离了批判创新能力的需求[10]。因此,传统地理教学是对“未知、不确定性”的摒弃,割裂了科研与教学的关系,难以培养独立创新型人才,阻碍了科学研究和革新立意,不适应社会发展带来的现实挑战。