高职院校工程地质课程教学改革与实践

作者: 赵蕊 左双英 杨红娟 何璇 王佩云 李新莉

摘 要:教育部推行1+X证书制度和大思政观是落实立德树人根本任务、完善职业教育、深化产教融合的重大改革举措。将课程思政元素、1+X证书相关制度与内容融入课程教学和改革的各环节、各方面,让各门课程共担责任,实现全员、全方位、全过程的育人模式,形成课程思政与1+X证书制度协同育人格局。该文以渭南职业技术学院落实1+X证书制度和课程思政为背景,从思政元素融入、1+X证书标准对接、课程内容重构、教学策略实施方面对工程地质课程进行教学改革与实践,通过具体教学设计,达到课程预期教学目标,从而有效提升建筑工程技术、工程测量技术专业人才培养质量。

关键词:1+X证书制度;课程思政;工程地质;工程测量技术;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0116-05

Abstract: The Ministry of Education's implementation of the 1+X certificate system and the concept of ideology and politics are major reform measures to implement the fundamental task of moral education, improve vocational education, and deepen the integration of industry and education. The ideological and political elements of the course, the related system and content of 1+X certificate are integrated into all links and aspects of the course teaching and reform, so that all courses share the responsibility, realize the education model of "full staff, all-round and whole process", and form a collaborative education pattern of the curriculum certificate ideological and political system and 1+X certificate system. Based on the background of the implementation of 1+X certificate system and curriculum ideology and politics in Weinan Vocational and Technical College, this paper carries out teaching reform and practice of "Engineering Geology" course from the aspects of ideological and political elements integration, 1+X certificate standard docking, curriculum content reconstruction and teaching strategy implementation, and achieves the expected teaching objectives of the course through specific teaching design, so as to effectively improve the construction engineering technology, engineering surveying technology professional personnel training quality.

Keywords: 1+X certificate system; curriculum ideology and politics; engineering geology; engineering surveying technique; teaching reform

基金项目:国家自然科学基金“闭坑煤矿酸性水加剧采动碳酸盐岩体溶-渗效应及致灾机理”(42167025);陕西省职业技术教育学会2023年度教育教学改革研究课题“课程思政与1+X证书制度协同育人的实施路径研究”(2023SZX418);陕西省教育厅科研项目“黄土地区地铁盾构施工地面隆陷研究”(19JK301);2020年度渭南市科技计划项目“矿山废弃地土壤生态修复质量评价”(2020ZD YF-SFG G-95);2019年度渭南职业技术学院重点科研项目“基于监测数据的土压平衡盾构施工地表沉降研究”(WZYZ201902)

第一作者简介:赵蕊(1990-),女,汉族,陕西渭南人,博士,讲师。研究方向为地质工程

*通信作者:左双英(1977-),女,汉族,湖北武汉人,博士,教授。研究方向为地质工程。

工程地质不仅是工程测量技术专业一门重要的专业基础课程,同时又是一门实践性很强的学科,在工程测量技术专业的人才培养中起着很重要的作用。由于课程特点是内容广、概念多、实践性强,在学习过程中要注意弄清概念,掌握分析方法,避免死记硬背,理论联系实际,重在工程运用。尤其要加强工程地质中将今论古、类比分析、综合判断等学科思想和方法论的思考领会,注重教学内容之间结构性和关联性的比较分析,如对比三种岩石与三种地下水、四种特殊土、三种地质构造、四种常见沉积物和地质灾害等内容之间的异同与相应研究思路及工程措施等,力争能够做到独立思考,探索学习方法和规律,不仅要更好地掌握教学内容,还要着力在学术思想、研究方法、学习能力、专业素养的培育和创新能力等方面有所提升[1]。

一 高职工程地质教学现状

工程地质是渭南职业技术学院(以下简称“我校”)建筑工程技术、工程测量技术专业的专业基础课。该课程通常由理论课、试验课、野外实习三个教学环节构成,其中理论课是试验课和野外实习课的基本保证,而室内试验课和野外实习课有助于建立学生地质感官,理解地质抽象概念,培养学生发现、分析、解决地质相关问题的兴趣[2]。由于工程地质课程性质的原因,实践性较强,理论内容丰富,课时量少,因此课程教学存在一定的不足。

(一) 传统教学模式

在传统的教学模式中,工程地质的教学方式以理论为主,大多教师在授课过程中采用“灌入式”的模式进行讲解,教学方法陈旧,概念抽象、枯燥,学生理解难度系数大,教师讲、学生听,长此以往,导致学生学习兴趣不高甚至厌学,教师也感到上课索然无味、毫无激情[3],难以调动学生的参与性。近年来,部分老师以PPT讲授穿插学生讨论、回答问题等互动的形式开展教学,然后在讲授基础理论内容时增加丰富的岩石、矿物、野外剖面图片以及正在施工的工程实例,并在教学过程中随机对学生提问,以便充分调动学生的听课热情;完成一章节内容后,布置思考题,让学生带着问题广泛查阅相关资料,学生不仅可以巩固知识点,而且还能扩大知识面,在下一堂课采取抽点回答的方式考核[4]。尽管这种方式能直观、形象地展现图例和工程应用,弥补说教式授课的不足,但在应用过程中信息量大、进度快,学生对新知识来不及思考而被动接受,学生创新意识得不到锻炼。通过多年的教学实践及学生反馈情况来看,一致认为该门课程无实践教学环节,上课方式较单一,缺乏创新,部分岩石野外辨认难度较大,不能正确提出勘察任务及运用勘察数据和资料进行设计与施工。

(二) 缺乏人文素质培养

工程地质课程起点是工程,瞄准的是工程问题,学习该课程之后学生应该具有一定的工程素养和人文情怀。但是调研中很多学生反映,工程地质枯燥,以背诵和记忆为主要的学习方式,如同高中地理学的延伸。这也暴露出我国传统工程教育与新工科发展需求脱节的短板,导致学生工程素养缺乏,只重视知识灌输,而忽略了家国情怀等人文素质培养[5]。

(三) 课程考核不充分

地质工程作为专业基础课,其考核方式一般包括平时成绩和期末考试成绩。其中平时成绩主要由出勤、作业、实验报告和上课表现等综合评定。但由于每个学生的课堂表现不一,作业雷同现象使成绩难以区分,实验报告按组完成,对个别动手能力差、参与度低的学生难以充分考核,期末考试也难以体现学生对特殊工程实际应用相关的思考和处理[6]。

高职院校的任务是为社会输送应用型人才,因此必须加强学生的实践动手能力。怎样解决好理论知识和实际应用相结合的矛盾?提高学生学习积极性和教师教学效果,真正实现教学相长,是教师面临的首要任务,也是当今高职院校工程地质课程教学改革面临的挑战。

二 课程教学改革

(一) 课程融入思政元素

工程地质是一门调查、研究并解决与各类工程建筑物的设计、施工和使用等有关的地质问题的课程,作为建筑工程技术、工程测量技术等高职专业的技术基础课,既要理解掌握抽象的地质理论知识,更需具备勇于实践、吃苦耐劳的工作品质[7]。“00后”大学生成长在宽松无忧的社会环境下,其思想活跃、思维开放,但专业使命感和认同感不强,而从地质勘察到工程建设都以大量的室外作业为主,并且我国幅员辽阔、地质条件复杂多变的特点也加深了工作难度,因此在教学过程中有机融入思政元素、引导学生树立坚忍不拔、不怕困难的职业态度尤为重要[8]。

比如,在黄土地貌的教学中引入刘东升院士的工作事迹,激励学生养成科学思辨、积极实践、实事求是的职业素质;在土的物理性质教学中,让学生在观看往届技能大赛获奖者视频寄语的基础上,通过随机分组进行土工试验操作,在小组“比武”的氛围中完成教学,提高了学生规范操作的意识和刻苦训练、积极比赛的专业技能。习近平总书记对职业教育工作作出重要指示,“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”[9]。高职专业的课程教学要与相应的行业、企业工作紧密连接,在施工现场优化布置的讲授中,以工程建设标准规范为准则,学生通过对实例项目进行模拟场布,培养其精益求精、严谨认真的工匠精神。在讲到不良地质现象对工程建设的影响时,根据大量实例来引导学生正确看待专业学习和国家发展的关系,在社会价值中融入个人价值,呼吁学生学好专业本领,努力投入到国家建设发展中,激发学生的爱国情怀。

在实际教学工作中,课程思政建设贯穿于课前、课中、课后的整个过程,每节课堂都有科学合理、形象具体的思政元素融入其中,这不仅增加了课堂教学的吸引力,还能引导学生树立正确向上的工作态度,提高对职业教育的认同感。

(二) 课程对接1+X证书标准

1+X证书制度是我国职业教育改革的重要举措,将“学历证书”与“若干职业技能等级证书”有机衔接,强化提升职业教育人才培养质量。我校是教育部公布的全国首批1+X证书(建筑信息模型BIM)试点院校,在推进1+X证书(建筑信息模型BIM)工作中,根据教育部BIM职业技能能级证书考核标准,结合我校建筑工程技术专业群人才培养特点,完善了我校BIM职业技能等级证书考核评价机制,优化学业评价方式,充分挖掘BIM技术技能人才培养的方式和方法,将BIM相关课程渗透进建筑工程技术专业群,将BIM相关知识融入每门专业课。

(三) 课程内容重构

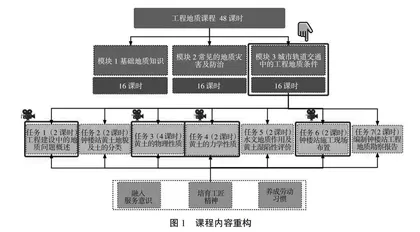

本课程教学内容立足于学生实际能力的培养,贯穿“职业能力培养为核心”的基本思想,根据《国家职业教育改革实施方案》内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求,依照1+X(测绘地理信息数据获取与处理和建筑信息模型BIM)职业技能领域职业技能等级标准、工程测量技术人才培养方案和工程地质课程标准,依据行业调研结果,参考国家规划教材及相关国家标准,利用校企合作资源,融入课程思政元素,对课程内容进行了全面重构,以西安地铁6号线钟楼站工程建设为主线,贯穿课程教学内容始终,将传统的章节式教学体系转变为模块化教学模式,打破以单一知识传授为特征的传统学科课程模式,转变为以设置工作任务为中心的课堂组织和课程教学,让学生在完成具体项目任务的过程中来构建和巩固相关理论知识,通过室内实训、野外地质实习提高专业技能,全面发展职业综合能力。现将课程内容划分为3个模块,16个工作任务,合计48课时(图1)。