乡村振兴战略背景下高等农业院校环境类创新人才培养模式构建与实践

作者: 周震峰 曲韵笙 柴超 宋宁宁 张国栋 王芳丽 张磊

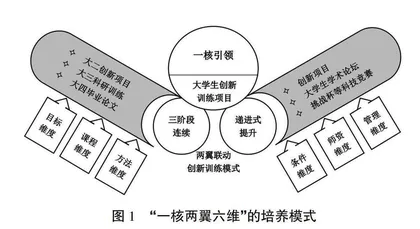

摘 要:针对我国现代高效农业产业发展对环境类创新人才的迫切需求和环境类专业同质化竞争严峻问题,该文以现代教育理念为指导,以培养农工交叉融合的环境类创新人才为目标,以大学生创新训练项目为核心驱动,开展创新项目-科研训练-毕业论文、创新项目-学术论坛-科技竞赛的三阶逐层递进式创新训练活动,采取目标维度突出特色、课程维度培养意识、方法维度提升能力、条件维度强化实践、师资维度优化结构、管理维度保障运行六维协同,构建突出农工交叉融合的环境类创新人才“一核两翼六维”的培养模式。该模式在青岛农业大学得到推广应用,在优化人才培养方案、重构学生的创新实践体系、提升学生创新能力和创造意识等方面均取得良好的效果。

关键词:农业院校;环境类专业;创新人才;培养模式;现代教育理念

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0164-05

Abstract: Aiming at the urgent demand for environmental specialty innovation talents in the development of modern efficient agricultural industry in our country and the severe homogenization competition of environmental majors, the cultivating environmental innovation talents with cross-integration of agriculture and industry are cultivated. In this paper guided by modern educational concepts, the innovation training projects of college students are regarded as a core mover, and the three-level progressive innovation training activities of innovation project-scientific research training-graduation thesis, innovation project-academic forum-science and technology competition are carried out as the two wings. The innovative talents training mode with one core, two wings and six dimensions of environmental specialty has been constructed by taking goal dimension to highlighting characteristics, curriculum dimension to cultivate consciousness, method dimension to improve ability, condition dimension to strengthen practice, teaching resource dimension to optimize structure, management dimension to guarantee operation as safeguard measures of six dimensional synergy. This mode has been applied and promoted in Qingdao Agricultural University, and has achieved good results in optimizing the talent training program, reconstructing innovative practice system, improving students' innovative ability and creative awareness.

Keywords: agricultural colleges and universities; environmental specialty; innovation talents; training mode; modern education conception

基金项目:山东省本科教学改革研究项目“乡村振兴背景下多学科交叉融合的环境类创新人才培养模式研究与实践”(Z2021196)、“基于‘多层次协同融合+多主体协同联动’专创融合的环境类专业应用型创新创业人才培养模式构建与实践”(Z2021088)、“美丽乡村建设背景下农林院校环境工程专业人才培养体系构建与探索”(Z2021153);山东省高等教育学会高等教育研究专项课题(本科重点)“应用型本科人才培养方案的制订与实施管理——以青岛农业大学为例”(SDGJ211005)

第一作者简介:周震峰(1978-),男,汉族,山东淄博人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为土壤有机污染修复技术。

*通信作者:柴超(1974-),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,博士,教授。研究方向为土壤有机污染防控。

实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化[1]。生态宜居是乡村振兴战略的总要求之一,因此推进绿色发展理念,加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动,着力解决突出环境问题,加大生态系统保护力度,是提高农村发展质量的保证[2]。当前,农业环境治理和农村人居环境质量提升的迫切需求为地方农业院校环境学科发展提供了强大的牵引力,同时也对农业环保人才培养提出了更高层次的要求。如何培养适用于乡村振兴战略的高素质环境类专业技术人才是当前地方高等农业院校面临的巨大挑战[3-4]。青岛农业大学分别于2004年和2005年开设环境科学和环境工程专业,2013年开设环境生态工程专业,在近20年的办学过程中,始终围绕国家和地方环境类人才需求,坚持以培养农工交叉融合的环境类创新人才为目标,探索并形成了“一核两翼六维”的人才培养模式,取得了显著成效。

一 农业院校环境类专业人才培养存在的主要问题

(一) 人才培养同质化严重

自20世纪80年代末期,随着我国污染问题加剧,社会对环境类人才的需求增大,理、工、农、医、经、管等各类高校均设立了相关专业,导致环境类专业面临着同质化严重的问题。农业院校的环境类专业主要采用与工科院校相近的课程体系,一方面同质化程度非常高,另一方面学生的农科知识缺乏,不具备解决农业农村环境问题的能力。如何突出自身特色、提升学生的核心竞争力显得尤为重要。

(二) 人才培养与国家、地方需求脱节

农业农村现代化关键在科技、在人才[5]。党的十九大报告提出着力解决农业农村环境问题,保障现代高效农业产业发展,实现乡村振兴。2018年,山东省政府印发了《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划(2018—2022年)》,对加强现代高效农业创新人才培养提出了更高的要求。然而,在农业院校的环境类人才培养过程中,教学模式传统、教学内容和方法陈旧、实习实训条件不足,难以实现创新能力培养。

(三) 学生服务“三农”意识淡薄

由于环境科学为理科专业,环境工程和环境生态工程为工科专业,环境类专业学生普遍认为自己属于理工科,即使是农业院校的学生对农业农村也缺乏思想认同,甚至存在“轻农、嫌农”观念,服务“三农”意识淡薄,人才培养过程无法充分发挥农业院校的学科优势,进而影响学生创新能力的提升。

二 创新人才培养模式的构建

针对我国现代高效农业产业发展对环境类创新人才的迫切需求和环境类专业同质化竞争严峻问题,青岛农业大学以现代教育理念为指导,以培养农工交叉融合的环境类创新人才为目标,以大学生创新训练项目为核心驱动,开展创新项目-科研训练-毕业论文、创新项目-学术论坛-科技竞赛的三阶逐层递进式创新训练活动,采取目标维度突出特色、课程维度培养意识、方法维度提升能力、条件维度强化实践、师资维度优化结构、管理维度保障运行六维协同,构建了突出农工交叉融合的环境类创新人才“一核两翼六维”的培养模式(图1)。在培养全过程中,全方位融入课程思政,使课程思政和创新训练有机融合,实现“创新意识激发-课程思政融入-实践过程育人”,既满足了国家和地方对农业农村污染防治创新人才的需求,又破解了环境类专业同质化竞争格局,培育学生“知农爱农兴农”情怀,保障我国现代高效农业产业发展的环境类人才资源。

(一) 以涉农问题为导向,以培养目标为牵引,以课程体系为抓手,突出农工交叉融合特色

利用教师承担的涉农科研项目,以解决农业农村环境领域前沿和热点问题为重点,广泛动员并指导学生申报各级大学生创新训练项目,学生带着问题由被动学转为主动学,激发学生解决农业农村环境问题的创新热情。在人才培养目标定位上,调整培养目标为具备农业农村污染防治和环境安全保障能力的农工交叉融合创新人才,打造农业特色。课程体系设置上,设立和农业环境相关的学科基础课、专业课、专业拓展课程群,满足现代高效农业产业发展需求,突出农工交叉融合特色。

(二) 构建“一核两翼六维”的创新培养和保障模式

以大学生创新训练项目为核心,牵引“三阶段连续、递进式提升”创新活动,时间上形成“大二创新项目-大三科研训练-大四毕业论文”的三阶段连续模式,形式上形成“创新项目-学术论坛-科技竞赛”递进式提升模式,实现“一核引领、两翼联动”的创新训练模式。在六个维度上实现协同,培养目标有特色、课程体系做支撑、教学内容常更新、教学方法多样化、实践基地类型多、管理规范和健全等,保障创新人才培养模式高效良好持续运行。

(三) 思政寓创新、创新融思政,实现创新教育与思政教育一体化

作为新时代高校一种教育教学理念,课程思政已经成为高校培养人才的需要,更是实现青年大学生全面发展的需要[6-7]。课程思政和创新人才培养有机融合,全员参与、全方位协同、全过程贯通地融入课程思政,形成任课教师全员参与、专业课程全方位协同、创新实践活动全过程贯通的育人格局。以思政寓创新、创新融思政,使学生在创新实践中厚植“两山”理论、“三农”情怀等,构建“创新意识激发-课程思政融入-实践过程育人”的模式,使农业院校的工科类专业真正肩负起培养具有“三农”情怀且以强农兴农为己任的高素质人才的责任。

三 具体改革措施

(一) 一核引领

大学生创新训练计划是本科生教学模式改革的重要举措,已成为培养和提高学生科研创新能力的重要途径[8]。以大学生创新训练项目为核心,采取广泛发动的方式鼓励学生申报各级创新训练项目,除国家级、省级和校级资助的创新项目外,学院筹集经费对校级无经费资助需要自筹的创新项目给予经费资助,极大地鼓舞了学生申报创新项目的热情。

创新训练项目以解决农业农村的环境领域前沿和热点问题为重点,占比超过90%。通过涉农的环境问题引领学生开展创新活动,实现农工交叉融合特色。通过创新项目开展,学生带着问题由被动学转为主动学,激发了学习和创新热情。创新项目开展的同时,全过程、全方位融入课程思政,构建了“创新意识激发-课程思政融入-实践过程育人”模式,使学生在创新实践中深入了解国情,将个人成才与社会发展、国家进步紧密结合,提升创新能力和“三农”情怀。

(二) 两翼联动

以创新训练项目为核心驱动,形成两翼联动的训练模式。由于学生是利用课余时间开展创新项目,且其执行周期一般为1年,时间相对较短。为此,按时间形成“大二创新项目-大三科研训练-大四毕业论文”的三阶段连续模式,使学生针对某个科学问题可以持续深入地开展3年研究,延长了创新活动时间链,加深了研究深度,提升了创新训练效果。