工科学生人文素养与科学教育实现路径探索

作者: 刘龙 刘翠浴 时伟 王海英 徐振军 徐爱玲

摘 要:传统工科专业“重科技轻人文”的传统观念根深蒂固,忽视学生人文素质的培养,导致学生适应社会的能力不强。为解决这个问题,以工程热力学课程教学为例,探索“工科文讲”在工科学生人文素质培养和科学教育方面的实现路径;深入研究“工科文讲”在专业基础课教学过程中的应用方法。通过“工科文讲”方式,将“文学作品”与工程热力学课程教学内容深度融合,经典诗词体现文化自信,原创诗词培养学生人文素养。

关键词:工科;人文素养;工科文讲;科学教育;工程热力学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0078-04

Abstract: The traditional concept of "attaching importance to science and technology and neglecting humanities" was deeply rooted in the traditional engineering major, which neglects the cultivation of students' humanistic quality and leads to the weak ability of students to adapt to the society. In order to solve this problem, taking the course of Engineering Thermodynamics as an example, this paper explored the realization path of "teaching engineering through literature" in the cultivation of engineering students' humanistic quality and science education. The application method of "teaching engineering through literature" in the teaching process of professional basic courses has been deeply studied. Through the way of "teaching engineering through literature", the teaching content of Engineering Thermodynamics and "literary works" was deeply integrated. Classical poetry reflected cultural confidence, and original poetry cultivated students' humanistic quality.

Keywords: engineering; humanistic quality; teaching engineering through literature; science education; Engineering Thermodynamics

在新工科背景下,工科专业应重视学生批判性思维、工程伦理意识和人文素质的培养。但长期以来,工科“重科技轻人文”的传统观念根深蒂固[1-2],工科课程更多地强调专业知识教育,而忽视了学生人文素质的培养,导致学生核心竞争力不强、社会适应能力不强[3-4]。

工科应用型人才在具备人文素质的前提下,才能担当应用的责任[5]。工科学生不仅要掌握扎实的专业知识和理论基础,更应该具备较高的人文情怀[6-7]。当学生沉浸在专业知识中时,对社会、人生、自然缺乏深刻的理解和认识。加强工科大学生人文素养具有非常重要的意义[8]。

人文素养教育要求培养学生人文情怀,树立正确的人生观、世界观、价值观,树立终身学习的观念[9]。教师通过课程知识与思政点的融合,可以培养学生的思想内涵,培养有理想、有道德、懂技术和知人文的高素质人才[10]。

人文素质的培养可以通过教学方法创新改革和课程思政的方式实现[11]。课程思政育人有效实施的基础在课程[12],而专业课程是工科高等教育课程体系的重要组成部分[13]。所以,如何在专业课程中培养学生的人文素养,是值得思考和解决的问题。

一 工程热力学课程教学痛点

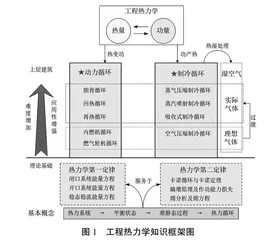

工程热力学是研究热功转换的学科,也是建筑环境与能源应用工程专业的基础课之一。通过本课程学习,让学生掌握热力学基本定律、热量与功量相互转换的基本规律。热力学第一定律、第二定律是理论基础,动力循环与制冷循环是核心内容,如图1所示。以国家规划教材为基础,拓展“二氧化碳跨临界制冷”“磁悬浮水冷机组”“补气增焓”“冷热电三联供”“多联机”等学科前沿,满足行业与社会需求。

其教学内容枯燥,理论抽象,公式繁多,以前学生“谈课色变”[14]。即便是授课经验丰富的教师,也很难将晦涩难懂的热力学理论讲的生动活泼,课堂氛围往往很沉闷。每次遇到理论讲解,教师和学生均存在畏难情绪。

为提升课堂温度活跃课堂氛围,“工科文讲”的方式走进工科学生的课堂,成为课堂大餐的“调味剂”。所谓工科文讲,即用借助“文学作品”去解释工科现象,达到入木三分且发人深省的效果。这些“文学作品”既可以是古典诗词,也可以是自创诗词。古典诗词的运用体现文化自信,自创诗词培养人文素养。

二 “工科文讲”的用方法

通过“工科文讲”的方式,将“文学作品”与工程热力学教学内容深度融合,一方面让学生理解专业知识,另一方面传承中国博大精深的文化,可谓一举两得。这对主讲教师的水平要求极高,不仅要对专业知识了如指掌、炉火纯青,还要有一定的人文修养,旁征博引的同时又能出口成章。“工科文讲”同样适用于其他工科课程,使用技巧总结如下,以工程热力学教学过程为例展开阐述。

(一) 案例导入

在课堂导入环节,当主讲教师要介绍生活案例或者阐述专业现象的时候,可以采用“工科文讲”的方式。比如介绍结露的现象,可以引用《短歌行》中的一句话:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”,提出问题“为什么结露现象一般出现在清晨呢”,然后给学生解释:“因为清晨花草表面的温度低于空气的露点温度,所以结露了”。

(二) 原理解释

在单纯解释工科现象时,理论性太强的表达往往让晦涩难懂的知识点雪上加霜,这时候一个简单的成语也许能指点迷津。在湿空气分子量一节中,有这样一段描述:“水蒸气分压力愈大,湿空气的平均分子量愈小,湿空气的密度越低。”即便是通过公式推导的方式去表达,学生理解时也存在困难:为什么空气中的水蒸气含量越多,密度反而降低了呢?其实一个“秋高气爽”就能解决问题。“气爽”指的是秋天天气干燥,气候凉爽宜人;而“秋高”指的是秋天晴空万里,气压很高。气压高正是说明空气密度大。所以空气愈干燥,密度愈大,学生也就理解了。

(三) 案例讨论

诗词中描述的某些现象与工科原理可能存在紧密的联系,当深入思考某些诗词时,能加深对工科原理的理解。为了活跃课堂氛围,以“诗词”为案例提出专业性讨论问题,让学生参与到案例讨论的过程中,培养学生学以致用的能力。例如在孤立系统熵增原理这节课中提出问题:《曹刿论战》中有句名言“一鼓作气,再而衰,三而竭”,战士们的士气是否也与“熵增原理”有关系呢?从而引发学生深层次的思考,让学生们的思维不只停留在物理性热力学过程的领域,而是向着生物性、社会性等更复杂的领域延伸拓展。

(四) 人生感悟

借助诗词既能解释工科现象,又能无痕思政,培养学生的文化自信和人文素养。湿空气一章中,通过“雨、雪、霜、雹、雾、露”等自然现象的解释,让学生理解湿空气的性质。这里可借鉴的诗词很多,例如《二十四节气歌》中提到的“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”《枫桥夜泊》中提到的“叶落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”。这里也可以通过解释“雨”的现象向学生传递人生的感悟。春天多雨,“好雨知时节,当春乃发生”。秋天多雨,“空山新雨后,天气晚来秋”。蒋捷的《听雨》,通过三幅听雨的画面,打破时空界限,将一生的悲欢参透,融汇其中。苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,寄情于景“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”,既是诗人的内心写照,也能培养学生坦荡乐观、不畏坎坷的精神。之后再解释雨产生的原因,加深学生对湿空气性质的理解。

三 “工科文讲”的优点及案例

(一) 经典诗词体现文化自信

借助唯美的古典诗词解释生活现象,探寻工程原理,培养学生文化自信,如图2所示。讲述时极具吸引力,往往教师刚说完前半句,学生就会主动附和下半句。主讲教师就像一个大大的磁场,把学生吸引在自己的课堂。

1 可逆过程

一系列无耗散热的准静态过程组成了可逆过程。可逆过程一是要求做功没有势差,传热没有温差;二是要求过程没有耗散热。学生在理解时存在一些困难。采用逆向思维的方式,借助诗词给学生讲解不可逆过程,那么学生在理解可逆过程时就会事半功倍。

“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”狂澜既倒、大厦将倾都是不可逆过程,阐述了势差做功的不可逆性;“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”表达了燃烧过程的不可逆性;“白日依山尽,黄河入海流”黄河不可能朝着东海汹涌奔流,这是机械功变成热能的过程,也说明了热功转换的不可逆性;“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,由于“密度势差”引起的气味弥漫也具有不可逆性;“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,花草树木的凋零,就像人的生老病死,都具有不可逆性。

2 热力学第二定律的实质与表述

热力学第二定律实质上是能量贬值定律,其表述主要分为两种:克劳修斯说法和开尔文-普朗克说法。其揭示了能量在转换与传递过程中具有方向性及能质不守恒的客观定律。自然界中一切热力学现象都遵循热力学第二定律。在解释生活现象时,可以借助诗词进行讲解。再辅助专业案例进行讲解,达到深入浅出的效果。

为了表达温度自发地从高到低传递,可以用“冰冻三尺,非一日之寒”。为了表达密度自发地从高到低扩散,可以用“蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去”,或者“遥知不是雪,为有暗香来”;诗人未见梅花,但是闻到了梅花的香味,于是就能判断,拐角之处一定是梅花。为了表达机械功自发地变成热能,可以用“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”;或者“强弩之末,势不能穿鲁缟”。强弩最初如此之快的速度,末了连丝巾都穿透不了,动能在弓箭与空气的摩擦中变成了热能。

3 孤立系统熵增原理

孤立系统的熵只能朝着不变或者增大的方向进行。为了让学生深刻理解这句话,可以引用著名物理学家薛定谔的名言:“生命以负熵为生”。学生们可能很难理解这句话的真正意义,所以要进行一些解释。学生宿舍在不收拾的前提下只能越来越乱,这是一个熵增的过程;但是如果想让宿舍内更整洁而实现熵减,那么就必须要收拾,也就是要付出代价。同样,电变成高温热水,是一个能级衰减的过程,也是一个熵增的过程;但是如果是用高温热水来发电,实现能级的跃迁,也就是实现熵减,就必须要付出代价。就好像“人往高处走,水往低处流”一样,水往低处走,是一种自然现象;而人往高处走,就一定付出努力。“负熵为生”就是告诫我们,持续不断的努力才能实现人生的意义。

(二) 原创诗词培养人文素养

将专业概念赋值于诗词,原理升华为人生哲理,用原创诗词实现专业与思政之间的无痕嫁接,如图3所示;课堂富有感染力,氛围融洽。这种表达方式,既能让学生深刻理解专业内容,又能让学生感悟人生道理,实现知识传授和价值引领的统一。