煤化学课程教学体系构建与探索

作者: 石德志 武立俊 秦冬冬 王金生 郭建斌

摘 要:煤化学是应用性较强的矿物加工工程专业核心基础课。针对山西工程技术学院应用型本科定位,提出煤化学课程教学体系改革方法。在教学过程中,加强知识点与实践的关系,用实践中的应用来理解、掌握知识点;在考核方式上,加强平时成绩权重,利用期末考试结果反馈评价平时成绩的有效度。

关键词:煤化学;教学改革;应用型本科;课程考核改革;矿物加工工程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0116-04

Abstract: Coal Chemistry is the core professional basic course of mineral processing engineering with extensive application. According to the orientation of application-oriented undergraduate in Shanxi Institute of Technology, a teaching system reform method of Coal Chemistry is proposed. In the teaching process, the relationship between knowledge points and practice are reinforced, in the meanwhile, the essential knowledge points are understood and mastered by the application in practice. In terms of assessment methods, the weight of usual performance is increased, and final examination results could be a feedback to evaluate the effectiveness of usual scores.

Keywords: Coal Chemistry; teaching reform; application-oriented university; course assessment reform; mineral process engineering

社会经济的高速发展促使教育发生了翻天覆地的变化,历经了长期的理论积累和实践检验之后,以培养工程技术人才为目标的应用型本科教育已成为高等教育发展的主流趋势之一,也成为了衡量国家教育水平及综合实力的重要组成部分[1]。作为山西省重点发展的一所应用型本科高校,山西工程技术学院(以下简称“我校”)以满足社会时代发展需求为出发点,以创建省一流高校为目标,将课程建设设定为我校教育教学建设的基础工程。通过全面的课程改革,不断提高我校教育教学水平,培养出一批具有扎实的专业基础理论知识、初步工程实践技能、强烈社会责任感和工程视野的应用型工程技术人才。矿物加工工程是研究矿物分级、分选从而实现综合利用的一门基础应用型学科。山西工程技术学院矿物加工工程专业以煤炭分选为专业基础,兼顾其他金属非金属分选理论实践教学。煤化学是必修的专业核心课程,主要研究煤及围岩的物质组成及其性质,在此基础上研究煤的生成、组成、结构、性质、分析、分类、各种转化过程及其机理[2-4]。通过煤化学课程的讲授结合企业应用实践,就课程的教学体系和教学模式进行思考分析,总结经验,探索新思路,与同仁共勉。

一 煤化学课程教学体系建设

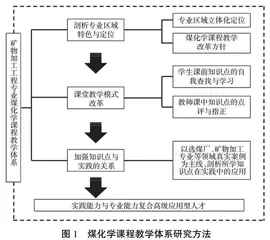

矿物加工工程专业旨在培养能够具有扎实的矿物加工专业基础理论知识和应用技能的应用型人才。掌握基础专业知识是基本要求,而应用实践才是最终的目的。图1为煤化学课程教学体系研究方法初步设想。首先,根据课程性质、定位,剖析该课程在专业区域立体化定位。我校矿物加工工程专业是为了更好地服务于矿业和区域经济的发展,旨在着重培养具有社会责任感和宽阔视野,掌握扎实的矿物加工专业基础理论、基本知识和应用技能,能在矿物(主要以煤炭为特色)分选加工、矿产资源综合利用相关领域从事生产、技术管理、工艺设计、科学研究等工作的高素质应用型人才,顺应我校“涅石传承、匠心筑梦”的办学特色。根据人才培养方案,结合办学特色,提出煤化学课程教学改革方针:课堂教学模式的改革、知识点与实践应用结合。

图1 煤化学课程教学体系研究方法

二 课堂教学模式改革

传统的课堂教学模式往往形成了老师单向灌输、学生被动接受的局面,不利于新时代应用型本科人才的培养。可采用以学生为中心的教学模式,引导和培养学生的自学能力及查阅资料能力[5-6]。在课堂上每个学生根据其课下期间自行查阅的资料以及个人理解,负责讲解专业课本上某一章节的某一个知识点,最后专任教师进行全面的更正或肯定,指出存在的问题,强调难点,肯定正确的观点。这样学生会主动参与并积极思考,不仅可以锻炼学生自我学习、实践的能力,以达到我校培养专业应用型人才的标准,还可以弥补传统教学模式中学生课上积极性不足、专任教师无法在第一时间了解到学生学习新课程的进度。

三 理论与实践相结合,突出应用型本科特色

目前我校加大了教学过程中平时课堂成绩的比例,旨在注重平时教学过程的重要性,而非唯分数论。相比传统教学对于学生平时成绩以学生出勤率及课后作业作为判定标准,新的教学模式可以更好地反映学生平时的学习情况,同时更重要的是培养了学生自学能力,使学生能够像科研工作者那样思考问题、分析问题,学会用科学的思维方法解决遇到的实际问题,达到学以致用的目的。应用型本科教育不应该是应试教育,更应强调理论与实践的结合,强化学生动手动脑能力的培养环节。掌握专业知识是前提,但不能忽略应用、实践的作用。矿物加工工程专业旨在培养具有扎实的矿物加工专业基础理论知识和应用技能的应用型人才。掌握基础专业知识是基本要求,而应用实践才是最终的目的。在课程上,以选煤厂、矿物加工专业等领域的实际应用案例为主线,剖析煤化学中知识点在实际生成中的应用,加强专业基础学科与矿物加工中所遇到的问题的结合,做到学以致用,以实际案例来诠释课程内的知识点,使学生能够更加深入理解课本上重要的概念。

(一) 实例1:利用煤岩学方法指导炼焦配煤

炼焦原料煤的工艺性质对焦炭产品的质量起着决定性的作用。随冶金行业对焦炭需求的不断增长,优质的主焦煤资源已不能满足炼焦工业需求,焦炉原料煤更多的是气煤、1/3焦煤、肥煤及主焦煤等按一定比例混配后的混煤。在确定组配比例时,灰分(Ad)、挥发分(Vdaf)、硫分(St,ad)、黏结指数(G)和胶质层厚度(Y)等是主要信息指标,混配后的各指标必须满足炼焦的最低标准。但大多时候单靠这些指标并不能准确分析煤样,给出正确的信息,从而可能会导致在实际生产过程中出现产品质量不合格,导致企业亏损。而采用煤岩学方法,观察炼焦配煤的镜质组随机反射率,可有效判断配煤的实际情况,从而指导生产、鉴别炼焦煤质量[7]。

例如,若某焦化厂的进厂炼焦煤工业分析指标见表1,从表中数据可以看出,该煤属于焦煤,但是从镜质组反射率分布图(图2)来看,该炼焦煤实际上是气煤、1/3焦煤、肥煤和焦煤的混煤,镜质组最大反射率为0.725%,远低于正常配煤炼焦煤的镜质组最大反射率,因此,该煤并不适合作为炼焦用煤[8]。而合理的配煤方案则是要求所配炼焦煤镜质组的反射率分布尽可能均匀,没有太大的凹口,曲线连续,最高峰在1.2%~1.3%。

通过焦化厂实例,使学生对煤岩学的知识有了更深一步的理解,在实际生产中是如何应用的,加强了对基本知识的深化,认识煤岩学的重要性和实用性。

表1 某炼焦厂的进厂炼焦煤工业分析指标

(二) 实例2:快速灰分测定,指导跳汰工艺生产

煤的灰分是煤质评价和价格的主要依据之一。在讲解煤的工业分析时,除了将煤灰分的测定原理讲解清楚,同时也需要让学生从企业生产的角度上理解煤灰分在实际生产中的重要性,为什么重要,换一种思路理解“枯燥的公式”,而不是死记硬背。以跳汰选煤为例,跳汰选煤是一种常见的选煤方法,具有生产效率高、周期短、单位处理量大等优点。而原煤的灰分指标会直接影响跳汰分选工艺过程。跳汰分选工艺系统,需要稳定的煤质状况和均衡的入料量,避免原料的质和量出现大的波动,但实际生产过程中也会在一定时期出现原煤灰分的急剧升高,从而造成实际矸石含量的升高。为保证分选效果,需要及时对跳汰工艺参数进行调整。通过调整溢流堰的高度和排矸轮的角度提高排料速度,加大排料量,从而维持分选床层稳定,保证精煤质量的同时,减少中煤在矸石中、中煤在精煤中的错配,实现高效分选。若在原煤入料工艺环节增加在线灰分测定仪,实时检测原料煤灰分指标,便于提前预判,实现事前工艺控制,从而指导跳汰生产,达成稳定的产品质量指标。

(三) 实例3:煤中元素分析——有害元素

我们常说,煤中的硫、磷、氟等元素是有害元素,煤在使用过程中,要严格控制这些有害元素的含量,减少环境污染。若是在课堂上仅仅这样去描述,对学生理解这个问题的冲击力不够,大部分学生也只是有简单的印象,这些元素是有害的、污染环境的。但是如果列举企业在实际生产过程中的实例,则会加深影响,得到更深层次的理解。

国家对商品煤质量有明确的指标,要求灰分、硫分、磷、氯、氟指标分别不高于40%、3%、0.15%、0.3%和200 ?滋g/g。某厂商品配煤中氟指标达到了203 ?滋g/g,显然没有达到国家标准,因此不能直接出售或用于生产,企业需在选煤厂配洗外购低氟煤,来降低商品煤氟含量指标满足国标要求。在我们常规的认知中,203 ?滋g/g也仅仅比200 ?滋g/g略高一点,但在实际生产过程中,需要严格按照国家标准。通过典型的实例,不仅要让学生理解有害元素的危害,而且要有判断的标准,并非靠自我感知。此案例不仅可以让学生对国家标准有更深层次的理解,而且还可以作为思政元素,培养学生精益求精、勇于“较真”的工匠精神。

四 课程考核评估改革

课本里的专业知识是实践应用的前提,而如何更好地通过课程考核来检验学生的实践与专业能力是我们所要解决的问题。煤化学的课程考核以“平时成绩(40%)与期末考试(60%)”形式进行。“平时成绩”包括实验操作、实验数据处理与平时习题作业。煤化学实验是基础实验,包括煤的工业分析、元素分析、全硫测定、胶质层指数、黏结指数及发热量等项目。这些实验数据都是生产实践中必不可少的。对于实验过程中的操作考核,要实时跟进,在观察实验操作是否合理、规范的同时,进行提问:若操作不当,引起的实验误差是偏高还是偏低?对最后的结果影响有多大?是否能够根据已有的数据,进行判断,反推出是人为操作而引起的实验误差还是样品本身的原因等。这样不仅对基础实验项目进行了实地操作与学习、掌握基本实验技巧,而且能够使学生多方位地思考实验过程中所遇到的问题,从而解决问题。在考核过程中记录学生回答的情况,根据实际作答情况进行评分、划分等级,作为实验考核的部分依据。对于传统的实验考核,大多数学生仅仅是根据书本上的实验步骤,机械地完成内容为目的,很难挖掘出学生独立思考和分析问题的潜能。而本文提出的考核方式,不仅可以有效完成教学大纲里规定的实验内容,而且还能激发学生思考问题的潜能,培养学生思考问题、解决问题的能力,加强理论与实践之间的关系。对于实验数据的处理,要求学生结合企业实际生产,发散思维分析所评价的煤样适合做什么(例如炼焦、动力煤发电、材料),原因是什么,从而达到理论知识与实践相结合的目的。对于平时的习题作业,一方面通过常规习题,要求学生掌握最基本的专业知识;另一方面,在企业实践中搜寻出典型的“错误”的案例,让学生通过所学专业知识,分析原因,解决问题,达到学以致用的目的。平时作业评价标准见表2,根据该评价标准对学生的平时作业进行初步的评价、打分。

注重平时教学过程的重要性,摒弃唯分数论,就意味着平时的考核尤为重要。但在平时作业中,不可避免地会出现学生抄袭作业、“应付差事”等现象,为了更好地加强过程教学考核与以试卷方式考察的期末考试之间的联系,在期末考试试题中设定30~40分值与平时作业中相关的案例知识,如果学生在平时考核中回答正确,而期末卷面上则回答错误,可根据具体情况,使平时成绩在原有基础上再乘0~100%的系数(根据具体重难点设定不同的系数),达到反向考察平时作业情况。通过与期末考试相结合,相同的知识点,若平时作业可以答对,但考试却回答错误,就可以根据系数,将平时作业的“分数”进行“打折”;同理,如果学生在平时的习题作业中回答得并不理想,甚至是错误的,理应该部分的平时成绩会很低,甚至是0分,但在期末考试中相同知识点的题目回答正确,亦可对该生的“平时成绩”进行修改,增加适当的“平时成绩”分值。通过“期末考试”与“平时考核”的有机结合,从而更好地对学生所学知识进行评价,并且还能够对“平时成绩”的质量进行把关。对注重过程教学的应用型本科教育提供有力的支撑。

五 结束语

煤化学作为矿物加工工程专业的核心专业课程,其应用性较强。本文针对我校应用型本科定位,结合矿物加工工程专业培养要求,提出煤化学课程教学体系改革方法。注重过程教学中与实践相结合,培养了学生自学能力,使学生用科学的思维方法思考问题、分析问题,解决遇到的实际问题,从而达到应用实践的目的。通过教师与学生的共同努力,课堂教学质量的提高取得明显的效果,学生对知识点的理解与应用有了更进一步的提升。今后在教学过程中将继续探索,完善改革内容,培养出实践能力与专业能力复合的高水平应用型人才。

参考文献:

[1] 范富春.应用型本科院校多样化人才培养的探索[J].继续教育研究,2015(8):84-86.

[2] 路阳.矿物加工工程专业《煤化学》实验教学改革探索[J].当代化工研究,2020(19):111-113.

[3] 张双全,吴国光,周敏.“煤化学”课程内容及教学组织探索[J].煤炭高等教育,2010,28(2):109-110.

[4] 赵明霞,武立俊,王烨敏,等.互联网时代矿物加工工程专业教学方法探索[J].广东化工,2021,49(16):206-207,213.

[5] 杨树元,唐玲.以学生为中心的应用型高校教学模式构建和实践探索[J].高教学刊,2021,7(17):48-54.

[6] 周肖,马玉苗,李璇.煤化学教学改革的思考与探索[J].广东化工,2020,47(5):235,240.

[7] 李贺,夏丽丽,韩计委.煤岩学方法在分析炼焦煤质量中的应用[J].燃料与化工,2022(53):4-5.

[8] 宋建新,朱银惠.煤岩分析在焦化企业的应用研究[J].燃料与化工,2015,46(2):15-17.