新工科背景下机器人工程导论课程教学改革研究

作者: 吴巧云 曹翔 周云虎

摘 要:机器人工程导论课程是机器人工程专业的核心课程,对培养具有机器人工程实践经验和跨学科综合能力的优秀人才具有关键作用,具有高度抽象性、严密逻辑性、广泛应用性等特点。该文对原有的机器人工程导论课程教学资源优化整合,更新理论教学方法,并开展与课程配套的创新实践项目研究,编制相关的机器人实验,以期构建适合机器人工程专业的机器人工程导论课程的教学新体系,为机器人及其他新兴学科的实践教学提供参考。

关键词:机器人工程;导论课程;教学资源整合;理论教学方法;创新实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0124-05

Abstract: The course of the Introduction to Robot Engineering is the core course of the robot engineering major, which plays a key role in cultivating excellent talents with practical experience in robot engineering and interdisciplinary comprehensive abilities. It has characteristics such as high abstraction, rigorous logic, and wide applicability. The article optimizes and integrates the existing teaching resources of the course of the Introduction to Robot Engineering, updates theoretical teaching methods, and conducts innovative practical project research that matches the course. It also prepares relevant robot experiments to build a new teaching system suitable for the course in the field of Robot Engineering, providing reference for practical teaching in robotics and other emerging disciplines.

Keywords: Robotics Engineering; introductory courses; integration of teaching resources; theoretical teaching methods; innovative practice

机器人工程与国家基础性战略密切相关,是国家重要的发展方向之一。近年来,政府高度重视机器人工程的发展,将其列为“中国制造2025”“新一代人工智能发展规划”等国家战略的重要组成部分,持续加大对机器人工程的投入和支持,推动机器人技术的创新和应用,培育机器人产业集群,加快机器人产业的发展。安徽省也出台了一系列政策来促进机器人产业的发展,在《安徽省新一代人工智能产业发展规划(2018—2030年)》(以下简称《规划》)中,明确提出要发展智能制造和服务机器人,推动制造业向智能化、高端化、绿色化转型升级;《规划》中还提出,要加快推进人工智能与制造业深度融合,推动机器人技术的应用和发展。为了跟上国家战略的发展要求,满足安徽省机器人相关产业发展的迫切人才需求,安徽大学于2020年12月30日成立了人工智能学院,设立人工智能、机器人工程两个专业,作为实施安徽大学“双一流”建设背景下创新人才培养与“新工科”建设模式的前沿交叉平台。

机器人工程在制造业、服务业、医疗卫生和教育等领域都有着广泛的应用,可以提高生产效率、降低劳动强度、改善生产环境、提高产品质量和服务水平等。因此,机器人工程被视为推动国家经济发展和社会进步的重要手段。机器人工程专业旨在培养具备机器人系统设计与开发、机器人控制与运动规划、机器人传感与感知及机器人系统集成与测试等能力的创新型人才[1-2]。机器人工程技术涉及机械学、电子信息学、计算机科学和控制科学等相关领域的深度融合,是一个跨学科和领域的交叉学科[3]。行业对机器人工程人才的要求不仅需要具备丰富的理论知识,还需要具备更强的工程能力。机器人工程导论作为机器人工程专业的一门核心课程,对培养具有机器人工程实践经验和跨学科综合能力的优秀人才具有关键作用,具有高度抽象性、严密逻辑性、广泛应用性等特点。其内容、思想、方法和语言已渗入自然科学和社会科学,已成为现代化文化的重要组成部分。通过该课程的学习,可以帮助学生在使用高等数学、程序设计基本知识的同时,培养抽象思维能力、逻辑推理与判断能力、空间想象能力、综合应用能力和编程语言及符号的表达能力。

一 机器人工程导论课程教学现状

面向新工科背景下机器人工程专业复合型、工程型人才培养的实际需求[4-5],针对机器人工程专业的机器人工程导论课程教学的研究尤为迫切。然而,目前机器人工程专业的机器人工程导论课程教学仍然存在一些问题。

(一) 课程教学与行业需求脱节

机器人工程导论课程是机器人专业的基础课程,其教学内容涉及机器人的概述、结构与运动学、感知与控制、应用案例及未来发展等方面。然而,在实际教学中,机器人工程导论课程与行业需求之间存在一定的脱节现象。这种脱节主要表现在两个方面。首先,机器人工程导论课程缺乏实践操作和行业应用案例等内容。由于机器人工程导论课程主要以理论知识为主,因此很难让学生真正了解机器人的应用场景和市场需求。这导致一些毕业生在就业市场上难以适应行业需求,从而出现了“学术派”与“实用派”之间的矛盾。其次,机器人工程导论课程教师缺乏对行业需求的深入了解。由于机器人领域的技术更新速度较快,因此教师需要不断更新自己的知识储备,以便更好地服务于学生和行业。然而,在实际教学中,一些教师缺乏对行业需求的深入了解,导致他们无法把理论知识与实际应用相结合,从而使机器人工程导论课程与行业需求之间产生了脱节现象。

(二) 课堂教学内容及方式安常守故

机器人工程导论教学内容涉及机器人的概述、结构与运动学、感知与控制、应用案例及未来发展等方面。然而,在实际教学中,机器人工程导论课堂教学内容及方式却往往安常守故,缺乏创新和多样性[6]。首先,机器人工程导论课程的教学内容往往比较死板,缺乏新颖和前沿的知识。由于机器人技术的更新速度很快,因此教师需要不断更新自己的知识储备,以便更好地服务于学生和行业。但是,在实际教学中,一些教师仍然沿用老旧的教材和教学大纲,忽视了新兴技术和热点领域的涉及。其次,机器人工程导论课堂的教学方式也比较单一,缺乏多样性和灵活性。由于机器人工程导论课程主要以理论知识为主,因此很难让学生真正理解和掌握机器人的实际应用和操作技能。在实际教学中,一些教师仍然采用传统的讲授方式,缺少互动和实践环节,使得学生的学习兴趣和动力不足。

(三) 课程教学资源和平台不足

在实际教学中,机器人工程导论课程教学资源和平台往往不足,这给学生的学习和发展带来了一定的影响[7]。首先,机器人工程导论课程教学资源不足。在实际教学中,一些教师缺乏教学资源,无法提供足够的教材、案例和实验设备等资源,这给学生的学习和发展带来了一定的困难。因此,在机器人工程导论课程的教学中,应该加强对教学资源的投入和管理,提供更多的教材、案例和实验设备等资源,以更好地支持学生的学习和发展。其次,机器人工程导论课程教学平台不足。在实际教学中,一些教师缺乏教学平台,无法提供足够的实验平台和交流平台等资源,这给学生的学习和发展带来了一定的障碍。因此,在机器人工程导论课程的教学中,应该加强对教学平台的投入和管理,提供更多的课程、实验平台、交流平台等资源,以更好地支持学生的发展和学习。此外,可以加强与行业的合作,利用行业资源和平台来支持机器人工程导论课程的教学和发展。

(四) 课程考核方式不全面

机器人工程导论课程考核方式对于学生的学习和发展至关重要。然而,在实际教学中,机器人工程导论课程的考核方式往往不够全面,缺乏实际操作和综合能力的考核,这给学生的综合素质提高带来了一定的影响。首先,机器人工程导论课程的考核方式往往只注重学生对理论知识的掌握程度,缺乏对实际操作能力和综合素质的考核。在实际工作中,机器人专业的从业人员需要具备一定的实际操作能力和综合素质,而这些能力和素质往往无法通过传统的笔试和口试来考核。因此,在机器人工程导论课程的考核方式中,应该加入更多的实际操作和综合素质考核内容,以更好地评估学生的能力和素质。其次,机器人工程导论课程的考核方式往往缺乏多样性和灵活性。在实际教学中,一些教师仍然采用传统笔试和口试的方式来考核学生,忽略了其他考核方式的重要性。然而,随着信息技术的不断发展,现代教育已经越来越注重多样性和灵活性,因此在机器人工程导论课程的考核方式中,应该加入更多的多样化和灵活化的考核方式,如实验报告、项目作业、小组讨论等,以更好地评估学生的能力和素质。

本文对原有的机器人工程导论课程教学资源优化整合,更新理论教学方法,以期实现机器人工程导论课程与机器人工程专业课的衔接;并开展与课程配套的创新实践项目研究,编制相关的机器人实验,以期构建适合机器人工程专业的机器人工程导论课程的教学新体系,培养学生抽象思维能力、逻辑推理与判断能力、空间想象能力和编程语言及符号的表达能力。此外,在教学过程中注意引导学生形成负责任的人生态度,至诚至坚;对人和事考虑周到,积极应对人生的困难,承担起社会责任[8],博学笃行。

二 教学改革内容和主要措施

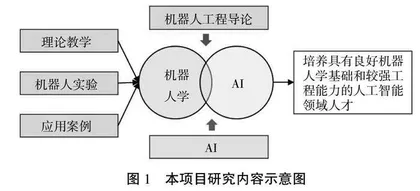

本文是以机器人工程本科专业的机器人工程导论课程的教学改革为主要研究内容,通过运用理论教学、机器人实验和应用案例相结合的教学方式,让机器人实体与人工智能(AI)思想相融合,建立具有凸显机器人工程专业特色的机器人工程导论课程,实现机器人结构设计与运动控制思想的渗透及创新意识的培养,同时注意引导学生形成负责任的人生态度,对人和事考虑周到,积极应对人生的困难,承担起社会责任,从而培养具有良好机器人学基础和较强机器人工程能力的人工智能领域人才,具体研究内容如图1所示。

图1 本项目研究内容示意图

(一) 精准定位课程教学目标

结合《工程教育认证标准》和人工智能学院本科专业的特色,定位机器人工程导论课程的教学目标为“多元化”培养,强调对学生的机器人学相关知识的深度和广度及机器人控制思想的培养。因此,机器人工程导论课程的教学目标是培养学生:①理解机器人的基本概念和分类,帮助学生理解什么是机器人,机器人的分类、构成和工作原理等基本概念,为学生进一步学习和研究机器人奠定基础;②掌握机器人开发的基本流程,让学生深入了解机器人开发的基本流程,从而掌握机器人的开发流程、制作流程、测试流程等,给学生提供从微观到宏观的全面了解机器人开发过程的机会;③学会使用机器人软硬件开发工具,让学生掌握机器人软件和硬件的开发工具,包括机器人控制器、传感器、编程语言等,为学生开发机器人提供指导,这对有志于从事机器人开发的学生来说非常重要;④了解机器人应用的现状和未来趋势,了解机器人在各个领域中的应用现状和未来发展趋势,例如机器人在工业制造、医疗保健、家庭服务等领域中的应用现状,让学生对机器人技术的前景有更加深入的了解;⑤增强科技人文素养,让学生从机器人工程的角度思考科技与社会的关系,深入了解技术的本质和技术对社会、环境、人类文明的影响,引导学生形成负责任的人生态度,对人和事考虑周到,积极应对人生的困难,承担起社会责任,增强学生的科技素养和人文素养。通过以上教学目标的达成,学生将能全面了解机器人的基本概念和分类、机器人开发的基本流程、机器人软硬件开发工具的使用等知识,熟悉机器人在各个领域中的应用现状和未来发展趋势,并增强科技人文素养和对技术的认识,为其今后从事机器人研究和开发奠定坚实的基础。