高分子材料与工程专业工程制图基础课程教学改革及实践

作者: 陈绵 邱靖 沈明学

摘 要:工程制图基础课程是大学高分子材料与工程专业非常重要的一门学科基础课,作者针对目前工程制图基础课程普遍存在的教学痛点,对工程制图基础课程教学改革模式进行探讨。该文提出在工程制图理论教学过程中通过梳理工程制图基础课程知识点并进行合理编排、计算机辅助教学与特色案例讲解教学着重锻炼学生的图形观察能力、空间思维能力和形体表达能力;同时将工程制图基础课程与工程实践类课程相结合,突出工程实践过程,强化学生对“制图”与“工程”内在联系的理解能力;此外,通过宣传与讲解图学类学科竞赛案例,锻炼学生的图形变通能力,提升学生的学习兴趣;同时引领学生积极参与学科竞赛,全面提升学生的制图能力,为学生后续专业课程的学习打下坚实的理论与实践基础。

关键词:工程制图基础;案例教学;工程实践;学科竞赛;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0137-04

Abstract: Engineering Drawing Foundation is a very important basic course for polymer materials and engineering specialty in university, and this paper discusses the teaching reform mode and practice of this course. This paper proposed to emphasize the students' ability of graphic observation, spatial thinking, and body expression by organizing the knowledge points of the engineering drawing course, teaching with the aid of the computer, and explaining the characteristic cases. At the same time, engineering drawing should combine with the course of engineering practice to highlight the process of engineering practice and strengthen the student's ability to understand the internal relationship between "Drawing" and "Engineering". In addition, by publicizing and explaining the case studies of graphics competitions, students' graphics flexibility and learning interest will be enhanced. Moreover, students will be encouraged to actively participate in the competitions to enhance their drawing ability in an all-around way, all these can lay a solid theoretical and practical foundation for students to follow professional courses in the future.

Keywords: Engineering Drawing Foundation; case teaching; engineering practice; subject competition; teaching reform

工程图样是工程信息的载体,被称为“工程界的技术语言”,工程制图基础课程是大学高分子材料与工程专业非常重要的一门学科基础课,研究绘制和阅读机械工程中常用的如零件图和装配图等机械工程图样。高分子材料领域的塑料模具等工艺设计与制造均源于工程图样的设计。因此,作为高分子材料领域的研究设计人员,必须精通工程图样的设计。工程制图基础课程具有较强的理论性、实践性、专业性,在后续的专业课程学习中起到了十分重要的承接作用。该课程的培养目标[1]:①学生具有依据正投影法、斜投影法投影理论利用二维图形表达三维形体的能力;②具有迅速且精确的空间想象力和形象思维能力;③具有较强的标准化意识,具备徒手和借助工具绘图的能力;④具备查询和阅读相关设计手册并绘制与阅读简单机械工程图样的基本能力;⑤培养学生的工程素养,强化学生严谨、认真的学习和工作态度。作为高分子材料与工程专业学生必修的一门全校统考课程,工程制图基础课程打开了大学生的专业课程之门,呈现在他们面前的应该是丰富、有趣、有价值的工程世界。因此,本文就高分子材料与工程专业的工程制图基础课程教学改革模式进行探讨。

一 工程制图教学现状

工程制图基础作为高分子材料与工程专业的一门学科基础课程,该课程的学习特点是具有较强的工程实践背景,需要较强的空间思维和逻辑思维能力。一般设立在大学一年级的第一学期学习,学习时长为48个学时,其中理论课程40学时,实践课程8学时,内容量大,知识面涉及广,因此在教学过程中通常存在学时不足等问题。此外,受师资和场地等现实因素限制,工程制图基础课程一般为大班教学,教学过程中的教学互动和学习指导难以普及每位学生。因此,对于老师而言,教学课时少与任务量大的矛盾较为突出,容易形成“走马观花”式教学。而对于大一新生来说,高中与大学的思维跨度大,短期内难以快速建立空间思维想象能力,因此容易导致学生产生畏难情绪,不愿意主动学习制图课程,学习困难,进而对该课程的学习彻底失去兴趣与信心[2]。此外,该课程内容包含理论部分又包含实践部分,注重理论与实践的交叉融通,因此,在制图能力的培养过程中平时课后布置的作业练习及订正就显得极为重要,但是目前教材中的习题册作业枯燥且工作量大,学生普遍缺乏学习动力,形成不愿学、不想学、被迫学的不良风气。通过检查课后作业,发现大部分学生依赖于机械记忆完成课后作业,甚至抄袭现象屡见不鲜,最终导致课程挂科率相对较高。而上述工程制图的教学痛点也往往导致学生在后续的专业课学习和实际工作中无法熟悉地运用制图的相关理论知识去解决专业课或工作实践中的实际问题,导致理论与实践脱节的现象频发,对学生的毕业与工作实践产生重大的负面影响。近年来,新工科教育理念倡导重点培养提升学生的实践能力和创新能力[3],通过改革理论教学模式、增强实践教育让学生知道为什么学,学什么,有哪些用处,是学习本门课程的首要目的。

二 工程制图基础课程教学改革模式探索

(一) 多元化综合教学法

工程制图基础课程的知识体系以空间里的点、直线、平面的投影为起点,运用投影的基本知识表达几何元素的空间位置关系,这部分内容也是工程制图基础课程的基础之一。在讲解平面几何元素投影的章节过程中,教师需要高度概括一般位置直线/平面的特征以方便学生理解和记忆,逐步培养和强化学生的空间想象和空间逻辑分析能力。例如,在讲解平面的投影特征时,采用“一般位置平面——三个类似形;垂直面——一斜线两类似形;平行面——两平行线一实形”分点概括等方式高度总结,降低学习难度,提升学生自主学习自信心。学生从简单的点、线、面的投影逐渐向复杂的平面/曲面立体、组合体投影知识学习,只有对相关知识点进行分类梳理和强化训练才能将投影和立体结构知识融会贯通。对于高分子材料与工程专业的大一新生而言,他们缺乏对高分子材料领域关于橡胶、塑料、高分子基复合材料及应用背景的基本认知,因此往往难以理解相关的复杂模具及各类功能零件的设计及构型。鉴于此,教师可以借助UG、SolidWorks等三维建模软件进行计算机辅助教学,在教学课堂中现场采用软件演示各种类型的复杂立体绘制过程、生成模型,生动形象地展示各类剖切面或复杂平面/曲面,以帮助学生加深对复杂立体构型的理解,掌握正投影法等相关知识,建立点、线、面投影“长对正、高平齐、宽相等”知识体系,循序渐进地培养学生的立体空间思维能力[4]。

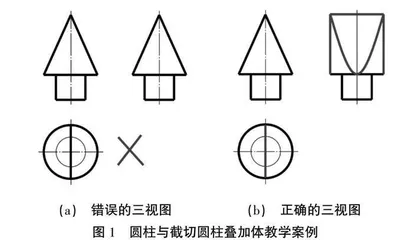

在课堂理论教学过程中,特点案例的融入与讲解非常有助于锻炼学生的图形观察能力、空间思维能力、形体表达能力。如图1所示,通过在课堂上展示该组合立体的主视图与俯视图,让学生们思考并补充其左视图。部分学生容易自发地将惯性思维带入思考过程中,因此容易把俯视图中的截交线遗落,粗略地将该组合立体图形判断为圆柱与圆锥的叠加体,从而得出图1(a)中错误的左视图。实际上,该案例重点考查了学生的图形观察能力、空间思维能力及形体表达能力。首先,通过提示俯视图中截交线,学生能够迅速地想象出图形顶部应为2个正垂面与圆柱的截切体,截交线为椭圆的一部分,从而可以完整地想象出该组合立体的空间结构,进而绘制出图1(b)中正确的左视图。通过特点案例的讲解引导学生自发思考与讨论交流,将能够极大程度地激发学生们的思维碰撞,对提高学生的空间想象能力和学习兴趣具有显著的促进作用。

(二) 工程制图基础课程与工程实践相结合

目前,许多学校的工程制图基础课程与工程实践类课程的开设时间不同步,因此容易引发学生在学习理论课程过程中对制图与实践脱节。鉴于此,建议修订培养方案,将工程制图基础理论课程与实践类课程于同一个学期开设。在理论教学过程中,教师应充分借助多媒体技术讲解工程绘图的基本规范及相关国家制图标准规范课,提高学生初步的工程制图基础认知能力。在此期间,应同步开设金工实习或机械设计基础实验等实践类课程,利用理论指导实践,在实践中强化理论,使学生对工程制图有更为深刻的思考,逐步形成工程设计思维。工程制图基础课程可通过PPT、视频及三维软件绘图来讲解制图的基本规范与基本立体结构,随后应带领学生进入工程实训中心,体验课堂理论学习和实践应用之间的差异。待学生的理论与实践动手能力显著提升后,可让学生自主设计零部件图纸,并尝试按照设计的零部件图纸加工出零部件。工程实践类课程以车、铣、刨、磨和钻等加工类工种为主,学习这些加工技能将极大地帮助学生加深对材料切削加工制造等知识的理解,进一步理解零件图和装配图章节中相关知识,如表面结构、极限与配合、几何公差、热处理及表面处理和装配工艺结构的表达等。教师在开展工程制图教学的过程中,应当以生活实际中的工程制图难题为切入点,激发学生的学习乐趣,引导学生积极主动思考问题,形成良好的思维习惯。带着问题找方法,以问题为导向,以问促学,以学促思,锤炼学生解决实际问题的本领。例如,在讲解组合体视图中圆弧面过渡产生相贯线时,通过引入仿生结构设计和材料应力集中等概念,一方面激发学生的好奇心与学习动力,另一方面也可融入学生后续所需学习的其他专业课程,如材料力学课程的知识点,提高课堂理论教学的趣味性和创新性,进而提高课堂教学的质量与效果。

此外,教师还可以通过深入企业调查研究,将教师与企业合作中的相关案例形成教学案例,融入课堂教学当中,既能够丰富课堂理论知识,推动教育、教学内容和教学模式更新升级,又可以突破固有模式的禁锢,拓展学生现代化视野,加快与国内、国外先进教学模式接轨[5]。部分高校教师在工程制图教学过程中几乎都是沿用前人的教学案例,大多已落后时代的需求。由于课程内容老旧,学生缺乏对课程新兴事物的追求和期待,导致学生学习兴趣下降。因此,教师需大胆尝试,推陈出新,将一些自己与企业合作的课题中的经典案例、特色案例带入课堂进行教学。教师通过与企业开展项目科学研究,将已主持完成的课题制作成教学案例在课堂上进行讲解。如图2所示,以企业横向项目“一种新型工程机械用液压油管MC尼龙跟管轮研制”为例,传统液压油管跟管轮用钢重量大且易腐蚀磨损,MC尼龙是一种新型的工程塑料,具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐和绝缘等多种独特性能,近年来在工程机械中逐步被广泛使用,达到“以塑代钢、性能卓越”的效果。通过在课堂中讲解新型MC尼龙制品的优越性并结合企业横向课题介绍新型MC尼龙跟管轮工程图样的设计与研发过程,逐步推动形成“项目研究—教研融合—教研创新”逐层递进的良性循环教学模式。工程制图理论联系实践的教学模式激发了学生的学习兴趣,从“要我学”的被动接受转变成“我要学”的主动学习模式,同时该教学革新模式为学生打下牢固的制图基础,为学生后续了解和掌握专业课程知识,如塑料模具设计、橡胶加工工艺学、高分子成型加工理论等开启专业之门。教师通过梳理尺寸与几何公差、表面粗糙度、连接装配关系等在工程图样中的表达能够建立各知识模块的紧密联系,将工程制图基础教学和后续的各专业课程进行有机衔接,推动教学成果与质量稳步提高。