基于成果导向的“专创融通”人才培养机制研究与实践

作者: 周淑芳 刘纪新 邵瑞影

摘 要:青岛黄海学院瞄准应用型与创新型人才培养目标定位,秉承“价值塑造、能力本位、成果导向、创新发展”的教育理念,坚持以创新引领创业、以创业带动就业,加强体制机制建设,积极推进专创融通。坚持以成果为导向,构建“五平台六模块”创新能力提升课程体系,创建“学赛一体、专创互促、赛创结合”的创新创业实践平台,构建“三师”制协同育人机制,通过制度保障、平台建设、课程体系构建、师资队伍建设和常态化组织校内外科技文化活动等,构建基于“成果导向”的专创融通机制,全面推进创新创业人才培养工作开展,取得良好的育人成效。

关键词:成果导向;专创融通;创新型;人才培养;机制

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0145-04

Abstract: Qingdao Huanghai University aims at the training goal of applied and innovative talents, adhering to the educational concept of "value-shaping, ability-oriented, results-oriented and innovative development", we will continue to guide entrepreneurship with innovation and promote employment through entrepreneurship, strengthen institutional development, and actively promote innovation and innovation. We adhere to the results-oriented, the construction of "five platforms and six modules" to enhance the innovative capacity of the curriculum system, to build a platform for innovation and entrepreneurship practice, to build a "Three Teachers" system of collaborative education mechanism, by means of system guarantee, platform construction, curriculum system construction, faculty construction, and regular organization of scientific and cultural activities inside and outside the school, a mechanism of innovation and communication based on "results-oriented" is constructed, we promoted the training of innovative and enterprising talents in an all-round way and achieved good results.

Keywords: result-oriented; integration of professional and innovation; innovation; personnel training; mechanism

2016年,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》;2018年,国务院发布《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》;2021年,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》。一系列指导性文件的发布,大力推进高校进行创新型人才培养[1],社会对创新型人才的需求也与日俱增,尤其是实践能力与创新能力兼具的应用型人才更是急缺,近几年,各高校在创新型人才培养方面的举措百花齐放,分别制定了有针对性的培养体系与机制,为国家培养了大批优秀的创新型人才。青岛黄海学院(以下简称“我校”)智能制造学院结合自身优势与特色,立足应用型与创新型人才培养,经过11年的建设与发展,构建了基于“成果导向”的专创融通机制,在创新创业人才培养方面卓有成效。

一 建设思路

结合我校应用型高校的办学定位,针对高素质、应用型与创新型人才培养目标要求,秉承“价值塑造、能力本位、成果导向、创新发展”的教育理念,加强顶层设计,健全激励保障体系,校企联合建设科技创新平台[2],打造“双师+创新创业导师+企业导师”的三师指导团队,重构创新创业能力提升的课程体系[3],构建专创融通进阶式培养体系,推进思政教育与双创教育融合,以“四有”好学生培养为目标,全面推进创新创业人才培养的各项工作落地,提升培养质量。

二 建设举措

(一) 构建“五平台六模块”创新能力提升课程体系

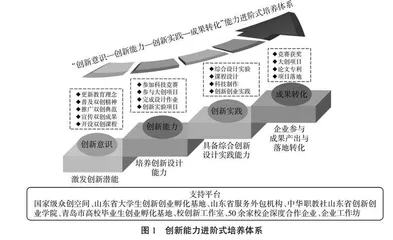

将创新创业教育纳入人才培养方案,设置了通识教育、专业教育、集中实践、创新创业教育及第二课堂教育五大平台,基于平台设计思想政治教育、通识教育选修、专业必修、专业选修、创新创业实践和素质拓展六个模块,构建“创新意识→创新能力→创新实践→成果转化”能力进阶式培养体系,通过校内与校外、课内与课外、第一与第二课堂、线上与线下和理论与实践相结合[4]等形式加以实施,将创新创业教育嵌入人才培养的全过程(图1)。

在思政教育模块,通过形势与政策等课程,对学生进行国家层面创新创业大背景分析,使学生对创新创业有初步认知,萌发其创新意识;在通识教育模块,通过科学技术、创新创业、艺术审美和哲学智慧类课程的学习,对学生进行人文精神、创新理论与方法的培养;在专业必修与选修模块,通过专业课程学习,掌握先进设计方法与理念,培养科学精神,为从事创新实践打下基础;在创新创业实践模块,系统学习创业基础、大学生就业指导等课程,使学生具备一定的创业理论基础;在素质拓展模块,通过参加各级学科竞赛、互联网+创新创业大赛,参与创新创业项目等,实施创新实践活动[5],组织学生申报专利,撰写论文,积极推进成果转化。

(二) 搭建创新创业实践平台

创建“学赛一体、专创互促、赛创结合”的“交互式”科技创新环境,校企联合共建科技创新、电子创新、机器人智能装备等8个创新工作室(图2),并纳入校社团,实行学院加团委双重管理。作为师生参与双创活动的载体,每个工作室配备用于实物制作与程序调试的工具及设备,可同时容纳40余名学生进行创新活动,是学生进行第二课堂创新活动与参加各级竞赛的重要平台。工作室实施目标考核与成果导向机制,每个工作室确定年度目标任务,推进学生早进团队,早进项目,推动人人有项目、有竞赛、有专利和有论文的“四有”好学生培养,促进双创成果不断产出[6]。

(三) 构建“三师”制协同育人机制

学校制定《专业教师企业实践暂行办法》,要求所有教师三年内累计企业挂职时间不少于3个月,深入生产科研实践第一线[7],全面了解和掌握行业当前的发展状况、先进生产工艺与流程、先进设备与技术水平和岗位素质与能力,提升教师专业技能和实践教学能力。制定《“企业导师”聘任与管理暂行办法》,从企业聘请技师专家,优化师资结构。创新工作室综合工程实践能力、创新创业实践经验、企业生产经历等多方面因素,遴选优秀教师与企业技术专家,组建“双师+创新创业导师+企业导师”的“三师”制指导队伍体系,实现跨校企、跨学科、跨专业协同育人,全面负责工作室学生培养工作,推进专创融通体系建设,在创新项目、学科竞赛、志愿服务等方面全面推进,多维度拓展创新创业育人体系。

(四) 常态化组织校内外科技文化活动

1 承办省级大学生创新竞赛,服务高校师生发展

依托完善的科技创新平台,自2019年,连续四年承办由山东省科协、山东省教育厅、山东省人社厅等共同组织的省级赛事“山东省大学生科技节——山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛”(图3),累计服务省内86所高校2 000余名学生。基于创新工作室,组织相关专业学生开展校赛选拔活动,加强对学生创新能力、综合设计能力与团队协作精神的培养,通过承办高级别的赛事,强化对学生专业技能的培养,充分调动学生参与创新竞赛的热情,提升创新服务意识[8]。

2 举办校内大学生科技文化节,激励学生产出创新成果

学校重视创新能力培养,持续开展大学生科技文化节活动,搭建起植入青春元素、助推青年发展的校园科技文化活动平台,已连续举办十四届。文化节以“一院一品”亮点活动为依托选材备料,突出科创强国重点,以科技文化成果展为载体,打造工作室科技创新文化亮点品牌。作为学校的一项常规活动,各工作室积极准备,推优扶强,把富有创新性的三维设计与仿真作品、机器人作品、授权的专利等,按成果分类进行展示,邀请企业专家、校内专家进行评价打分,对于特别优秀的作品,与企业进行洽谈,企业给予资金扶持,进行成果转化,深层次地激发学生创新创业的激情[9]。

3 开展报告沙龙培训活动,发挥名家典范示范引领作用

健全培训机制[10],学校创新创业学院联合各二级学院,每年组织开展创新创业培训活动,邀请国内外知名专家学者开展讲座、专题指导等活动,如针对“互联网+”创新创业大赛,邀请教育部“互联网+”大赛辅导专家作报告[11],通过线上线下相结合的形式,分8个专题开展,全方位对师生进行培训;针对学科竞赛指导,邀请专家面向指导教师团队就学科竞赛的指导、组织及其研究作报告,拓宽了教师的视野,补齐了指导教师团队在学科竞赛研究方面的短板;针对获奖成果突出的赛事,选派相关工作室师生面向其他工作室作报告,分享大赛指导与参与的经验,从实践层面加强竞赛指导与实施的针对性。

4 打造优质专业志愿服务团队,丰富课程思政实践育人载体

基于创新工作室,积极打造专业志愿服务团队[12],充分发挥学生的专业特长,面向周边社区常态化地开展小家电义务维修、农民工劳动力培训等服务活动;面向中小学、兄弟院校开展科技普及、大赛服务等志愿活动;根据全国科普日主题活动安排,在全校师生范围内开展“科普宣传周”系列活动,进行3D打印作品展示、双碳目标等科普推广,将思政教育融入创新实践活动,潜移默化地浸润学生(图4)。

(五) 健全保障体系建设

加强顶层设计,成立大学生创新创业教育与服务中心,完善保障体系,先后出台了《大学生学科竞赛组织与管理办法》《第二课堂学分管理办法》《双师型教师认定与管理办法》《关于申报创新创业在线开放课程的通知》《课程替代与学分认定管理办法》《关于申报创新创业教育专项课题研究的通知》《关于表彰在创新创业工作中做出突出成绩教师的决定》等一系列文件,每年开展“工作室制人才培养优秀典型案例、优秀创新创业导师、优秀创业学生”评选活动,对于入选的案例及师生进行奖励,充分激发师生参与学科竞赛指导、创新创业研究的热情。此外,学生获得的创新创业类成果、参加的青年志愿者、科技与扶贫下乡等实践活动均可置换相应的学分,进行相关专业课、就业创业课及公共选修课等课程的替代,大大提升学生参与创新实践的积极性。

三 建设成效